Cinema e eros

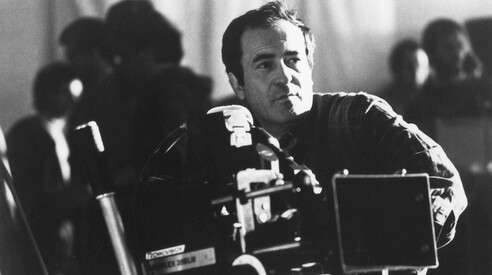

L'ultima oasi di Bernardo Bertolucci. Viaggio nella sua casa romana

Chiude la residenza del regista che oggi avrebbe compiuto 82 anni. Per mezzo secolo è stata riempita di amici e idee, progetti e copioni. Fotografie e Oscar, cuscini dei Beatles e versi della Morante ora andranno a Parma

Alle case non bisogna affezionarsi. Bernardo Bertolucci e Clare Peploe avevano capito il segreto e hanno fatto un passo di lato. Così i ricordi e il loro peso, la lana della poltrona verde martoriata dal gatto che esce, a ciuffi, a testimoniare la vita che è passata, i libri e i ventagli sono qui adesso, in via della Lungara numero tre, in un silenzio che sa di ineluttabile. Più prima che dopo, con la primavera a vigilare sul trasloco, passerà Gondrand con il suo camion giallo e la vita romana di Bernardo traslocherà dove tutto è iniziato, a Parma, in una fondazione che porta il suo nome. Dalla finestra di via della Lungara si vedono alberi e piante, palme e bambù. È un luogo pieno di virtù con la terra arancione ad ambrare le pareti, le memorie dei viaggi, i dettagli che ritrovi in mezzo alle istantanee. Il caffè in plastica appoggiato sul parabrezza tra le carte stradali in una cadillac affacciata sul Grand Canyon mentre Clare, sullo sfondo, stinge nella terra rossa. La camicia di lino bianco di Bernardo in vacanza fotografato alle Cicladi da Agnès Varda. L’esistenza errante e allegra di un poeta figlio di poeta che trovò la sua poesia anche nell’immobilità. Bernardo Bertolucci avrebbe compiuto ottantadue anni oggi. Girò sedici film. Lottò per andare all’essenza delle cose sapendo benissimo che era impossibile trovarla. Fu precoce, in tutto. Assistente di Pasolini in Accattone a 17 anni, regista in proprio a ventuno, quando già aveva scritto versi dedicati a suo padre “da quale frantumazione tu mi vuoi preservare / in nome di quali immobili personaggi dosi le mie vanità e misuri il mio amare?” che sapevano di fiato, mistero e sentimento.

Bernardo citava Cocteau: “Non esiste l’amore, esistono le prove d’amore”, ma a sua volta, prima di pretenderle, le aveva fornite. Nel riad di via della Lungara, stendendo su tovaglie marocchine tè da sorseggiare nel suo deserto dalle tinte simili a Ouarzazate, “un luogo così bello da dare una sensazione di gioia infinita, vicina all’estasi”, aveva trovato la sua ultima oasi. E l’aveva riempita di amici e idee, progetti e copioni, fogli alle pareti e chaise-longue su cui sdraiarsi per vedere e rivedere, proiettati a tutta parete, le immagini dell’invenzione dei Lumière che aveva perso e dimenticato. Per rileggere le regole del gioco esplorato da adolescente con una Super 16 non sarebbe bastata una vita e infatti non è bastata. Ma tra le pieghe della storia e nelle parti tagliate della pellicola – gli spezzoni a imputridire nei mozziconi spenti sui polverosi pavimenti della moviola lui li aveva visti – in questa casa vuota, ma piena, nella costante contraddizione tra ciò che resta e ciò che va, si ritrovano per caso i frammenti di un discorso che non si interrompe.

Uno, preziosissimo, l’ha scovato per caso lo scrittore Giacomo Papi. Ventiquattro anni fa sposò la cugina di Bernardo, Valentina Ricciardelli, e da allora è uno di famiglia. Valentina che curerà la neo fondazione Bernardo Bertolucci e l’assegnazione di un premio – Dreamers – assegnato ogni anno a un giovane regista era sull’uscio. Stavano uscendo da casa di Bernardo quando Papi, curioso, ha avuto un guizzo. Da archeologo curioso della parola vede baluginare qualcosa tra le mensole e scava. Parte da un ordine alfabetico e da un interesse persino ovvio, i volumi accumulati negli anni da Bernardo e vola con gli occhi e con le mani alla emme di Morante. Si inerpica, tira giù un libro, azzarda: “Questa forse è la prima edizione di Menzogna e sortilegio”. Ha ragione e viene premiato. Lo apre e dentro trova un tesoro. Un madrigale scritto a penna da Elsa per Bernardo. In fondo a versi inediti e straordinari: “E’ l’ora trucida! E’ l’ora contraddittoria! Volare in acqua / ballare per aria / dormire per terra vicino al letto preparato. Lodare le femmine coi frati. E la Monarchia coi repubblicani. E la Repubblica coi monarchici. Evviva il maltempo atletico! Evviva la noia!” vergata a penna blu, una data: Roma, luglio 1966. Bernardo aveva già venticinque anni, ma Elsa, eterna bambina che vede tutti bambini, avvertiva con un’altra nota – cancellata, scritta e riscritta – a piè di pagina: “Madrigale per chi entra nell’età maggiorenne”.

Nella via della Lungara dove Bernardo passò quasi mezzo secolo ci sono cose così. Cuscini dei Beatles e dvd di Breaking Bad. “Bernardo Bertolucci mi faceva sempre sentire in difetto” spiegava Tornatore: “Mi domandava se vedessi le serie tv, io rispondevo di no e lui ‘non capisci niente, sei all’antica’”. Disegni di Tano Festa e storyboard rilegati delle sue opere, Oscar, rendiconti ai produttori, lettere scritte a macchina al procuratore generale presso la Corte d’appello, all’epoca della censura selvaggia verso Ultimo tango a Parigi e dei giudizi severissimi di Pietro Nenni: “Sono sconvolto dalle oscenità degradanti del film”. “Io sottoscritto Bernardo Bertolucci, regista cinematografico, mi permetto esporre e chiedere a V. S. quanto segue”. Quasi mezzo secolo di fogli appesi alle pareti con la grafia minuta di un uomo del ’900 a cui le ore spese a riempire di vocali e consonanti i quaderni a righe negli anni della scuola a qualcosa erano serviti e temi di quarta elementare con il voto, irrituale e profetico, di un maestro anonimo: “Molta fantasia”. Quella di Bertolucci era infinita per definizione. Il patto si fondava sul sogno: non sarebbe mai diventato realtà, ma si poteva, anzi si doveva rappresentare. Senza timori, proprio come nel madrigale donatogli da Morante: “Però ancora più benedetta verrà l’ora che nemmeno la paura farà più paura e lui capirà che la sua paura principale era immaginaria...”. Bertolucci seppe darle retta. E mise la sfrontatezza che Elsa custodiva nella fondina: “Una volta con Alberto Moravia incontrò un amico, un poeta, e gli urlò: ‘Sai che ho letto il tuo libro, è bruttissimo!’ per colpire i conformismi, anticamera della noia. Natalia Ginzburg lo criticava? Li avresti trovati a cena due giorni più tardi. Per ridere magari insieme di altri critici: “Sapete cosa sono davvero? Sono alpini di pianura”. Per tenere a mente che dietro ogni maestro c’è stato un dilettante: “Non ho fatto nessuna scuola. E per moltissimo tempo, non avendone fatta nessuna, dicevo: ‘No, la scuola è uno schifo’. Poi ho capito che uno deve imparare cosa significa essere un regista nella realtà delle cose”. Per diventare lui, veramente lui: “Basta che tu faccia quel che senti, senza che il giudizio sia il tuo poliziotto e l’imitazione del già visto le tue manette”.

Della ripetizione degli schemi Bertolucci aveva orrore. Capì in fretta che se l’amore era un esercizio mentale e fisico senza scampo che in assenza di ossessione si normalizzava fino a estinguersi nel rumore di fondo delle recriminazioni – “Vi amavo tutti, quando eravate vivi” – l’unica possibilità di sopravvivenza fosse trasformare il cinema in eros. Aveva passato il segreto a suo fratello Giuseppe, a pezzi per una feroce delusione amorosa, offrendogli di fare l’aiuto ne La strategia del ragno perché aveva intuito che tessere la tela rappresentava un antidoto, una protezione, uno scudo opposto ai dolori della quotidianità. Azione e motore. Nient’altro. Dell’iniziale navigazione a fianco di Pasolini, da Bastian Caboto che si pericola in “pieno mare”, ricordava soprattutto la scoperta di un linguaggio nuovo che sarebbe stata la pozione nascosta di un lungo cinquantennio. Sarà anche vero, come diceva Enrico De Nicola che la gratitudine non va in cornice ed è sempre il “sentimento del giorno prima”, ma Pasolini, a ben vedere, è in molte foto. Ha quasi sempre gli occhiali e una geometria del corpo che rende muscoli e camicie un elettrico tutt’uno. Dagli indizi sparsi per l’abitazione non sappiamo se Pier Paolo gli avesse perdonato la sconfitta calcistica che nel 1975 fece da cornice al trentaquattresimo compleanno di Bertolucci. Di fronte la troupe di Novecento e quella di Salò. Pasolini colpito duro e costretto a uscire dal campo. Bertolucci allenatore che ingaggia tre ragazzini del Parma tra cui un Carlo Ancelotti imberbe. Il fango. Il fischio finale. Cinque a due per la squadra di Bernardo che brindò a centrocampo alzando le mani e agitando le cinque dita perché anche se non indossava la stessa maglietta di Camus – “Tutto quello che so della vita l’ho imparato dal calcio” – competitivo, con autoironia, era sempre stato. “Non avevo l’ambizione di andare a Venezia o a Cannes, volevo direttamente vincere il Nobel. Ricordo di aver avuto ambizioni immense, inconfessabili”.

Cova le sue anche Luca Guadagnino. Girerà presto un documentario su Bertolucci e ora aspetta di salire in via della Lungara per un sopralluogo. In un’epoca non troppo lontana avrebbe potuto somigliare a uno dei suoi tanti assistenti che vestiti come scalatori attendono un suo cenno mentre rotoli di scotch pronti all’uso fanno capolino dalle giacche nere e penne e taccuini tra le mani segnalano che ci sarà bisogno di prendere appunti. Sicuramente è stato come loro, in un’altra èra e in un altro dove. Ora ha la barba bianca e osserva gli studenti dell’università americana che presto occuperanno interamente il palazzo sciamare vicino all’antico carcere di Roma con i loro badge. Hanno gambe lunghe, volti giovani, chilometri che verranno. Guadagnino sa che i corridoi un tempo abitati da Fernanda Pivano e Gregory Corso diventeranno elegie per chi coltiva il lusso della memoria e sa anche che quei ragazzi, di questa storia, come di Bernardo che aveva dimenticato “la galera della sedia a rotelle” guardando una serie Marvel, ignorano tutto. La racconterà anche per questo. La racconterà partendo da un addio. Bernardo, come Natan Zac, agli addii era sfavorevole: “Il tempo non esiste”. Apriva la sua vita a “venti che portano carezza di lontananza” perché in campagna aveva cacciato rane e anguille imparando a non farsele sfuggire dalle mani. Bello come chi non sa di esserlo e quindi bellissimo. Bello perché con le parole giuste – suadenti e avvolgenti come la sua cadenza, come il suo intero discorso cinematografico e letterario – avrebbe potuto persino finire per credere di avere un profilo da attore francese o americano. C’era voluta costanza per invecchiare senza maturità. Si poteva prendere sul serio la missione e irriderla nella stessa frase: “Mi piacerebbe un finale stalinisticamente ottimistico”. Si poteva considerare la storia del cinema, raccontava lo stesso Bernardo in Bertolucci on Bertolucci, un precedente, magnifico documentario di Guadagnino e Walter Fasano, come “un lungo film con molte sequenze” e scegliere quelle dei suoi preferiti, a partire da Renoir, un artista che non a caso, in un incastro di ombre e verità ingannevoli come scatole cinesi citava Pascal per mettere un punto fermo nel caos: “C’è solo una cosa che interessa l’uomo: è l’uomo stesso”. Bernardo Bertolucci non avrebbe potuto essere più d’accordo e all’uomo, contadino, servo o imperatore, che fosse, aveva sempre dedicato ogni indagine possibile. Ora che è il suo turno e non può più ribellarsi, il sospetto che in fondo non gli dispiaccia è lecito. Ci sono delitti più gravi del narcisismo.

Un cerchio comunque si chiude: si torna a Parma. Fra la via Emilia e il West. Vicino al dio Po: “Il nostro Missouri”. Si torna ad Attilio e a sua madre, dritti come fusi sulla banchina di Forte dei Marmi, negli anni Trenta. Si torna ai velieri e ai voli sulle spighe di grano, alle vele da spiegare e alle velette. Sui cappelli già stipati nel cartone qualcuno ha appeso un foglio: “Non toccare”. L’antitesi di Bernardo che trovava erotica la terra non meno di un tramonto o di un corteo e che sul prestito di un’idea, sull’abbraccio e sullo scambio aveva impegnato buona parte della sua energia. Era pigro? Solo nella misura in cui l’edonismo potesse recitare da attore protagonista. Per questo gli piaceva il musical: “L’universo in cui tutto è possibile e in cui tutto va così sfacciatamente verso il principio del piacere”, per questo amava le tratte aeree, meglio se lunghe, “in cui il mondo sembra una nuvola e il cielo un letto su cui distendersi”, per questo accendeva sigarette terapeutiche che accarezzavano il pensiero: “Ogni tanto, da un cassetto, spunta un ciuffo di marijuana confuso tra le carte” dice Ricciardelli, per questo adorava i giovani. Era stato ragazzo anche lui e nel riflesso dello specchio desiderava scorgere differenze e similitudini. Chissà se chi si sedeva davanti a lui, nella canadese di via della Lungara, aveva lo stesso nodo alla gola che costrinse Godard, investito da un conato del giovane Bernardo, a chiudersi in bagno con lui a pulirsi i vestiti freneticamente in un apologo sull’emozione tanto scatologico quanto sentimentale. E chissà se tra qualche anno basteranno le immagini rapite in questi giorni di diaspora definitiva per consolarsi e far tornare alla memoria la logica inoppugnabile di Albert Einstein: “Quando si chiude una porta si può aprire di nuovo perché è così, da sempre, che funzionano le porte”.

Da un romanzo di Scarpa