Un'immagine di Elmahdi Halili arrestato a Torino (foto LaPresse)

Gli arresti a Foggia e Torino svelano quant'è ampia la rete italiana dell'Isis

L’attività di reclutamento dello Stato islamico non si è interrotta, nonostante dall’altra parte del Mediterraneo il Califfato sia ormai dissolto e nel nostro paese i suoi simpatizzanti non siano organizzati in modo strutturato

Roma. Gli arresti compiuti negli ultimi giorni dalla polizia italiana tra Foggia e Torino confermano due costanti del jihadismo nel nostro paese: la prima, la più evidente, è che l’attività di reclutamento dello Stato islamico non si è interrotta, nonostante dall’altra parte del Mediterraneo il Califfato sia ormai dissolto e nel nostro paese i suoi simpatizzanti non siano organizzati in modo strutturato come avviene invece in altri paesi europei.

L’ha confermato anche il ministro dell’Interno, Marco Minniti, in un’intervista rilasciata alla Stampa, spiegando come “il quadro della minaccia di Isis rimane radicalmente immutato”. La seconda tendenza è che esiste una connessione sempre più netta tra l’Italia e le reti terroristiche attive nei Balcani. Martedì, la polizia di Foggia ha arrestato un imam egiziano di 59 anni che predicava in una moschea abusiva e insegnava ai bambini che “bisogna staccare la testa dei miscredenti e berne il sangue”. Il predicatore, Mohy Abdel Rahman, costringeva i bambini a giurare fedeltà al Califfato e insegnava loro la lingua araba con l’aiuto di disegni che raffiguravano bombe a mano e carri armati. Rahman aveva legami con Eli Bombataliev, un ceceno che aveva combattuto in Siria nel 2014 e che l’imam aveva ospitato a casa sua per due anni. Maria Kachmazova, la moglie di Bombataliev, è stata espulsa insieme ai fratelli albanesi Lusien e Orkid Mustaqui, anche loro radicalizzati.

La pista balcanica ritorna anche negli arresti compiuti dalla Digos, che ha fermato per la seconda volta un 23enne di origini marocchine nato a Ciriè, vicino a Torino. Si chiama Elmahdi Halili ed era già stato arrestato nel giugno 2015 quando, nell’ambito dell’inchiesta “Balkan Connection”, la procura di Brescia aveva fermato Elvis e Alban Elezi, due albanesi sospettati di avere reclutato Anas el Abboudi, un marocchino residente a Vobarno e poi partito per combattere in Siria.

“Il legame tra il jihadismo balcanico e l’Italia risale già alla guerra nell’ex Jugoslavia. Da allora il nostro paese è stato il naturale punto logistico delle reti integraliste dei Balcani”, spiega al Foglio Francesco Marone, ricercatore dell’Ispi. “Con il Califfato e l’instabilità di alcuni paesi – il Kosovo, l’Albania, la Macedonia e il Montenegro – questi legami si sono approfonditi”. Il caso più eclatante fu quello della prima foreign fighter italiana, Maria Giulia Sergio, partita nel 2014 verso la Siria e sposata con Aldo Kobuzi, un albanese sostenitore del Califfato. Tra i tanti precedenti che confermano il filo rosso che che lega i Balcani al nostro paese ce n’è uno in particolare che rivela una tendenza nuova.

Lo scorso gennaio la Digos di Milano aveva arrestato un egiziano 51enne e il figlio 23enne. Il padre aveva combattuto in Bosnia con al Qaida e aveva convertito il figlio, nato a Como, convincendolo ad andare a combattere in Siria. “Una vicenda passata quasi inosservata ma che conferma come si sia creata una continuità generazionale preoccupante”, commenta Marone. Sul passato di Halili si conosce ancora poco, ma si sa che si era radicalizzato da solo, senza appoggiarsi a una rete di parenti o amici, come succede invece nel resto d’Europa dove le reti terroristiche sono più strutturate. Il giovane non aveva viaggiato in medio oriente e si era avvicinato al jihad leggendo su internet i sermoni di Anwar al Awlaki e Abu Mohamed al Adnani, due dei principali predicatori dello Stato islamico. Da allora aveva tradotto in italiano documenti propagandistici e aveva curato e divulgato un manuale che incitava al jihad.

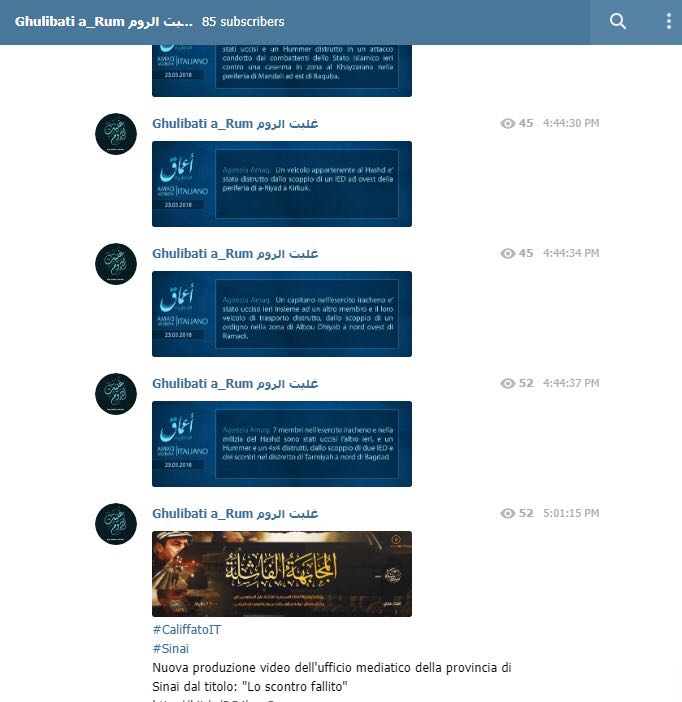

Arrestato nel 2015, Halili aveva patteggiato una pena di due anni per apologia di reato con l’aggravante di finalità terroristica. Ma una volta tornato libero, il 23enne aveva continuato a raccogliere materiale propagandistico del Califfato e studiava per compiere a sua volta attentati, costringendo la polizia a intervenire. “Una delle tendenze che preoccupa di più non è solo il rischio del rientro dei foreign fighter – spiega ancora Marone – ma che i suoi sostenitori restino nei paesi di origine e decidano di colpire qui, dato che il Califfato in Iraq e Siria è ormai collassato”. Sulle attività svolte da Halili in questi anni restano aperte anche altre ipotesi. E’ possibile, per esempio, che il giovane sia stato anche l’amministratore dell’unico canale Telegram in lingua italiana affiliato allo Stato islamico (foto sotto) che traduceva le rivendicazioni degli attentati e delle operazioni militari degli jihadisti. Nelle traduzioni condivise sul social network, si ripeteva la parola mujaheddine, che significa combattente ma che, con la “e” finale tradisce forse una conoscenza della lingua francese, molto diffusa anche in Marocco. Il canale, Ghulibati a Rum, contava 85 follower ed è stato stato attivo per l’ultima volta venerdì scorso.

|