acques-Louis David, La morte di Seneca, 1773, Parigi, Petit-Palais (via Wikimedia)

Mario Andrea Rigoni e gli “opuscoletti” che salvano dai romanzi

“La nostra infelicità è indipendente dalle nostre miserie” (Seneca aveva torto?)

Evviva la libertà di espressione e di stampa. Per recensori e redattori culturali l’inconveniente è uno solo: che i libri usciti oggi o ieri seppelliscono quelli usciti uno o due o cinque mesi fa, e così l’abbondanza rende inappetenti. A questo inconveniente se ne aggiunge un altro, di cui sono responsabili i giornali: dato che vivono di attualità e di notizie fresche, se un libro non è uscito nell’ultimo mese è considerato già vecchio. Non se ne può più parlare. I libri voluminosi che ora sono di moda per farsi notare è certo più difficile renderli invisibili e dimenticarli perché occupano spazio. Ma quando si tratta di preziosi opuscoletti, allora è un guaio. Sono schiacciati, cancellati anzitutto fisicamente da una produzione romanzesca che non dà tregua perché manda in giro un nuovo romanzo a ogni nuovo giorno. Se fossi ancora un recensore di romanzi italiani (cosa che ho fatto su questo giornale fino al 2010) diventerei matto. Non riuscirei a leggere altro e la mia dieta culturale sarebbe malsana. A leggere un solo genere di libri ci si ammala. Se le letture non sono abbastanza varie e non includono qualche classico, non si capisce più che cos’è il presente e la sua cultura, si perde (come si è perso) il senso della storia e della misura.

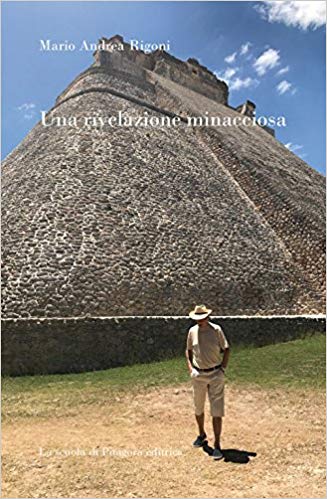

È per queste ragioni che dopo averlo ritrovato mi è parso irresistibile un minimo volumetto di Mario Andrea Rigoni (“Una rivelazione minacciosa”, La scuola di Pitagora) soprattutto perché vedo che il primo dei quattro scritti morali è intitolato: “Contro Seneca”. Siamo dunque fuori dall’attualità, anche se dire che Seneca aveva torto potrebbe essere una notizia. I classici li riteniamo intoccabili per una ragione non confessata: non tanto per incondizionata e vera ammirazione ma, in verità, perché ci sono indifferenti. Non riteniamo che possano mettere in discussione la nostra vita, tanto è vero che non li leggiamo, ci limitiamo a “studiarli”, cioè a trattarli come oggetti e non come interlocutori.

È per queste ragioni che dopo averlo ritrovato mi è parso irresistibile un minimo volumetto di Mario Andrea Rigoni (“Una rivelazione minacciosa”, La scuola di Pitagora) soprattutto perché vedo che il primo dei quattro scritti morali è intitolato: “Contro Seneca”. Siamo dunque fuori dall’attualità, anche se dire che Seneca aveva torto potrebbe essere una notizia. I classici li riteniamo intoccabili per una ragione non confessata: non tanto per incondizionata e vera ammirazione ma, in verità, perché ci sono indifferenti. Non riteniamo che possano mettere in discussione la nostra vita, tanto è vero che non li leggiamo, ci limitiamo a “studiarli”, cioè a trattarli come oggetti e non come interlocutori.

Rigoni invece sente il bisogno di dare torto a Seneca e lo fa per ragioni personali. Dopo aver citato in apertura un famoso passo di Seneca (“Lettere a Lucilio”) contro l’ansia per dolori e sventure che potrà riservarci il futuro, Rigoni apre il suo commento avversativo con un esame di coscienza e una confessione. Quegli “inquieti tormentatori di se stessi” che si preoccupano del male prima che arrivi, hanno tutta la sua comprensione. Prima di leggere questo breve scritto il cui titolo incuriosisce e non essendomi mai venuto in mente che lo stoico Seneca avrebbe potuto sbagliare (i suoi ragionamenti mi sembravano ragionevoli) non sapevo che cosa immaginare. Studioso di Leopardi, amico e studioso di Cioran, Rigoni più che contraddire Seneca si identifica con coloro che il filosofo latino critica e deplora: “Mi riconoscevo perfettamente nella fisionomia dell’uomo ante miserias miser”, ma per ragioni non circostanziali e determinate quanto piuttosto “assolute”. Il pensiero di Seneca, così acuto e pratico dal punto di vista psicologico, ignorava la possibilità di una più drammatica ansia metafisica o, se si vuole, ontologica. Sarebbe (così è stato per Rigoni) il semplice fatto di esistere, l’heideggeriano Dasein o esserci, a rendere difficile, insopportabile, “inumano” non identificarsi con “l’unica prospettiva legittima o stabile, quella della fine (...) per me il solo modo di non barare”.

La conclusione è che, rispetto all’antichità, “è mutata radicalmente la nostra esperienza, la sola cosa che interessi e che conti. Anche quando non poteva assolvere l’universo, il saggio antico lo accettava e soprattutto lo viveva e, pur riconoscendone i mali al pari di noi, li dominava o credeva di riuscirci”.

È qui la differenza fra gli antichi e noi moderni (da Amleto e Pascal in poi): “La nostra infelicità” dice Rigoni “è indipendente dalle nostre particolari miserie, essa emana dall’incapacità di giustificare o sopportare il mondo come tale. Cresciuta fino all’inverosimile la coscienza ci ha irrimediabilmente espulsi dalla natura come da noi stessi, ha logorato la nostra sostanza vitale, bloccato la possibilità di collaborare all’esistente, di abbandonarci al Tempo, sentito di volta in volta come futile o indegno o entrambe le cose. La coscienza è una passione suicida (…) perché esercita su di noi il più insidioso e potente dei ricatti: quello della verità (…) ci dibattiamo nel vacuo, avendo perduto ogni misura e ogni limite. Per questo la serenità stoica ci ispira un sentimento misto di invidia e di avversione”.

Dunque, più che “contro” Seneca, siamo da secoli “dopo” Seneca, nei dintorni sia di Leopardi che di Cioran. A quel modello di equilibrio che era il saggio antico si è sostituito il mito dello sregolato genio moderno. Eppure oggi la situazione non è più del tutto univoca, perché nella nostra attuale e più diffusa cultura vogliamo tutto: sia la geniale follia che la perfezione serena. Si dovrebbe scendere in particolari, basta dire comunque che la postmodernità si è mostrata più superficiale ma anche più eclettica della modernità. Universalismo, globalità, multiculturalità, ibridazioni, mescolanze, turismi culturali… Dopo i quarant’anni le mogli convertite al buddismo aumentano e dopo la separazione fanno tutte o insegnano yoga. Si vogliono simultaneamente creatività e benessere, ubiquità e appartenenza. Si riscoprono identità e radici che ci sono e non ci sono. Essere e non essere, la cosa e l’altra, a chi piace e a chi no. Le scelte etiche e di comportamento sono sempre più spesso e occasionalmente estetiche o politiche: contro qualcuno o in nome del “mi piace”. L’autenticità esistenziale (che è il criterio moderno di Rigoni) è rara. Si preferiscono le maschere.