Foto di Remo Di Gennaro

A casa del cantautore di Pavana

Vi racconto l'istante sospeso tra la luce e la notte

Nel suo ultimo libro Francesco Guccini scrive l’amore per un paese al tramonto, la malinconia per un mondo che non c’è più e la ricerca delle parole giuste. Una giornata con lui tra fantasmi, ricordi e presagi

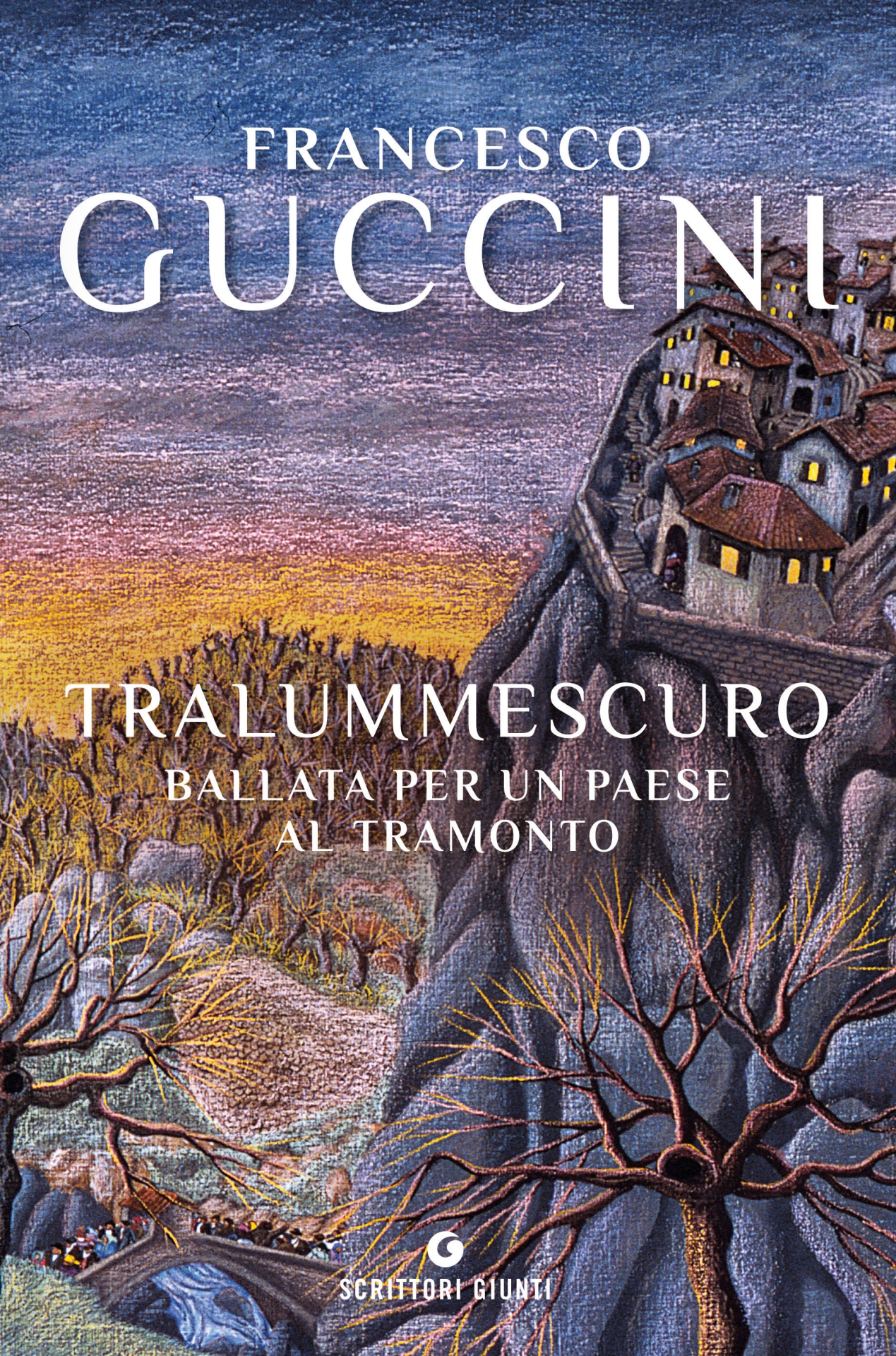

Quando l’auto esce da una galleria, e Paolo si volta per dirci “ecco, qua sulla destra c’è il Limentra”, ci si rende conto che siamo arrivati. Lungo la strada si incrociano rare auto, è un mercoledì mattina di inizio ottobre, un sole inaspettato dipinge l’Appennino come un pittore naïf. I paesi di montagna si somigliano tutti, e da quando si stanno spopolando soffrono della stessa malinconia. Il Limentra, però, non sarà mai un torrente come gli altri. Quando Paolo lo nomina, appena dopo la galleria, vengono in mente i versi di Amerigo, il “sogno lungo il suono continuo ed ossessivo” che fa quello che da queste parti è considerato il fiume per eccellenza, che divide il paese in due, di qua da l’acqua e di là da l’acqua. Un luogo reso epico da canzoni che almeno tre generazioni di italiani conoscono. Il paese è Pavana, l’Appennino è quello Tosco-Emiliano, la provincia è quella di Pistoia (circondata da quella di Bologna), Amerigo è una delle canzoni più belle scritte da Francesco Guccini. Paolo è Paolo Jacuzzi, poeta e critico letterario pistoiese che ha visto nascere da vicino Tralummescuro, l’ultimo libro di Guccini, da poco uscito per l’editore Giunti.

“Tralummescuro” era dialetto, quando tutti parlavano dialetto, e lo traduci con “all’imbrunire”, ma senti che non è la stessa cosa.

Guccini ci aspetta nella penombra della cucina di casa sua – entriamo senza bussare: la porta è sempre aperta, sopra c’è un’icona della Madonna di San Luca che dal muro guarda verso il cortile. Alle pareti della grande stanza di ingresso ci accolgono scaffali pieni di libri, anche l’enorme tavolo al centro è coperto da romanzi, saggi, raccolte di racconti. Un tempo lì c’era la stalla della famiglia Guccini, ci ha spiegato Paolo. Francesco è in piedi, la sua voce risuona forte dalla cucina – “Venite, venite” – anche lì il tavolo è occupato da libri, c’è l’ultimo di Stefano Benni e una biografia di Berlinguer, una piccola damigiana e una bottiglia di Chianti già aperta. Si parla del suo libro, della sua “Ballata per un paese al tramonto” (questo il sottotitolo) che riprende, trent’anni dopo, il suo primo romanzo, Cròniche epafániche, e lo compie. In molte pagine Tralummescuro sembra una guida turistica per viaggiatori nel tempo, un memoir per fantasmi, un elenco di gesti, persone, parole e oggetti perduti per sempre. Guccini cuce insieme tutte queste cose con il filo sottile e resistente della parola, lo fa con una lingua – l’italiano pavanese – a cui lui stesso in questi anni ha dato dignità letteraria, tenendola in vita mentre attorno il mondo che l’aveva nutrita si spegneva.

Guccini ci aspetta nella penombra della cucina di casa sua – entriamo senza bussare: la porta è sempre aperta, sopra c’è un’icona della Madonna di San Luca che dal muro guarda verso il cortile. Alle pareti della grande stanza di ingresso ci accolgono scaffali pieni di libri, anche l’enorme tavolo al centro è coperto da romanzi, saggi, raccolte di racconti. Un tempo lì c’era la stalla della famiglia Guccini, ci ha spiegato Paolo. Francesco è in piedi, la sua voce risuona forte dalla cucina – “Venite, venite” – anche lì il tavolo è occupato da libri, c’è l’ultimo di Stefano Benni e una biografia di Berlinguer, una piccola damigiana e una bottiglia di Chianti già aperta. Si parla del suo libro, della sua “Ballata per un paese al tramonto” (questo il sottotitolo) che riprende, trent’anni dopo, il suo primo romanzo, Cròniche epafániche, e lo compie. In molte pagine Tralummescuro sembra una guida turistica per viaggiatori nel tempo, un memoir per fantasmi, un elenco di gesti, persone, parole e oggetti perduti per sempre. Guccini cuce insieme tutte queste cose con il filo sottile e resistente della parola, lo fa con una lingua – l’italiano pavanese – a cui lui stesso in questi anni ha dato dignità letteraria, tenendola in vita mentre attorno il mondo che l’aveva nutrita si spegneva.

Lungo la montagna vedi la linea d’ombra che sale lenta lenta, e poi vien buio.

“Ora non c’è più”, ripete più volte Guccini nel suo libro. Parla di serenate, strade, lucciole, ricette, nonne, maestre, amori… Persino i santi sono cambiati, scrive ironico. Poiché è impossibile che uno dei migliori cantautori italiani abbia scritto un romanzo solo per dire che si stava meglio quando si stava peggio, chiediamo a Guccini se abbia scelto di salvare parole che non c’erano più per salvare un mondo che non c’è più. “Io non salvo niente – risponde – quello che faccio è ricordare un mondo”. Ogni parola di Tralummescuro sembra cercata, trovata e levigata apposta per essere messa lì dove si trova, a suggerire la verità di quello che descrive: la leggi e pensi che non potrebbe essercene un’altra, per dire quello che sta dicendo. Le castagne crodano, non cadono, le bestemmie sono madonne (e deviano i temporali), le cose che scivolano dalle mani sguillano. (Ne usa così tante che alla fine del libro c’è un dizionario di “voci chiarite al popolo”, da abedo a zucarino). “Sono parole che non ho dovuto ricercare, le avevo già – dice – Ho un ampio vocabolario a disposizione, un dialetto morto che abbiamo rinfrescato. Una volta dicevamo che ‘lo parlano solo i vecchi’, oggi che i vecchi siamo noi non lo parla più nessuno”. Eppure esiste. “Qualche anno fa con alcuni amici avevamo tradotto in pavanese dal latino tre commedie di Plauto: l’Aulularia, la Casina e la Mostellaria. Facendolo, magari non ricordavamo come finiva un verbo, ne discutevamo tra di noi fino a che non ci tornava in mente”. Così resuscita una lingua. Ma chissà perché Plauto. “Perché descrive un mondo simile a quello della Pavana contadina. Abbiamo avuto anche successo, eh”, ride. E quando ride dà un forte colpo di tosse: “In questa casa fa freddo, mi sono ammalato, tra due ore muoio”. Dicevamo, il successo delle commedie di Plauto in pavanese. “Successo… era un modo di passare l’inverno. Però abbiamo fatto una tournée con tappe all’estero: Bologna, Sarsina… E ci capivano eh!”. E’ qui che Guccini si interrompe per la prima volta, e dice una frase che ripeterà spesso, e che, sentita dalla sua voce, sembra provenire dalle strofe di una sua canzone: “Ma ora non c’è più nessuno”.

Al fondo della cucina c’è un grosso lavandino. Ai suoi lati, in alto sulla parete che Francesco sta guardando, due finestre. “Se mi affaccio da quella di destra vedo delle case che oggi sono vuote. Una volta proprio lì davanti abitavano un padre, una madre e i loro quattro figli”. Perduti anche loro. Eppure ricordati da lui, in quell’istante, raccontati a qualcuno che non li ha visti mai, consegnati alla storia. “A me piace epicizzare certe figure quotidiane”. E’ molto sudamericano in questo. I libri di Guccini sono pieni di personaggi insignificanti per la storia, eppure memorabili. Gli si illuminano gli occhi, quando parla della “mitica Anna di Carlino. Una vecchia piegata dagli anni, una fungaia tremenda”, dice, insistendo sull’aggettivo con la voce. “Quando è stagione, se non ha trovato ancora i funghi lei, è inutile andare a cercarne”. Non siamo saliti a Pavana per parlare delle sue canzoni. Ne ha parlato per una vita, si capisce che non ne ha più voglia, che di fronte a chi gli chiede il significato di certi versi fa come “noi montanari, a funghi, zitti” di cui parla nel libro, quelli che “alla domanda ‘ma dove li hai trovati?’, che solo un piangiano può porre”, rispondono guardando pensosi “un punto vago all’orizzonte come fanno i gatti quando fanno i loro bisogni dicendo: ó mà, in tra di là, circa”. Eppure le sue canzoni sono ovunque, e a un certo punto è lui a citarne una. O meglio, a citare “Piero, un caro amico a cui ho dedicato una canzone: veniva a Pavana in vacanza, quando parliamo ricorda ancora oggi tutti i personaggi epici del paese. Era un mondo pieno di vita, affascinante”. Guccini lo racconta al tramonto, ne evoca i fantasmi, a tratti sembra rimpiangerlo ma senza ripiegarsi su se stesso. “Non traggo conclusioni morali, parlo di persone e usanze di un mondo di una volta”.

Non senti neanche bestemmiare, mentre giocano a carte. Un tempo volavano delle madonne che spaccavano l’aria e deviavano i temporali, con ricchezza di inventiva e di improvvisazione. Oggi ci si insulta blandamente scambiandosi reciproche accuse di dilettantismo nel gioco.

Quando Guccini inizia a evocare, come in un racconto di Borges la sua cucina si riempie di personaggi improbabili, eroi della vita quotidiana, epici farabutti, scherzi clamorosi. C’era il Paiaro, soprannominato così perché era biondo (ma qualcuno lo chiamava Don Don per la sua andatura sghemba). “Era un bravo scalpellino. Passava sempre davanti al mulino dei miei nonni per andare di là da l’acqua, e tutte le volte faceva le corna e scorreggiava forte”. Finché una volta una donna del paese lo picchiò a sangue perché lui il giorno prima le aveva insultato il marito. “Mio zio Enrico fece fatica a togliergliela di dosso”. Mentre racconta, gli occhi di Guccini guardano oltre. “Quanti ne son morti”, mormora pensando a Palino, che tirava i sassolini della pista da ballo sul cappello di quelli che giocavano a bocce – “a bocce si giocava rigorosamente col cappello” – per farli arrabbiare. A Francesco interessa il racconto del ricordo, non la sua conseguenza morale: su questo è feroce, piuttosto svicola, forse intimamente si diverte a far credere di banalizzare. Il cantautore che ha messo a nudo più di tutti le grandi domande dell’uomo di fronte alla vita rifugge il ruolo di ministro del culto che spiega le cose con parole diverse da quelle che già ha usato. Se gli si chiede dello stupore, parola che torna spesso nel suo libro, lui non parla di cieli stellati o misteri inconoscibili, ma di quando bambino, nel 1952, andò in gita a Genova con la scuola e la prozia Rina (“dicevamo che era l’intellettuale della famiglia perché sapeva leggere e in gioventù aveva fatto la cameriera a Genova”). “Ho visto il mare per la prima volta – racconta – e non mi ha fatto particolare impressione. Quando siamo entrati nel transatlantico Augustus, a vedere i saloni eleganti, le posate d’argento, gli specchi… tutti stupivano. Non era invidia, ma stupore per una cosa che non avevamo mai visto. Oggi la gente non si stupisce più perché è abituata a vedere le cose in tv o su internet, tutto è spettacolo consueto, quindi c’è meno interesse. Io penso ancora che il rubinetto che fa uscire acqua calda sia un miracolo: quando ero piccolo non c’era”.

Ma come si faceva a vivere su quei grótti, dimenticati dagli uomini, a raspare una vita di miseria, in case senza luce, senza acqua, riscaldate solo da un camino, e tutti puzzavano di rumadgo? Eppure ci vivevano, facevano anche delle feste, qualche volta, e ballavano, si ubriacavano, e si fidanzavano e si sposavano, e facevano figli. Ma se ne sono andati via tutti, o sono morti.

Tralummescuro è un libro pieno di strade. “E’ vero – risponde pensoso – Sono una rete, un intreccio pauroso di sentieri che andavano da mille parti. C’era una mulattiera che si faceva a piedi, una specie di circonvallazione. Oggi sono tutti abbandonati”. Raccontarli, come fa lui, è l’unico modo per consegnarli a qualcuno, per dire a qualcuno che quelle strade lì avevano un senso, un significato. “Ma se vai avanti (ma un bel pezzo) – scrive nel libro a un certo punto – arrivi a casa Bettini e poi alle Casette, che una volta ci andavi con la mulattiera che parte da dietro la Chiesa e ora è piena di felci, ragge e alberi caduti e concresciuti; perché oggi, a piedi, non ci va più nessuno e ti ricordi di quando arivavan giù con una quintalata di castagne sulle spalle di te, giovinetto, che scendevi balzellone dopo la festa estiva delle Casette (che era poi a casa Bettini) e magari ti fermavi fingendo di tirare il fiato e provavi a tirar su qualcosa dalla ragazza che ingenuamente (o forse poco ingenuamente) ti seguiva. Un bacio o una promessa, che allora bastava e avanzava”. “La mia è malinconia, mai nostalgia”, (la nostalgia è buona al massimo per farci “una misera frittatina piccola piccola”). “Oggi stiamo meglio, lo so bene”. Eppure nel libro la parola felicità è associata al passato, a quando “bastava un libro nuovo o il fiume per essere felice”, e “forse allora eravamo meno infelici”.

Francesco Guccini davanti al mulino di famiglia a Pavana (fermo immagine dal documentario del 2015 "Francesco Guccini. La mia Thule")

“La mia è malinconia per una vita più semplice, per la radio che i miei nonni avevano vinto con i punti della cooperativa a cui mia zia si attaccava quando trasmettevano ‘Zingarella’, e io un giorno l’ho chiamata al Mulino, ‘zia, corri che suonano Zingarella’, ho tolto un pezzo alla radio che non si sentiva più, e lei si è infuriata”. In Guccini la malinconia è legata al ricordo. Una parola, un luogo, un oggetto, una persona, un gioco, uno scherzo. Tutto ciò che è perduto vale la pena di essere ricordato e raccontato. Gli anni passati a Modena in cui “non avevo i soldi per andare al cinema, ma dato che vivevo in città gli amici a Pavana pensavano che ci andassi, e allora per non dire che ero troppo povero inventavo le trame dei film. Poi a Pavana hanno iniziato a fare il cinema una volta a settimana, e quando non davano pellicole cattoliche pesantissime proiettavano i western. Il giorno dopo io riproducevo le scene del film che avevo visto giocando con i coperchini delle bibite: usavo i sacchi per fare le Montagne Rocciose, o andavo nel campo di fagioli, dove con la terra potevo fare valli e colline”. Quando non giocava leggeva, voracemente, di tutto. “Al mulino c’era uno stipetto pieno di riviste e libri, qualcuno appartenuto ai miei zii, molti dimenticati dai vilegianti. I soldati americani avevano lasciato una copia di Life, che io ho sfogliato per anni sognando l’America”.

Montanari di una volta che quando arrivavano i vilegianti si vedeva che erano di due razze diverse, di due differenti culture, e tu li hai conosciuti, hai parlato con loro, li hai frequentati, hai condiviso le loro moralità, hai condiviso i giorni, te li ricordi.

Qualche anno fa Guccini ha scritto un “Dizionario delle cose perdute”, ma gli si farebbe un torto a definirlo passatista. Non trae una morale dalle cose che non ci sono più, le ricorda e le racconta, per non perderle. Alla domanda sul perché di questo sentimento per le cose perdute, lui svicola: “Abbiamo tutti un sentimento per le cose perdute”. Vero, ma lo teniamo nascosto. Resta la domanda su dove vadano a finire, se le ritroveremo mai, un giorno. “La domanda che ho io è ‘quando è stata l’ultima volta che ho fatto qualcosa?’. Vorrei ricordarmelo”. La coscienza dell’ultimo istante, sapere che quella cosa che stai lasciando non tornerà mai più. Viene un mente un breve racconto di Dino Buzzati, “Il primo giorno in Paradiso”, di cui parliamo con Guccini. Dopo la morte un uomo che è stato buono va in Cielo. Lì tutto è glorioso e perfetto, eppure lui si ricorda le misere gioie della vita, dal suo vecchio abito consumato agli spalti di San Siro, fino alla donna che lo aveva amato: “Hai la suprema grazia, ma ricordi. E ricordando soffri. E’ il purgatorio”. Si capisce il senso di Tralummescuro, la parola che indica “la luce, il chiarore (la lemme) che sta per diventare buio, la notte (lo scuro)”. Un già e non ancora che ribalta il profeta Isaia di Shomer Ma Mi-Llailah?, canzone sul momento che precede il giorno durante il quale una voce chiede “Sentinella, quanto resta della notte?”. Lo ribalta senza smentirlo: la salvezza, se c’è, sta in quell’istante di passaggio, in quel purgatorio, in quella attesa sospesa tra qualcosa di imminente che sta per accadere e qualcosa di passato che ormai non c’è più.

Il prossimo giugno Francesco Guccini compirà ottant’anni. Ride della sua vecchiaia (“Sto perdendo colpi”, dice ogni volta che non gli torna in mente un nome), a tavola beve ancora come le leggende sul suo conto tramandano, si schernisce quando qualcuno lo chiama maestro – “Ma quale maestro, ho fatto il supplente alle elementari per tre giorni, la prima domanda che mi hanno fatto è stata ‘perché mille lire valgono mille lire?’ E io per spiegarlo son partito dalle pecore” – racconta orgoglioso delle verdure del suo orto “di cui però faccio solo il direttore artistico”, ci recita una favola che gli raccontava sua nonna, una fiaba-Frankenstein, con pezzi di avventure presi in prestito da altre storie e un finale boccaccesco, e mentre si ride spiega che per lui l’ironia “non è calcolata, mi viene così… Una volta venni mandato dal preside perché durante l’ora di chimica leggevo ‘Tre uomini in barca’ e son scoppiato a ridere… ‘Gucini ma cosa fa?’… Oltre a Jerome, un altro grande scrittore che io ho sempre amato è P. G. Wodehouse. Questo tipo di umorismo, del non detto… Amo molto anche Stan Laurel e Oliver Hardy: conservano dopo tutti questi anni una freschezza, una semplicità. C’è una scena, in un loro film, in cui dei cowboy cantano con la chitarra, e loro due si mettono a danzare… E c’è Oliver Hardy, questo grassone, che danza con una leggerezza… Mi commuove questa scena. Il loro era un tipo di umorismo freddo, ritardato, alla gag si rispondeva sempre un po’ dopo. Ma insomma, era per dire che forse sono state queste letture ad avermi spinto all’ironia”. Che è un modo intelligente di guardare la realtà. “Sì, certamente. Anche se poi delle volte ti incazzi da morire, ma quello è un altro discorso”.

D’estate poi arrivava un branchetto di un’altra etnia, quello dei vilegianti. Le due truppe si studiavano all’inizio, poi i cittadini capivano dopo un po’ la superiorità morale dei locali, che non era aria, che quei coetanei erano più smaliziati di loro, anche in vicende sessuali.

L’ironia è legata alla curiosità, e Francesco Guccini è uomo ancora profondamente curioso. Si porta addosso un universalismo inossidabile, che non è quello del mondo globalizzato di oggi, ma quello della cultura contadina. Per questo Plauto sembra parlargli di Pavana, e le Langhe narrate da Cesare Pavese gli ricordano l’Appennino dei suoi nonni e dei suoi zii. “Mia nonna aveva la terza elementare, ma sapeva i nomi di tutte le piante e di tutti gli animali”, dice. Il sangue non mente, e Guccini a pranzo racconta di quando una volta, andando a funghi nel bosco, si rese conto di non conoscere i nomi delle piante che lo circondavano. “Son tornato a casa, mi sono procurato dei libri di botanica e mi sono messo a studiare”.

Chiamare le cose con il loro nome per essere fedele alla verità della realtà di cui si parla. A un certo punto, durante il pranzo, Paolo Jacuzzi tira fuori una parola nuova, un toscanismo di etimo incerto che indica un sentiero erboso tra i campi: redola. Guccini si illumina, ne chiede l’origine e l’utilizzo, si entusiasma: “Se scrivessi ancora canzoni, in una ci metterei questa parola, redola”. Ma le canzoni ha smesso di scriverle da qualche anno. Chissà se ascolta musica, però. “No – risponde – Il motivo banale è che ci vedo poco e non saprei distinguere i dischi tra loro, figurarsi i cd”. La verità è che “canzoni serie non ce ne sono più, anche la radio mi annoia. Vorrei però mettermi a sentire i V-Disk”, i dischi che gli americani producevano durante la Seconda Guerra mondiale per accompagnare i soldati in battaglia e alla vittoria. “E poi vorrei recuperare vecchie cose italiane, come il Trio Lescano”. Quando usciamo dal ristorante in cui a metà chiacchierata ci siamo spostati, mentre Guccini sale in macchina passano due ragazzi a piedi: “Francesco! E la locomotiva?”. “Eh, corre, corre”, sorride lui. Poco prima ha sbuffato divertito verso chi gli diceva che era stato un onore conoscerlo. Pavana, attorno, sembra più vuota di quello che è. Si sente la mancanza di tutti quei personaggi con cui Guccini finisce il suo Tralummescuro: i vicini con quattro figli, il Paiaro, Sirio, che era emigrato in Francia, Fernando, Giordano Natta, morto cadendo da un tetto, Checco della Valeria, ucciso dal Parkinson, Eugenio, caduto da una scala, e Ugo, che aveva fatto il cameriere in mezza Europa e “si è spento a poco a poco, non ci conosceva più”. Dove sono andati questi vecchi amici perduti di un mondo che non c’è più? Dove sono, adesso che nessuno fuma, nessuno beve o bestemmia giocando a carte, adesso che se ammazzi un coniglio o un maiale come si faceva una volta ti arrestano, adesso che neppure si litiga per il calcio, “perché è disdicevole dichiarare in pubblico il proprio pensiero”, e “non è più tempo di democristiani e comunisti, con discussioni che salivano in cielo”? Sono tutti lassù, scrive Guccini, come nella strofa finale della canzone Gli amici, lassù dove andremo anche noi, “a raggiungere quelli che che ci sono già, a fare due chiacchiere con loro, tutti della stessa età, tutti giovani, belli, sani, a sentirsi dire ‘Oh tò, sei rivato anche té-e a giocare a bocce, a bere il fiasco, a guardare ’gni tanto quaggiù di sotta’, e dire: ‘Pori bischeri, noi il nostro l’abbian già fatto, adesso son proprio fatti vostri’”.