Intervista al filosofo

Spudorato Enthoven

Ma quale ennui démocratique, qui bisogna battersi contro i tribunali popolari che cancellano il dissenso in cinque minuti e per l'eternità

Il libro spaccafamiglia che fa sussurrare tutta Parigi, l’orrore per “i branchi” della cancel culture, la certezza che la prudenza è più pericolosa del coraggio. Raphaël Enthoven ci dice che “trovare la propria voce, o anche la propria strada, in mezzo a questi stimoli contraddittori è il senso della mia esistenza”

A casa tutto bene, dice Raphaël Enthoven, “perché dovrebbe andare male? Ho solo preso tutti quanti gli scheletri nascosti negli armadi e li ho disposti davanti a tutti”. Cosa può andare storto quando strappi la maschera a padri, madri, suoceri, amanti, mogli, fidanzate e decidi di mostrarli così, illuminati soltanto dal tuo sguardo spietato? Questo è “Le temps gagné”, il romanzo di Enthoven, “professore di filosofia”, come si definisce, rampollo di una famiglia di intellettuali francesi progressisti, affascinanti e mondani: un trasloco di scheletri, un racconto familiare in cui tutti i personaggi sono riconoscibili e famosi e oggi furiosi. Ma Enthoven non ha un rimorso, un tentennamento, una tenerezza, un pudore. Questo romanzo è per lui un modo “di prendere la parola”, perché “trovare la propria voce, o anche la propria strada, in mezzo a questi stimoli contraddittori è il senso della mia esistenza”. Questo istinto non riguarda soltanto il romanzo, che è un regolamento di conti con la sua famiglia: Enthoven ce l’ha con quelli che stanno zitti, con quelli che per distrazione, pigrizia o viltà non difendono i valori liberali e il diritto di dire quel che si pensa senza il terrore della cancellazione sociale. Ce l’ha con la cappa di censura che sta avvolgendo le democrazie – questo è il punto: c’è la difesa della libertà contro le tirannie, ma c’è soprattutto “la protezione” della libertà nelle democrazie – combatte colpo su colpo, e quando gli chiedo se non lo considera tempo perso, tutto questo battagliare sui social, risponde: “Il mio lavoro in rete non è difendere un’ideologia, ma un metodo, fatto di dialoghi, concessioni, e la scoperta che due discorsi opposti sono più spesso complementari invece che antagonisti. Si tratta di trasformare il combat in débat”, la lotta in dibattito.

Il romanzo spaccafamiglia è uno dei campi della battaglia di Enthoven, il più intimo, il più brutale. Riprende il discorso degli scheletri e dice: “Naturalmente all’inizio c’è una puzza tremenda, ognuno si riconosce nei personaggi del romanzo. Ma con il tempo i cattivi odori si disperdono, la realtà si discosta e così il libro troverà la sua velocità di crociera, che è quella di un racconto in cui chiunque può identificarsi, un racconto che parte da un’infanzia triste e arriva alla più grande felicità possibile”. La felicità è solo la sua, attorno a Enthoven in questo momento c’è una rabbia incontenibile, perché più che un romanzo in cui identificarsi, “Le temps gagné” sembra uno sputtanamento colossale di papà, Jean-Paul Enthoven (anche lui con un romanzo appena uscito, “Ce qui plaisait à Blanche”), del patrigno, Isi Beller, che viene rappresentato come un uomo violento e ha chiesto un risarcimento di 70 mila euro, della ex moglie, Justine Lévy, figlia di Bernard-Henri Lévy, il filosofo amico del padre. Ma Enthoven non è affatto preoccupato, anzi, sembra sollevato, liberato: “Nella vita bisogna scegliere fra i tormenti e i guai. Io avevo dei tormenti, dei fantasmi, dei dolori persistenti. In compenso avevo pochi guai e tutto andava avanti abbastanza bene. Ora ho preso le distanze dai tormenti e ho un sacco di guai, ma penso che alla fine ci ho guadagnato”, dice, ma meglio così, “si può risolvere un problema ma non un’ossessione, ci si sbarazza più facilmente di una difficoltà che di un fantasma”. Non può andare male, questo trasloco esistenziale che fa spettegolare tutta Parigi, “sono pieno di rotture – continua – tutti ce l’hanno con me e ogni giorno mio padre si chiede cosa fare per nuocere al mio romanzo, ma devo dire onestamente che invece va abbastanza bene”. Enthoven non ha pudore perché ha già masticato la sua parte di rabbia, perché ha già assistito a un allestimento di scheletri in sala da pranzo, solo che erano suoi gli scheletri, ed era sua la sala.

“Racconto la mia vita, come potrei non passare dalla mia famiglia? – dice Enthoven sul suo romanzo-memoir, sempre deciso, sempre soddisfatto, con quel modo particolare che ha di parlare delle cose come se non stesse parlando di sé, del proprio dolore, della propria rabbia, della propria vendetta – Per di più la storia della mia famiglia e del mio passato sono oggetto di discussione pubblica da almeno quindici anni, ma mancava l’elemento forse più interessante: la mia versione. Da quindici anni, grazie a Justine Lévy, delle persone che nemmeno conosco raccontano a me la mia vita: ecco, mi sento di dire che questo romanzo è il mio umile contributo al dibattito”. Sorride, forse, ma non perdona: Justine (Faustine nel romanzo) ha sposato Raphaël quando aveva ventidue anni e lui ventuno, hanno passato qualche tempo di felicità, agevolato anche dalla gioia dei padri che intanto costruivano la corrente dei “nouveaux philosophes” e ammaestravano la scena intellettuale parigina. Ma presto l’idillio tra Raphaël e Justine è finito ed è infine collassato quando Enthoven si è innamorato di Carla Bruni, che non soltanto era una modella, quindi una rivale imbattibile, ma era anche la fidanzata di papà Enthoven, Jean-Paul. Justine ha raccontato nel 2004 in un romanzo dal titolo “Rien de grave”, niente di grave, la sua depressione, le anfetamine, i vent’anni rovinati, la mostruosità di Raphaël. E’ anche per questo che in “Le temps gagné” l’unica a salvarsi è Carla Bruni, Béatrice nel romanzo, “la donna ideale”, irresistibile, bellissima, intelligente, presente, “come quei sogni che non svaniscono al risveglio” (Enthoven e la Bruni hanno un figlio nato nel 2001, si sono lasciati nel 2007, qualche mese dopo la Bruni si è messa con Nicolas Sarkozy, ex presidente di Francia: Enthoven fu sorpreso, ma è poi diventato amico della coppia).

Senza rimorsi e con molta soddisfazione, Enthoven spiega “più seriamente” la sua urgenza crudele di farsi sentire: “Da piccolo mi ordinavano di stare zitto, mi chiedevano di assomigliare a una scimmia studiosa. Non c’è alcuna differenza tra il bambino di sette anni che viene preso in giro quando fatica a mostrare la sua sofferenza e l’uomo pubblico al quale molte brave persone dicono oggi che non ha il diritto-di-dire-queste-cose”. Enthoven ha una grande voglia di impegnarsi, mobilitarsi, farsi sentire, “contrariamente a quel che si pensa, la prudenza è un pericolo maggiore rispetto al coraggio, il pericolo viene dal vile o dal pacifista”, dice. Eccolo qui, il filosofo engagé, con tutti i sassolini fuori dalla scarpa, e sono tantissimi.

Nell’ottobre dell’anno scorso, a Parigi c’era stata una conferenze delle destre organizzata da Marion Maréchal ed Éric Zemmour, un tentativo di riunire l’opposizione contro Emmanuel Macron. Enthoven si era presentato, era salito sul palco e aveva spiegato alla platea perché la loro idea di mondo non avrebbe mai vinto contro il progressismo. Fu il discorso più fischiato di tutta la manifestazione. “Essere liberali significa da sempre difendere la libertà contro l’abiezione verticale delle tirannie – dice – ma oggi, al tempo dei social media, significa nelle democrazie proteggere la libertà contro la sua involuzione, che è la censura”. Per dirla in modo più semplice, “dobbiamo avere timore dei branchi di gente piena di buoni sentimenti che tenta di far tacere qualcuno più che dei dispositivi legali che impedirebbero l’espressione di questa o quella opinione”. Enthoven non vede “nulla di liberticida” in una legge che vieta di dire in piazza “morte agli ebrei” o “morte agli arabi”, ma si preoccupa molto per la tenuta della libertà quando “gruppi organizzati distruggono l’onore di un uomo perché non dice quello che loro hanno voglia di sentire”. La difesa della libertà, in questo secolo, è certo combattere la dittatura, ma è anche – e soprattutto, perché in democrazia si è più distratti, come negli amori maturi in cui dai ogni cosa per scontata – cura, attenzione, protezione. In democrazia, si è liberali “difendendo la presunzione di innocenza, facendo prevalere il diritto sulla logica dei tribunali popolari dove una persona viene giudicata in cinque minuti senza appello né avvocato, e per l’eternità”.

Come ripetono molti altri liberali in giro per il mondo, la democrazia oggi non viene giù con i carri armati, ma con la furia della cancellazione, con l’impossibilità del dissenso, con la nostra tremenda, colpevole distrazione. Enthoven dice che per comprendere il significato e l’orrore della cancel culture bisogna andare a ritrovare due passaggi in Platone e in Rousseau. “Nella Repubblica, Platone discute, in due occasioni, della censura dei poeti che nei loro testi non rispettano le regole dell’educazione ateniese. Secondo questa logica, Omero non doveva essere letto dai ragazzi, perché il personaggio di Achille rende la rabbia desiderabile”. Il punto è sempre lo stesso: gli occhi di oggi sul passato, la morale di oggi su quella del passato, un filtro deformante e pericoloso. “La qualità di un testo dipende dalla conformità alle esigenze del momento. E’ un problema ricorrente per tutte quelle epoche che pensano di essere un nuovo inizio o una tabula rasa. La tentazione di misurare il passato con il metro delle esigenze del presente è un errore che riguarda il presente stesso, che pensa di essere un giudice giusto, mentre sarà lui stesso un giorno revocato”.

Nella “Lettre sur les spectacles”, parlando di Fedro, Rousseau propone esplicitamente di “non mostrare al popolo dei difetti che il popolo non dovrebbe ritenere possibili”. Secondo Enthoven la cancel culture “è nata quel giorno, il giorno in cui un censore ostinato ha creduto che si potesse sacrificare la libertà sull’altare del bene e privare gli uomini della loro libertà piuttosto che esporli a delle idee pericolose”. Poi c’è “1984” di George Orwell, con il ministro della Verità, il cui ruolo “non è quello di controllare l’informazione ma di controllare la memoria – dice Enthoven – E’ la mutabilité du passé , il diritto che ognuno di noi si arroga di modificare la memoria stessa per ottenere dagli altri un comportamento adeguato. Orwell parlava dell’Unione sovietica, la sua distopia riprende i canoni di una dittatura ordinaria. Ma quell’analisi sulla guerra al passato che si svolge al presente chiarisce perfettamente le intenzioni di quelli che decapitano le statue, cambiano i nomi ai licei, riscrivono dei libri o ne cambiano i titoli”.

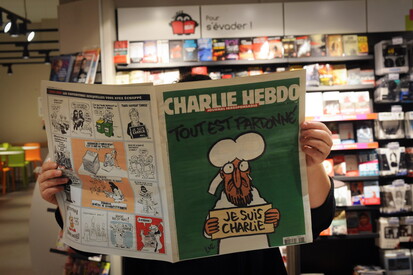

Nelle ultime settimane, Enthoven ha discusso parecchio della libertà dissacrante di Charlie Hebdo, di nuovo messa in discussione dopo che ha ripubblicato le vignette su Maometto che scatenarono i terroristi islamisti nell’attentato del gennaio del 2015 per ribadire, ora che si è aperto il processo agli assassini, che tacere non è un’opzione. Enthoven la pensa proprio così: tacere in queste battaglie è come ritirarsi, lasciare il campo all’avversario, che quando decide di cancellare è senza pietà. Come si difende Charlie? “Non cedendo a nulla. Non cedendo a nessuna intimidazione. Denunciando tutti i giorni lo scandalo dei disegnatori che vivono sotto protezione perché hanno fatto delle vignette, l’empietà degli assassini che credono che Dio abbia bisogno del loro aiuto, la viltà delle persone che dicono ‘non gettiamo benzina sul fuoco’ senza vedere che il problema è il fuoco, non la benzina, e la truffa che consiste nel presentare la critica a una religione come un gesto razzista”. Non transige, Enthoven, “non si vince, e non si vincerà, mais ça mérite qu’on y passe la vie”, per cos’altro vuoi combattere se non per questo?

E la vita ce la si passa eccome, perché la cancel culture, la deformazione del dibattito pubblico per cui non riconosci la differenza tra la benzina e il fuoco, “è un appetito senza fine”, non si è mai sazi, non è possibile essere sazi: “Fino a che l’arte sarà a immagine della vita, troveremo sempre qualcosa che scricchiola o che infastidisce dentro le opere d’arte. E quindi nuove ragioni per la censura. E’ la ragione per cui non bisogna cedere nulla a questi inquisitori del XXI secolo che mettono le loro mani moralizzatrici sui classici della letteratura o sui fatti storici”.

Come di fronte alle accuse dei parenti, Enthoven non sembra spaventato, anzi trova il modo di appagare questo suo desiderio di impegno e mobilitazione con il suo attivismo sui social: “La libertà non è un bene che conservi standotene a casa – dice – Se riduciamo il concetto di libertà al godimento di un nostro diritto, abbassiamo la guardia contro le tirannie. Bisogna andare nelle piazze, nello spazio pubblico per difendere non tanto un’opinione in particolare – la modestia degli intellettuali è spesso uguale, anche Enthoven dice che la sua opinione non è così interessante – ma il diritto stesso di avere un’opinione senza che venga cancellata da un’opinione opposta”. Enthoven ammette che le discussioni sui social “il più delle volte sono una perdita di tempo”, ma quando funzionano, allora, “è meraviglioso”, puoi ritrovarti “persino con un nuovo amico”.

A Parigi molti sostengono che Enthoven avrebbe bisogno davvero di un amico, e che anzi avrebbe dovuto averlo prima di pubblicare il suo romanzo. Nelle critiche c’è un utilizzo molto libero della psicoanalisi (Edipo!) e parecchio disprezzo nei confronti del riferimento letterario scelto da Enthoven, fin dal titolo: Marcel Proust, nientemeno, passione e ambizione del prof. di filosofia che qualche anno fa pubblicò assieme al padre – sì, sempre il padre – “Dictionnaire amoureux de Marcel Proust”, un piccolo viaggio nel Proust meno conosciuto. Sui social Enthoven segnala le recensioni negative, anche questo fa parte del suo mostrarsi liberale e aperto alla discussione. Non si può chiedere che tutte le opinioni siano accettate e poi offendersi se il tuo libro non piace. Meglio i guai dei tormenti, dice lui, meglio mordersi che ignorarsi, “viviamo in uno spazio democratico, abbiamo ottenuto il meglio che la politica può offrirci. Certo, il sistema può essere migliorato e cambiato, ma nessuno vorrebbe uscire dalla democrazia”. In questa soddisfazione però, come spesso accade, c’è l’intoppo, che Enthoven sintetizza con una frase bellissima, valida per le democrazie ma pure per i matrimoni, libertà e amore sempre accoppiati: “Siamo condannati a desiderare ciò che già abbiamo”. Ed è quest’ennui démocratique “all’origine di tutte le catastrofi, dalla tentazione populista, che lusinga l’illusione di un rinnovamento, all’illusione che stiamo-vivendo-in-una-dittatura”.

Questo tedio democratico si vince “difendendo la libertà da chi s’approfitta della libertà ma non la difende”, da chi pensa che sia tutto scontato, tutto conquistato, certo, sicuro, assodato. Contro gli annoiati, Enthoven trova le parole e i toni, e anche la voglia di spostare scheletri, regolare conti e spezzare cuori, dovesse anche metterci tutta la vita.