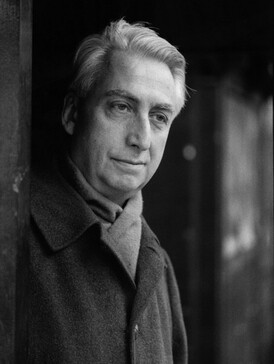

Foto Wikimedia

Scrittori al potere

Il monito di Roland Barthes: diffidare dei grandi uomini che non scrivono bene

Il critico e semiologo francese è di difficile definizione. La sua acutezza è sparsa in una miriade di articoli e prefazioni, una nebulosa di asteroidi che svolazzano intorno alle sue grandi opere

I francesi hanno sempre considerato i loro scrittori (non dico i loro intellettuali) come persone in gamba”, scrive Roland Barthes nel 1959. Questa frase è ancora vera oggi. Quello che spesso salta agli occhi della capacità analitica di Barthes è il saper vedere il proprio paese e le sue dinamiche, i suoi gusti, da una certa distanza. E’ quasi come se fosse uno straniero, un infiltrato, una spia, nonostante passi quasi tutta la vita, dai nove anni in poi, tra il V e il VI arrondissement di Parigi, zona ad altissima concentrazione di studenti, cinema, librerie, esistenzialisti che fumano. Il suo liceo è il cinquecentesco Louis-le-Grand, da secoli scuderia nazionale di penne e menti (Sade, Voltaire, Diderot…) in competizione con il settecentesco Henry IV (Foucault, Deleuze, Macron…). E’ al lycée che scrive, negli anni 30, da ragazzo, uno dei suoi primi saggi per il giornalino della scuola. Riprendendolo, varie decadi dopo, si rende conto di quanto non gli interessassero le mode letterarie di allora: “Surrealismo? Bataille, Artaud? Assolutamente no: Gide, soltanto Gide”, e poi Balzac, e la cultura greca liceale.

Barthes, a cui è difficile appiccicare un’etichetta, come succede spesso con i poliedrici sapienti del Novecento parigino, è soprattutto un lettore. In un articolo del ’44 scrive: “Chi legge solo i classici ha la stessa chiusura mentale di chi non li legge mai”.

L’acutezza di Barthes è sparsa in una miriade di articoli e prefazioni, una nebulosa di asteroidi che svolazzano intorno alle sue grandi opere; è sempre utile quando vengono raccolti e tradotti, qui da Filippo D’Angelo, per l’Orma, casa editrice di Colle Oppio che ha avuto la perspicacia di puntare su Annie Ernaux prima che raggiungesse la fama e i numeri di una Elena Ferrante chic. L’articolo che dà il nome alla raccolta – Cos’è uno scandalo – inizia con una frase da romanziere: “Sotto una certa soglia di reddito, un caso giudiziario non è nient’altro che un fatto di cronaca”. L’avrebbe potuta scrivere Don DeLillo. Nello stesso articolo dice: “Tutti quelli che l’umanità ha considerato come grandi uomini non hanno potuto fare a meno di essere scrittori (Giulio Cesare, Leonardo da Vinci, Napoleone, Delacroix, Laplace, ecc.). Bisogna sempre diffidare dei grandi uomini che disprezzano lo scrivere bene”.

Di recente, sulle pagine di questo giornale, Michele Masneri faceva la conta di politici sbarcati in libreria con memoir e manifesti, da Beppe Sala a – sigh – Toninelli. “Questi libri generalmente vendono poco, finiscono velocemente tra i remainders… Ma perché appunto vendere non è la loro missione. Nei libri dei politici, il messaggio è il medium. Esserci”. Le memorie di guerra di Charles de Gaulle non solo vendevano tantissimo negli anni 50 – ancora oggi le troviamo in qualsiasi salotto borghese d’oltralpe nei Pocket o nella Pléiade – ma venivano anche lodate da intellettuali e critici. In un articolo sul France Observateur del ’59, Barthes, polemico, scrive: “L’ammirazione unanime dell’élite francese per il dono di scrittore del generale è un’attitudine radicata, un tratto quasi sociologico: a questa élite il generale offre uno dei suoi sogni più antichi: uno scrittore al potere, e al potere supremo”.

Non è un caso che nel ritratto ufficiale presidenziale di Macron – che da giovane voleva fare lo scrittore – ci sia una copia delle Mémoires de guerre, accanto ai Nutrimenti terrestri di Gide e a Il rosso e il nero di Stendhal. Molti giornali si son poi divertiti a paragonare monsieur le président all’ambizioso e bel provinciale Julien Sorel, che seduce la più anziana Madame de Rênal.