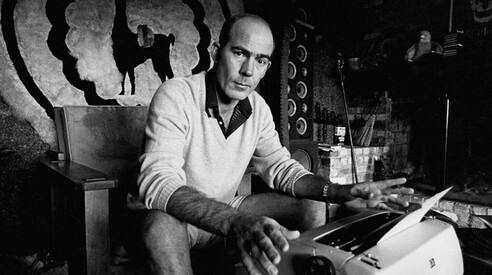

foto di Michael Ochs Archives/GettyImages

Nella città del vizio

Con “Paura e disgusto a Las Vegas” di H. S. Thompson la fiction si mangiò il giornalismo

La sua influenza è profonda, anche se oggi nessuno scriverebbe come lui (e nessuno lo pubblicherebbe): ci si muove circospetti per non offendere nessuno e lui offende tutti, prima di tutti se stesso

Viviamo l’èra della retromania, celebriamo ogni anniversario, anche i compleanni impossibili delle celebrità morte, e ci stiamo perdendo il mezzo secolo di Paura e disgusto a Las Vegas, opus magnum di Hunter S. Thompson che uscì in due puntate su Rolling Stone nel novembre 1971 e poi in volume nel luglio ’72. Fu l’atto di nascita del giornalismo detto gonzo (non si sa bene perché, ma non importa), il più estremo, divertente e autodistruttivo. In tutti i sensi: Thompson non scrisse più nulla di comparabile e nel 2005 si suicidò sparandosi come Ernest Hemingway.

Paura e disgusto a Las Vegas è il racconto di due weekend nella città del vizio, il primo per seguire una corsa di moto nel deserto, l’altro per assistere alla Conferenza sui narcotici dell’Associazione nazionale dei procuratori distrettuali. Pare che della corsa lui abbia visto poco e della conferenza anche meno, ma l’esperienza deve averlo trasformato: il giornalista noto per un libro-reportage sugli Hell’s Angels diventa scrittore e coglie il momento magico della fine di un’epoca – l’ottimismo un po’ stolido degli anni 60 – e l’arrivo del Decennio dell’Io.

Paura e disgusto a Las Vegas è la storia di un reportage mancato (anzi, due) o dell’impossibilità – inutilità? – di raccontare la realtà senza inventarla. Siamo oltre il new journalism, oltre la fine della presunzione di oggettività e l’irruzione del soggetto nel racconto: “La fiction è il ponte verso una verità che il giornalismo non potrà mai raggiungere”, dirà poi Thompson, che trova ispirazione nel George Orwell di Senza un soldo a Parigi e Londra. Il suo soggetto – tale Raoul Duke – è razzista, tossico e cinico come lui e come l’America che vede intorno a sé. Non è un osservatore esterno, non giudica, al limite provoca, non si guarda intorno ma dentro e ciò che vede sono avvoltoi più o meno metaforici, pipistrelli e lucertoloni assassini.

Scrive la sua storia appena torna da Las Vegas, in una stanza d’hotel, tenendosi su con Wild Turkey e amfetamine, rileggendo e riscrivendo come non ha mai fatto e mai più farà. Il libro comincia on the road (Jack Kerouac, ecco un altro dei riferimenti di Thompson): nel baule dell’auto a noleggio che va verso Las Vegas con a bordo Raoul Duke e il suo avvocato Dr. Gonzo ci sono erba, mescalina, Lsd “e un’intera galassia di pillole multicolori, eccitanti, calmanti, esilaranti… e un litro di tequila, uno di rum, una cassa di Budweiser, una pinta di etere puro e due dozzine di fiale di popper”. La fiction si è già impossessata del giornalismo e non intende mollare la presa. Paura e disgusto a Las Vegas è un viaggio allucinato, un’Odissea senza Itaca, e ciò che conta non sono le droghe: partito per lavorare a un reportage sullo stato di salute del sogno americano, Thompson finisce per scriverne l’autopsia. E inventa così un modo nuovo di guardare e raccontare, che avrà molti imitatori nel giornalismo, che ispirerà canzoni, film e libri. Senza Paura e disgusto a Las Vegas non avremmo avuto American Psycho, né Il grande Lebowski, o forse sarebbero stati molto diversi. La sua influenza è profonda, anche se oggi nessuno scriverebbe come lui (e nessuno lo pubblicherebbe): ci si muove circospetti per non offendere nessuno e lui offende tutti, prima di tutti se stesso.

Diceva di essere stato segnato dall’assassinio di JFK (nell’occasione coniò l’espressione “paura e disgusto”) e dalla repressione violenta voluta dal sindaco (democratico) Daley su manifestanti e giornalisti alla Convention democratica del ’68 a Chicago. Fu per tutta la vita iscritto alla Nra, collezionava armi ed esplosivi e finanziava le associazioni in favore della liberalizzazione delle droghe, specialmente della marijuana. Si presentava agli appuntamenti importanti indossando parrucche da donna e brandendo lattine di birra, scriveva lettere ai giornali firmandosi Martin Bormann, teneva in cucina un ritratto di Che Guevara.

Ed era un grande scrittore. Paura e disgusto a Las Vegas è segretamente modellato sul Grande Gatsby, che da ragazzo per esercizio aveva ribattuto interamente a macchina. La pagina più memorabile del suo capolavoro ricalca nel ritmo e nei temi quella finale di Francis Scott Fitzgerald. Mette a confronto l’Estate dell’amore di San Francisco (’67), che aveva vissuto, e l’alba dei 70 che sta vivendo: “Ora, meno di cinque anni dopo, potevi andare su una qualsiasi collina a Las Vegas e guardare verso ovest, e con gli occhi adatti potevi quasi vedere il segno dell’alta marea – quel punto in cui l’onda, alla fine, si è spezzata per tornare indietro”.

rimandi filosofici