Inseguendo Arbasino

Royal Albert Hall

Apre al Gabinetto Vieusseux la “suite” dedicata allo scrittore. Cimeli, cartoline, edizioni rare; e Gadda vicino di camera

Lui l’aveva detto: con Pasolini Parise Comisso ci ritroveremo, da anziani, a fare delle belle chiacchierate attorno a un caminetto, ma non ci fu tempo, la vita se la sono spesa più velocemente, ma adesso almeno Arbasino e Pasolini abitano insieme in una specie di grand hotel dove c’è anche Gadda che veglia come uno ziastro protettivo sui nipotini che si e gli volevano molto bene (e pure Montale, molto sfottuto in “Fratelli d’Italia”. Gli andrà a tirare i piedi di notte). Accade tutto al fiorentino Gabinetto Vieusseux dove al piano terra è stata aperta la sala Arbasino e questo ricrea, per chi vuole e dona, una specie di piccola casa coi libri, i manufatti, gli oggetti d’uso. Messo su in tempi record grazie all’efficienza della direttrice Gloria Manghetti e alla generosità della famiglia Arbasino (il fratello Mario e i nipoti Claudia, Silvia, Edoardo, che si chiama anche Alberto Mario Massimo, portando i nomi dei tre suoi maggiori), la sala è una specie di parco giochi o parco a tema per chi ha amato lo scrittore compresi i feticisti: che erano e sono tanti. Come s’ebbe a scrivere, in un’epoca non ancora smaterializzata, senza Internet, si andava a caccia delle edizioni molteplici dei suoi frequenti saggi e pamphlet e quasi e iper romanzi continuamente ristampati, come se riuscire a mettere insieme l'opera omnia fosse parallelo a capire l’Alberto in sé, lo studioso, il mondano, il romanziere, l’intellettuale meno a forma di intellettuale italiano che l’Italia abbia creato.

Questa sala è un fantastico Metaverso in cui immergersi per trovare forse l’unica collezione completa al mondo delle opere del maestro (i collezionisti arbasiniani che sono tanti hanno le loro ossessioni. Rarissimo per esempio il volumetto “Due orfanelle”, uno dei tanti mai ripubblicati, su Venezia e Firenze, “questo libretto tenta un’iniziativa solitaria; produrre in poche pagine ‘di consumo’ un reportage un po’ più ampio d’una serie media di articoli, forse anche più scritto. Tema di quest’indagine d’attualità sono la struttura e la destinazione di due città italiane preziose e ferite: Venezia e Firenze” (presto, mettete l’antitaccheggio, noi arbasiniani siamo capaci di tutto!).

E poi l’abbastanza raro “Sessanta posizioni”, con copertina alla Keith Haring disegnata da Stefano Bollina, compagno di vita e grande amore d’Alberto (questo libro è l'unica traccia di Stefano, anche se i due, mi racconta il fratello Mario, sono sepolti insieme a Voghera, là dove tutto cominciò). E proprio a Voghera è destinato invece il contenuto dell’altra casa, quella milanese di via Molino delle Armi; a Voghera non sanno ancora bene che farne (Molino delle Armi è quella dove Alberto ha trascorso gli ultimi anni, assistito dal fido badante Nicola, poi passato a Roberto Calasso, in una staffetta molto adelphiana).

Scusateci, siamo feticisti, lo si era premesso, e Voghera ha dato i natali anche a un altro grande del Novecento, lo stilista Valentino, entrambi rappresentanti di una buona borghesia che poi li ha proiettati in empirei di uguale splendore (anche se di diseguali fatturati). Ma Alberto, con senso del business molto lombardo, mi raccontò che aveva cercato di farsi sponsorizzare qualcosa da Giorgio Armani, ma poi non se ne fece niente. Così, come nel leggendario documentario “The Last Emperor”, che si apre sulle scene di Valentino e del partner Giammetti a Via Veneto, dove si conobbero in quei pochi mesi fatali noti come “Dolce Vita”, ricordo Alberto e Stefano nello stesso bar, o forse più su, si fece una piccola colazione, per poi riscendere verso via Gianturco, dietro il ministero della Marina dove Alberto aveva preso la sua ultima residenza.

E così ecco l’idea di fare un piccolo documentario, sul nostro grande Alberto nazionale e il suo mondo. Dunque, si gira, e arrivando a Firenze, mentre si dispiegano mostre “monstre” come quella già instagrammatissima di Olafur Eliasson, cadono addosso i ricordi: quando si andò a sentire la sua Lectio Magistralis al Maggio su uno dei suoi feticci, il “Cavaliere della rosa”, un invito di cui fu orgogliosissimo. Qui naturalmente c'è il libretto. Il Grand Arba Hotel permette di soffermarsi su cimeli, tra cui lettere ricevute (è importante, perché Alberto era un grande scrittore di cartoline) coi diversi indirizzi: a Roma via Mario dei Fiori e via del Consolato e poi la definitiva Gianturco, e la scintillante “allo scrittore Alberto Arbasino: 6, Divinity Avenue, Cambridge Massachusetts”, per quando era a Harvard. E divinity avenue è forse il nome del paradiso che abita lassù, insieme a Stefano.

Qualcuno sostiene tra le mitologie arbasiniane che alcune delle cartoline (sono migliaia, sparse per le meglio case italiane e non solo) sono spurie. Ma la governante, la signora Graziella, con lui per trent’anni: “figuriamoci. Andavo io all’ufficio postale a imbucarle, e a comprare i francobolli”. Mangiare? “Mai a casa, sempre al ristorante”. Lombardissimo: orecchia d’elefante e risotto. A Roma, Bolognese su tutti. A Milano, da Colline pistoiesi o Alfredo Gran San Bernardo dove si faceva il pranzo (pranzo nell’accezione arbasiniana, cioè cena) di Natale, una delle rare volte in cui la famiglia si riuniva con quello zio celebre e fichissimo, mi racconta la nipote Silvia. Stesso basso profilo del resto della famiglia, ricorda che a un certo punto dette la tesi sul tema “giornalismo culturale”, e va a Roma da quello zio celebre. “Si fece intervistare, fu molto carino, ma non è che mi raccomandasse, anzi. Chiamai, qualcuno dalla redazione disse: Arbasino Arbasino? Sì, Arbasino Arbasino”. Arbasino-Arbasino era il tormentone (cit.) che spesso non portava niente di buono, nemmeno nel mondo dell’accademia. “Quando studiavo lettere, il professore mi chiese? Arbasino-Arbasino? Non riuscendo a bocciarmi, mi mise 19, però scritto con una penna verde brillante”.

Del resto l’Accademia era uno dei suoi bersagli preferiti, e quella ricambiava. Lui l’aveva conosciuta bene, a Milano e soprattutto a Roma, per poi narrare le aule piene di sfessati che cambiano ogni giorno e “tu potresti fare sempre la stessa lezione e nessuno se ne accorgerebbe”. Ma questo non gli impediva di metterci tutto sé stesso. “Come forse lei sa, lui arrivò a Roma per fare l’assistente di Roberto Ago, un’istituzione del diritto internazionale. Ma prima aveva fatto due anni di medicina. E anche lì, tutti gli esami fatti con profitto”, mi dice il fratello Mario Arbasino.

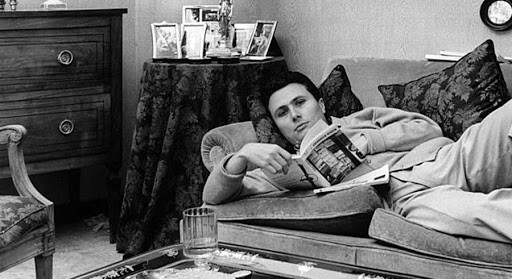

La prima volta che l’ho conosciuto, Mario, 87 anni, industriale farmaceutico, mi venne quasi un colpo. Stessi capelli candidi, stessa voce, stessi occhi azzurri, stesse camicie (con iniziali MA invece che AA, e allure). Spilletta del Rotary e non la Gran Croce della Repubblica. Ci andava mai nella casa di via Gianturco? “Scherza? Continuamente”, dice lui. "Ovviamente avevamo vite diverse, però quando ero a Roma per affari non mancavo mai di dormire da lui". Si capisce la fascinazione per quel mondo, “quando rientravamo dal Bolognese io andavo a dormire, ma lui stava su tutta la notte a scrivere oppure usciva e rientrava all'alba”. Vite parallele, insieme a un terzo fratello mancato presto, i due Arbasino in quel micromondo alla Wes Anderson che era la loro Voghera, da ragazzi erano spediti a studiare l’inglese in case londinesi “ma diverse, così che non ci parlassimo tra noi in italiano”. E chissà se dormiva sull’enorme divano che troneggiava in salotto, Mario, il divano che per entrare qui in questa stanzona è stato segato in due ma se non lo sai non ti accorgi. Onestamente prima di venire a Firenze ero timoroso, temevo un po’ un effetto Madame Tussaud, invece la suite Arbasino è allegra, “cosy”, avrebbe detto lui, monacale e scintillante insieme com’era del resto la sua casa e la sua vita. Manca il celebre lampadario optical che conduceva alle camere, e che è rimasto ai nuovi proprietari. I nipoti girano curiosi, chissà che pensano.

In questa gita a Firenze per loro c’è anche la scoperta postuma di un uomo che poco si lasciava conoscere. “Lo vedevamo sempre a Natale”, dice la nuora Ursula, tedesca di Dortmund, conosciuta da Mario quando lavorava alla Bayer, seguita dai nipoti, tra cui l’unica dell’ultima generazione a portare il nome, la stupenda Alice Arbasino (un’altra AA). L’inscalfibile orgoglio era parte della sua impenetrabilità (che mascherava fragilità e timidezze e la immane fatica d’essere role model in un’Italia arretratissima, sforzandosi invece di vivere “come se”. “Come se abitassimo una società civilissima, illuminata e cosmopolita, di spiriti forti…”. Ma prima o poi la realtà ti riacchiappa. Manca qui ovviamente il “dolor”, come avrebbe detto lui, e naturalmente va bene così.

“Era molto orgoglioso anche del suo tasso di presenze a Montecitorio”, mi dice la formidabile signora Graziella, riservata come un banchiere svizzero, che non vuol essere assolutamente ripresa. E tra i vari cimeli qui ecco la celebre Navicella, cioè l’annuario degli onorevoli, annata 1983. Era molto deluso, dice Mario, dall’esperienza con quel partito marginale ma determinante come i Repubblicani, un partito col 2 per cento ma che incarnava la meglio community giornalistico-politica del Dopoguerra, quella del “Mondo” (con Pannunzio e Scalfari e Maccari e Flaiano. Ai due Arbasino ha copiato l’idea dei couplet (“ho letto con ritardo Lolita e il Gattopardo”, cantava Flaiano, che gli era molto caro, ha ricordato Antonio D’Orrico nei saluti, “soprattutto per solidarietà nei confronti di Fellini, gran sfruttatore di scrittori, uno che Arbasino non ha mai amato”.

Ma tornando al Parlamento, i più giovani si chiederanno cosa ci facesse uno scrittore stracool in quelle tristi aule, ma erano tempi in cui un “passaggio” in Parlamento si faceva, come testimonianza, lo facevano Ginzburg e Sciascia, e certo “non fece mai campagna elettorale, solo un piccolo comizio finale al cinema Sociale, sotto casa”. Si può immaginare l’imbarazzo. Arbasino, eletto nel collegio di Milano con 2.608 preferenze, nella sua piccola e disastrosa esperienza parlamentare fu spedito nella Prima Commissione, “Affari Interni e di Culto” (di culto!), e la prese con un misto di ironia e di pragmatismo americano, dedicandosi a temi del suo territorio e della sua “costituency”, ingrandire il tribunale di Voghera, dedicare un angolo sempre di Voghera a Carolina Invernizio, scrittrice rosa dell’Ottocento (e oggi finalmente la via c’è!).

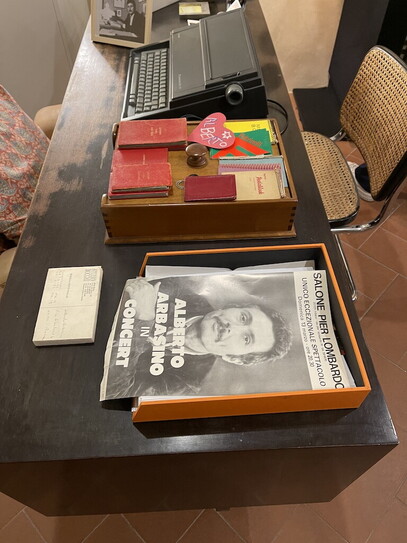

Ma nella casa di Roma, e poi qui a Firenze, ecco le lampade di Bobo Piccoli per Fontana Arte, Re e Regina, candide, ecco le scalette cromate, la poltrona Eames sfondata e consunta su cui scriveva (chissà come, bassissima) e la Olivetti elettrica. Ci sono naturalmente i libri, migliai di volumi, le traduzioni dei suoi, tra cui un meraviglioso “La belle de Lodi”, presso Seuil, con sovraccoperta lucida anni sessanta e una coppia di bagnanti, e “Hermanos de Italia” e “The Lost boy” che fu ben recensito anche da E.M. Forster.

Ci sono l’almanacco di Gotha – un suo pallino, nel prendere in giro i giornalisti italici, che utilizzavano questa metafora non solo sbagliandone la grafia ma ignorando completamente il significato, dunque eccolo qua, questa quella specie di Google cartaceo delle famiglie regnanti e poi anche solo blasonate d’Europa, e un Annuario della nobiltà italiana (rispettivamente 1900 e 1899). Chissà dove sarà la copia che mi mostrò della “Terra desolata” di Eliot con affettuosa dedica dell’autore, di tutti i cimeli librari forse quella che gli stava più a cuore.

E poi cuscini col suo animale feticcio, l’Elefantino, e le foto con Pasolini, Moravia, Napolitano. I disegni di Giosetta Fioroni. Manca il ritratto che fece Pasolini, delle loro due facce sovrapposte (si assomigliavano). I fantastici scatoloni, con diciture che i puristi riconoscono per averle lette in “Fratelli d’Italia”, “cine”, “librini”, “libriccini d’artisti”, “storie + shows”, “kultur”, “grandi serate”.

C’è Voghera e c’è New York, in una foto sotto plexiglas di lui con Andy Warhol e Marta Marzotto, e accanto un volume serioso e stinto, “Voghera rivisitata”, e Gino Giudice, amico di famiglia, collaboratore del Giornale di Voghera, ricorda “Dosso Dossi, cioè Carlo Alberto Pisani-Dossi, altra figura di diplomatico-scrittore dell’Oltrepò, ghost writer di Crispi che si inventò pure il nome Eritrea, che aveva un futuro pazzesco nell’Italia di fine '800 ma poi si perse dietro ai suoi scapigliati e ai suoi studi archeologici”. Voghera e Andy Wharol, il mondo arbasiniano è qui, global e local, quando voleva confondere le acque, del resto AA buttava lì nella stessa frase le sue estati con Kissinger e le avventure di una sua antenata vogherese, detta “la bidone”.

Entrano i giovani dell’università di Padova, la prima a mettere su un convegno dedicato allo scrittore, a maggio, capitanati da Pier Giovanni Adamo, e si finì a fare una seduta di auto analisi arbasiniana, per niente accademica, che gli sarebbe piaciuta. Ci sono delle sciure con piumini smanicati e doppi cognomi (“ma quella è Marina grande o marina piccola?” non si capisce se parlino di Ripa di Meana o delle spiagge di Capri, insomma ci sono tutti i mondi di Alberto accorsi qui). C’è ovviamente Anna Ottani Cavina, la nostra AOC, sublime storica d’arte e ‘vittima’ anche lei d’Alberto (“ebbene sì, confesso, ho chiamato mia figlia Desideria, come la protagonista di “Fratelli d’Italia”). Aoc racconta la trepidazione – ah, che ne sapete voi millennial! – di aspettare, nei soliti tempi analogici, l’uscita di un Arbasino sul giornale, nelle analogiche edicole, per una boccata d’aria fresca. Anche se poi magari si capiva metà dei riferimenti, ed era un altro ostacolo che AA poneva ai suoi utenti finali. Stile Alberto, di nuovo, tutti all’inseguimento nella pagina e nella vita. Manca solo il sindaco di Firenze Nardella che non viene, sarà occupato per le elezioni, penso, manda però una brava vicesindaca, poi su Instagram eccolo mettere selfie con Batistuta. E qui vien fuori un altro degli infiniti temi d’Arbasino e degli arbasinismi, come l’impossibilità di diventare come si dice oggi “mainstream” se si vuole salvaguardare la qualità.

In mostra, anche una piccola “menzione” del Campiello, perché Arba non vinse mai né quello né tantomeno lo Strega, e insomma si capisce che non cambia mai niente. E uno dei piccoli nipoti che ha preso un giorno di permesso a scuola, emozionato ha detto alla maestra che andava a presenziare la cerimonia per lo zio Arbasino. E la maestra? “Arbasino chiii?”. Ma tornando a casa commossi e stupiti (Arba è riuscito a non sbagliare neanche questa volta, neanche da morto) ripassando dai giochi di luce di Eliasson a palazzo Strozzi, forse al Vieusseux manca un sonoro per un Arbasino “totale” con altoparlanti: potrebbero diffondere le ballate scritte per Laura Betti o meglio ancora i messaggi della segreteria telefonica al fisso di Roma, che recitava via via messaggi surreali cambiati spessissimo per scoraggiare gli intrusi (“Il dottore è in agitazione. Per richieste di lavoro lasciate proposte in dollari, lire, ecu, o mandate un fax). I più intimi sapevano, e attendevano. Talvolta il messaggio era cantato. Se qualcuno conserva registrazioni, o carta termica, parli immediatamente.

rimandi filosofici