Facce dispari

Mauro Di Domenico, il chitarrista giramondo che partì dal fischio di Morricone. Intervista

Il musicista napoletano ha lavorato con Ranieri, Piovani e pure con il genio delle colonne sonore. "Morricone? C’era qualcosa di misterioso nella gestione del suo cervello, per cui avrebbe ottenuto risultati strepitosi in qualsiasi professione"

Certe volte il destino chiama con un fischio. Non è metafora per Mauro Di Domenico, virtuoso della chitarra, napoletano di nascita, giramondo per lavoro e da quattordici anni cittadino di Anguillara Sabazia sul lago di Bracciano. Il fischio fu quello del tema musicale composto da Ennio Morricone sul film di Sergio Leone ‘Per un pugno di dollari’.

Mauro lo ascoltò in un cinema da ragazzino, ne rimase ossessionato e consumò le labbra e il 45 giri della traccia, decidendo di votarsi alla musica. Un giorno molto tempo dopo, nel ’93, incontrò finalmente Morricone negli studi Forum a Roma (i più, non noi,

direbbero “per caso”). Fiorì un’amicizia che permise a Di Domenico di trascrivere per chitarra le musiche del maestro, di inciderle, eseguirle in concerto e ricevere in dono anche un brano, ‘Non telefonare’, scritto apposta per lui. Nel corso di ventisette anni, Morricone discusse e approvò le trasposizioni su uno strumento che giudicava di “difficoltà impensabile”, ma su cui Di Domenico ha suonato pure ‘Gabriel’s Oboe’ dal film ‘Mission’. Risultato, Ennio scrisse, di un “approccio alla materia sonora” “atipico” e però

“impeccabile”.

Perché il maestro reputava ostile la chitarra?

Perché ha solo sei corde e diciannove tasti per riproporre una composizione, però sono riuscito a mantenere le emozioni dell’orchestra anche su quest’onda sonora limitata, con un lavoro di ricerca e di costante confronto con lui che si sviluppò durante gli anni.

Come mai studiò chitarra?

Mio padre Lello era un tenore conosciuto e mamma si dilettava al piano. A dodici anni, per liberarsi dall’ossessione del mio fischio, mi avviarono al pianoforte, che però una insegnante mi rese subito odioso. Poi un compagno di classe portò la chitarra e fu la folgorazione. Cominciai a strimpellarla da solo finché un giorno, alle scuole superiori, dissi: da domani non vengo più. Voglio suonare e basta. I miei risposero: allora cercati un lavoro, sicché provai vari mestieri ma con la chitarra appresso, perché nei momenti liberi mi

esercitavo. Papà capì che facevo sul serio e mi presentò al maestro Eduardo Caliendo, frequentai il Conservatorio e mi diplomai col massimo dei voti e la lode. Poi mi perfezionai nella musica sudamericana e collaborai con gli Inti-Illimani nei loro tour per il mondo. Nel ’98 andai anche in Cile per realizzare un reportage su ciò che era stata la dittatura di Pinochet e quindi in Spagna per conoscere Luis Sepúlveda, un’amicizia che si tradusse anche in uno spettacolo e durò fino alla sua morte.

Spaziando fra i generi, lei è stato per vent’anni chitarrista e direttore musicale di Massimo Ranieri.

Lo conobbi mentre provava ‘Barnum’ al Teatro Sistina e si ricordò che da ragazzo, con lo pseudonimo di Gianni Rock, aveva cantato con mio padre nelle feste di piazza. Il primo lavoro assieme fu ‘Pulcinella’ con la regia teatrale di Maurizio Scaparro, poi lo accompagnai dovunque, anche nei concerti all’estero. Quando la collaborazione s’interruppe si sviluppò quella con Nicola Piovani.

Un mostro sacro temuto da parecchi strumentisti che hanno registrato con lui.

Se arrivava di cattivo umore erano guai, ma se cominciava a parlare della Roma vuol dire che era in buona. È stato un rapporto meraviglioso contrassegnato da tante risate e alimentato dalla sua curiosità per quel che chiamava il mio “cordame”: strumenti etnici, bouzouki, chitarre battenti su cui sperimentare i temi musicali. Con tutta quella roba che portavo in studio sembravo un ambulante di Porta Portese.

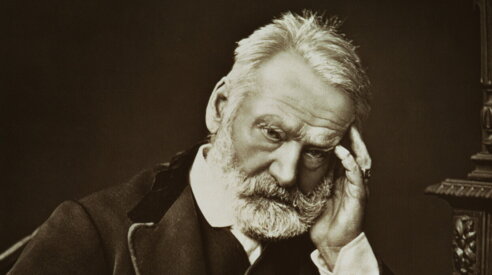

A Morricone ha dedicato il libro ‘Quando incontri una leggenda’, pubblicato l’anno scorso dalle Edizioni Curci. Riassume in poche linee l’essenza del maestro?

Ennio era un’entità speciale. A casa sua mi sentivo Harry Potter al cospetto di Albus Silente. C’era qualcosa di misterioso nella gestione del suo cervello, per cui avrebbe ottenuto risultati strepitosi in qualsiasi professione. Componeva con carta e matita perché sentiva l’orchestra in testa e scrivere al piano avrebbe falsato la strumentazione che immaginava. Ho avuto spesso l’impressione che lavorare sui film fosse per lui un facile esercizio rispetto alla musica assoluta che produceva quando non aveva impegni col cinema, ma è materiale per sofisticati ascoltatori.

Cosa ha reso straordinarie le sue colonne sonore?

Era un grande tessitore dei sentimenti. Sapeva come e quando piazzare esattamente una frase o un accordo che entrassero nell’anima. Alla base c’era il genio: in ‘Mission’, che ritengo il suo capolavoro, è riuscito a far convivere tre temi musicali parallelamente. Un’altra dote era il rigore con cui difendeva le sue composizioni. Non gradiva che le vestissero in un altro

modo. Alla cerimonia per l’Oscar alla carriera, nel 2007, Céline Dion cantò sul tema di Deborah di ‘C’era una volta in America’, ma lui su quella musica non desiderava un testo.

Tornando al pop, ha dedicato a Pino Daniele il cd ‘ESsenza’ del 2018: perché ne escluse la celeberrima ‘Napule è’?

Le sole sei corde non si prestano a far rivivere la voce di Pino in quel pezzo: senza archi e fiati diventa un vestitino stretto. Gli autori vanno rispettati e ciò che non si può toccare non si tocca. Per esempio ‘Era de maggio’ di Di Giacomo-Costa è una canzone perfetta, come una donna bellissima cui non occorre il trucco. Se la agghindi, la peggiori.

Cos’è la chitarra?

Ciò che mi consente di trasmettere chi sono come non potrei fare con parole, gesti e sguardi. È il mezzo per comunicare pensieri e stati d’animo. Se fossi pianista forse direi lo stesso, ma la maestra, fortunatamente, mi fece odiare quello strumento.

ristampato un altro aureo libretto di Carlo M. Cipolla