©️ The Peter Hujar Archive/Artists Rights Society (ARS), NY

RITRATTI IN VITA E IN MORTE

A Venezia si riscopre Peter Hujar

In mostra all’Istituto Santa Maria della Pietà, per la prima volta in Europa, gli scatti del fotografo americano che in vita pubblicò un solo libro in cui rappresentò tutta la bohème newyorchese degli anni Settanta. Tutti giovani, belli e dannati

"Era un bambino senza madre. Un bambino abbandonato. Questo intesseva ogni fibra del suo essere”. Così la scrittrice Fran Lebowitz descrive il grande amico Peter Hujar, leggendario fotografo americano morto di Aids a 53 anni, il Giorno del Ringraziamento del 1987, al Cabrini Medical Center di New York. Allora era pressoché sconosciuto e viveva in povertà nel suo loft nell’East Village pre gentrificazione. Il circolo degli amici più stretti, al quale Lebowitz stessa apparteneva, si autotassava per garantirgli le cure o mentiva sull’esistenza della sua assicurazione sanitaria.

Oggi quello di Hujar è un nome che viene indicato insieme a quelli di Diane Arbus, Robert Mapplethorpe, Nan Goldin come una delle voci più caratteristiche della scena newyorchese a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta. Tra i suoi ritratti più celebri, c’è quello di Candy Darling, l’attrice transgender tra i protagonisti della Factory di Andy Warhol. La ritrae nel letto di ospedale, dove sarebbe morta per un linfoma a 29 anni, attorniata da mazzi di rose. Arthur Danto, tra i critici d’arte americani più venerati, ha definito quell’immagine come “una delle più grandi fotografie del secolo”.

Alto, affascinante, sessualmente esuberante e promiscuo. Era un uomo ferito. Lo scrittore Stephen Koch, suo esecutore testamentario e proprietario del suo archivio, ha detto: “Peter era probabilmente la persona più sola che abbia mai incontrato. Viveva in isolamento, ma era un isolamento molto affollato. Intorno a lui c’era un cerchio che nessuno attraversava”. Eppure, Nan Goldin, ha scritto: “Come tutti, mi sono innamorata di lui. Era così rilassante e ti faceva sempre sentire bene. Era conosciuto come il “Valium umano”. Era così bello e aveva una serietà di fondo. Sapeva anche essere molto divertente e leggero, anche verso la fine. Al suo funerale, ci siamo resi conto che tutti pensavamo di essere i suoi migliori amici”. Ma, secondo Koch, esisteva dentro di lui un serbatoio di rabbia senza limiti. Chi provava a valicare la barriera da lui creata attorno al suo io più intimo e vulnerabile lo faceva a suo rischio e pericolo. “Quasi tutti i suoi amici intimi sono stati oggetto di quella rabbia. Ho assistito alla ferocia di Peter solo una volta, quando l’ho visto scagliare un visitatore indesiderato giù per la rampa di scale fuori dal suo loft”.

La madre di Hujar è una cameriera in una tavola calda. Suo padre un piccolo contrabbandiere che l’aveva abbandonata mentre era incinta. Da bambino vive in New Jersey con i nonni ucraini (si dice che fino a cinque anni parlò soltanto la lingua di Leopoli), poi si ricongiunse con la madre in uno squallido appartamento di Manhattan. Ha sedici anni quando lei gli scaglia addosso una bottiglia di gin vuota, che va in frantumi sul muro alle sue spalle. Quella sera Peter esce dalla casa materna e non vi farà più ritorno. Impara il mestiere negli studi dei fotografi commerciali di New York e inizia a frequentare la scena underground della città. Conosce il sesso nel buio e nello squallore dei piers sull’Hudson. E frequenta la Factory, tanto che Warhol lo immortala in molti dei suoi “Screen Test” e nel film “Thirteen Most Beautiful Boys” del 1964. Nel 1972 dice addio alla carriera commerciale per dedicarsi a tempo pieno al suo lavoro artistico. Di lui ci sono rimasti paesaggi, ritratti, nudi, animali, rovine. Formato quadrato. Bianco e nero. Sempre. Il successo, dicevamo, non sarebbe mai arrivato, nonostante il valore del suo lavoro fosse conosciuto e apprezzato nella cerchia dei fotografi della Grande Mela. Una volta Richard Avedon gli scrisse: “Se hai nuovi lavori che ti interessa vendere, chiamami, perché sono un tuo collezionista e ammiro enormemente le tue immagini”. Ma non basta avere talento per sfondare. Occorre avere il carattere giusto. Fran Lebowitz, nel suo discorso al funerale di Hujar, disse che “Peter aveva riattaccato il telefono a tutti i più importanti galleristi di fotografia del mondo occidentale”.

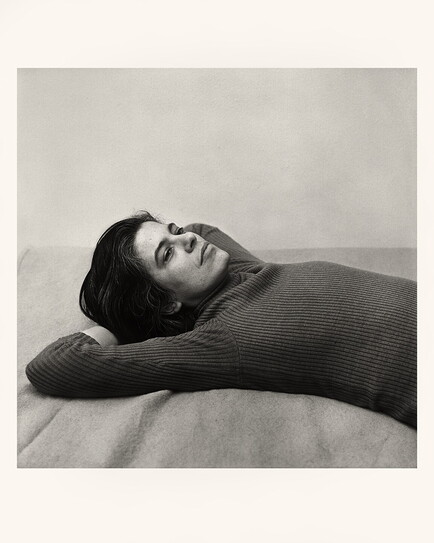

In vita pubblicò soltanto un libro, che si intitola “Portraits of Life and Death”, uscito nel 1976 e mai più ripubblicato. Oggi, in attesa della nuova edizione per i tipi della W.W. Norton & Co. prevista per l’autunno, tutti gli scatti di quel volume sono presentati per la prima volta in Europa nell’omonima mostra all’Istituto Santa Maria della Pietà a Venezia, evento collaterale della Biennale 2024. Si tratta di un libro molto particolare, che raccoglie 41 immagini. Trenta sono ritratti di amici e conoscenti che appartenevano alla scena artistica d’avanguardia di New York, realizzati tra il 1974 e il 1975 e che Hujar inserisce all’inizio del volume. Di seguito l’artista propone undici fotografie scattate nelle Catacombe dei Cappuccini di Palermo, datate 1963. La prima edizione del libro contiene l’introduzione di Susan Sontag, di cui si presenta il ritratto più celebre: quello in cui lei è mostrata sdraiata con le mani dietro la nuca. E’ un testo breve, scritto di getto dalla grande intellettuale il giorno in cui fu ricoverata per il primo intervento per il tumore che se la porterà via anni dopo. Insieme a Sontag, nella galleria di ritratti compaiono, tra gli altri, il film maker John Waters, il regista Robert Wilson, il critico di fotografia Vince Aletti, il poeta William S. Burroughs e ancora Fran Lebowitz. E’ la bohème newyorchese di quegli anni. Quasi tutti giovani e belli. Qualcuno più dannato di altri. Dopo quasi mezzo secolo solo sette di loro sono ancora vivi. Cinque sono vittime dell’Aids, uno si è suicidato, altri sono morti di tumore o altre ragioni. Il tempo ha fatto il suo corso e si è mangiato la giovinezza e la pelle liscia sotto la quale si sprigionava energia, talento e fascino. “Nella prima parte di questa selezione di lavori, amici e conoscenti in carne e ossa stanno in piedi, seduti, dinoccolati, per lo più sdraiati, e sembrano meditare sulla propria mortalità”, scrive Susan Sontag: “Meditano, che loro – io – lui (perché il fotografo è tra i suoi soggetti) lo riconoscano o meno. Non studiamo più l’arte di morire, una disciplina regolare e igienica nelle culture più antiche; ma tutti gli occhi, a riposo, contengono quella consapevolezza. Il corpo sa. E la macchina fotografica lo mostra, inesorabilmente. Le fotografie di Palermo – che precedono nel tempo questi ritratti – li completano, li commentano. Peter Hujar sa che i ritratti in vita sono sempre anche ritratti in morte. Mi commuove la purezza e la delicatezza delle sue intenzioni”. E conclude: “Se un essere umano libero può permettersi di pensare a nient’altro che alla morte, allora questi memento mori possono esorcizzare la morbosità con la stessa efficacia con cui ne evocano la dolce poesia e il panico”.

C’è una strana connessione tra i ritratti e le immagini delle mummie di Palermo. In fondo, il motivo per cui nella città siciliana si imbalsamano i cadaveri era preservarli dalla corruzione della morte. Si desiderava preservare la loro presenza corporea. Poterli tornare a vedere, perché l’idea che i propri cari siano sottratti alla nostra vista è insopportabile. Così Hujar è come se suggerisse che la fotografia non è altro, forse, che una nuova forma, non meno radicale, di imbalsamazione. Nelle immagini di questi volti l’artista mette la sua volontà, umanissima di sottrarre l’amico dalle braccia dell’oblio. E’ di questo che parla Benjamin Moser nel suo saggio aggiunto alla nuova edizione del libro. “Il tempo ha trascinato queste opere nell’oblio, così come, in modo diverso, ha trascinato la maggior parte di queste persone nella cripta”, spiega lo scrittore e traduttore americano: “Le maree si alzano, le maree si ritirano; eppure il tempo ha avvicinato questo libro perché mostra qualcosa di più di persone immolate dall’arte; più di una comunità che si è distaccata dai valori in base ai quali vive la maggior parte degli altri; più di una città in cui era ancora possibile essere poveri; più della constatazione, in fondo poco originale, che tutti devono passare dalla vita alla morte”. Che cosa mostra dunque? “E’ il ritratto stesso di quella cosa misteriosa: la scintilla divina che si eleva al di sopra dell’individuo, al di sopra della collettività; quella cosa che trae vantaggio, paradossalmente, dagli stessi meccanismi del tempo che distruggono tutto il resto; quella cosa che cerchiamo per dare un senso, una perennità, alle nostre vite effimere”.

E’ difficile separare questa serie di immagini dal racconto degli ultimi momenti della vita di Hujar. L’artista si faceva accompagnare da dottori e santoni che promettevano guarigioni miracolose. Secondo Lebowitz, nell’ultimo periodo Peter “aveva cercato un sacerdote cattolico che, a quanto pare, andava a casa sua ogni giorno e gli parlava”. Stephen Koch racconta che l’estate precedente alla morte dell’amico era andato a casa sua per accompagnarlo per l’ennesimo ricovero al Cabrini Medical Center. L’artista si era convinto che sarebbe stato l’ultimo. “Il loft era, come sempre, in perfetto ordine. Lui viveva per in una metà e lavorava nell’altra, che era vuota in un modo grigio, spazioso e scrostato: era l’ambiente neutro in cui venivano realizzati la maggior parte dei ritratti”, racconta: “Camminare gli era diventato difficile, ma cominciò a muoversi in quel grande spazio ascetico come se fosse solo. Istintivamente in silenzio, mi sedetti su una delle poltrone di velluto a coste marrone che erano la sua unica concessione al comfort ordinario. Raggiunse la cucina e si rivolse al grande tavolo blu al centro. ‘Addio, tavolo’, disse. Poi si rivolse ai fornelli. ‘Addio, fornello’. Poi è toccato al lavello. ‘Addio, lavello. Addio, frigorifero’. Rimasi immobile, desiderando di essere invisibile. Uscendo dalla cucina, andò verso la sua camera oscura e, stando sulla porta, sbirciò dentro. ‘Addio, camera oscura. Addio. Addio’. Tornando nel soggiorno, si rivolse a tutto ciò che c’era singolarmente: sedie, libreria, libri, dischi, stereo, televisione. Mi ignorò. Si voltò verso il letto in cui aveva sudato nell’agonia di un’infezione occasionale dopo l’altra. Era rifatto in modo immacolato. ‘Addio, letto’, disse dolcemente. ‘Addio’”.

Tre mesi dopo, il 26 novembre 1987, Hujar muore. Insieme a lui ci sono gli amici più stretti. Tra loro c’è David Wojnarowicz, artista e fotografo che, dopo una breve storia di sesso, era diventato per Peter una sorta di figlio e che erediterà il loft nel Village. David chiede di rimanere solo nella stanza dove giace l’amico e realizza un filmato e 32 fotografie del corpo morto. Il primo lo usa per un video che resta incompiuto. L’immagine del volto, di una mano e di un piede le inserisce in un quadro, “Untitled (Hujar Dead)”, su cui inserisce un testo violentissimo che attacca la società americana responsabile del diffondersi dell’epidemia di Hiv.

Ricordando il momento in cui si è trovato solo di fronte al cadavere, Wojnarowicz scrive in “Close to the Knives”, il suo libro di memorie: “Ho cercato di dirgli qualcosa guardando in quell’enorme occhio. Se nella morte l’energia del corpo si disperde e si fonde con tutto ciò che ci circonda, potrà conoscere immediatamente i miei pensieri? Ma cerco di parlare comunque e cerco di dire qualcosa nel caso in cui abbia paura o sia confuso dalla sua stessa morte e magari abbia bisogno di qualche rassicurazione o strumento per capire, ma dalla mia bocca non esce niente. Questo è l’evento più importante della mia vita e la mia bocca non riesce a dar forma a qualche parola e forse sono io che ho bisogno di parole, forse sono io che ho bisogno di rassicurazioni e tutto quello che posso fare è alzare le mani dai fianchi, indifeso, e dire: ‘Tutto quello che voglio è una qualche specie di grazia’”.

rimandi filosofici