"Il naufragio. Barche da pesca che tentano di salvare l'equipaggio è un dipinto a olio su tela del pittore inglese William Turner, realizzato nel 1805 e conservato al Tate Britain di Londra

Il rischio della tempesta perfetta d'autunno, senza fronzoli

Pil, consumi, export: tutti indeboliti. Non siamo nel 2011 ma può andare peggio. La deriva di una pseudo politica economica subordinata al sovranismo può sbancarci

Le minacce che incombono sull’economia italiana alla ripresa dalla pausa estiva derivano non solo dalla crescente sfiducia degli investitori nell’operato del nuovo governo ma anche da un indebolimento di tutto l’arco dei “fondamentali”, dal pil ai consumi, all’export. Ciò renderà più difficile raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica e quindi esporrà ancor di più l’Italia al giudizio severo delle agenzie di rating (che tra settembre e ottobre ci valuteranno) e al mirino dei mercati (che più di ogni altra cosa detestano e penalizzano l’incertezza e l’instabilità). Per non parlare degli esami che dovremo superare a Bruxelles.

Dopo avere faticosamente agganciato la ripresa e stabilizzato il rapporto debito/pil ora tutto sembra di nuovo messo in gioco

La situazione critica attuale del nostro paese è ben rappresentata dalla risalita dello spread tra i Btp italiani e i Bund decennali tedeschi verso i 270-300 punti base: un intervallo-soglia molto pericoloso, foriero di possibili guai imminenti. Ma la pericolosità del quadro italiano è testimoniata anche dall’allargamento dello spread tra l’Italia e la Spagna arrivato a oltre 170 punti base, un divario che non si vedeva dal 2011. Alcuni analisti hanno sottolineato come i titoli pubblici non solo di Madrid ma anche di un paese ex commissariato come il Portogallo (che ha un rapporto debito/pil solo di 6 punti percentuali più basso del nostro) presentino attualmente rendimenti negativi fino alla scadenza triennale a differenza dell’Italia che paga valori positivi. Ciò perché su di noi sta scendendo giorno dopo giorno una pericolosa cappa di sfiducia.

La situazione critica attuale è ben rappresentata dalla rapida risalita dello spread Btp-Bund verso i 270-300 punti base

Sia chiaro, lo scenario attuale è diverso da quello del 2011. Allora era in corso il “contagio” greco, l’Italia era stata risucchiata nello scomodo club dei “Piigs” (con Portogallo, Irlanda, Grecia e Spagna) e non era ancora partita la controffensiva di Draghi per salvare l’euro, dapprima con il celebre “whatever it takes” e poi con il varo del potente piano pluriennale di Quantitative easing di cui si sono giovati tutti, anche paesi robusti come la Germania. Inoltre, la ripresa economica italiana degli ultimi anni (ancorché molto sottovalutata se non sminuita dalla polemica politica) è stata significativa, come abbiamo testé ricordato. Tuttavia, nonostante un quadro europeo più sereno e la nostra positiva reazione dopo la doppia recessione, rispetto al 2011 oggi il nostro paese è paradossalmente più esposto ed appare vulnerabilmente solo sotto i riflettori dei mercati, mentre gli investitori temono i possibili riflessi delle politiche economiche del nuovo governo sovranista gialloverde sulle finanze pubbliche, sulla crescita e sull’occupazione. Per capire i rischi che incombono (potremmo trovarci a ballare una seconda volta sul Titanic) è importante focalizzare alcune cifre relative alle nostre principali variabili macro-economiche.

Il rischio di una nuova crisi del debito pubblico

Vale innanzitutto la pena ricordare che il debito pubblico italiano in rapporto al pil è aumentato durante la crisi finanziaria 2008-2011 dal 99,8 per cento del 2007 al 116,5 per cento del 2011: una crescita di 16,7 punti. Poi è salito ancora durante la fase di austerità 2012-2013, resasi necessaria per superare la sfiducia dei mercati, al 129 per cento, con un ulteriore balzo di 12,5 punti. In totale, dal 2008 al 2013 il debito/pil dell’Italia è aumentato di 29,2 punti percentuali. Meno che in altri paesi, tra cui la Spagna o gli Stati Uniti che nel frattempo hanno raggiunto o superato anch’essi la soglia del 100 per cento di debito/pil, ma noi partivamo da livelli più alti e quindi più allarmanti.

In seguito, il nostro debito si è stabilizzato nel quadriennio 2014-2017 intorno a quota 131-132 per cento e nel 2018 è sceso dal 132 per cento al 131,8 per cento: un piccolo ma incoraggiante segnale di miglioramento. Nel periodo 2014-2017, inoltre, il deficit pubblico italiano, grazie a costanti avanzi primari dello Stato e alla riduzione dei tassi di interesse favorita dal QE, è diminuito progressivamente dal 3 per cento al 2,3 per cento del pil. La Commissione europea ci ha accordato dei margini di flessibilità da utilizzare per la crescita perché ha premiato l’ampia azione di riforme che l’Italia aveva avviato ed ha giustamente reputato credibile un ministro dell’Economia accreditato a livello internazionale come Piercarlo Padoan, anche perché lo stesso è stato sostenuto compattamente da due governi consecutivi che hanno seguito una linea di politica economica coerente.

Gli investitori esteri ci stanno abbandonando. Per ora abbiamo sentito promesse ma senza soldi. Ne stiamo subendo i relativi danni

La situazione odierna è invece molto confusa. Il ministro attuale dell’Economia, Giovanni Tria, ha responsabilmente lanciato alla comunità finanziaria internazionale ripetuti messaggi rassicuranti circa l’intenzione dell’Italia di rispettare i suoi impegni europei sui conti pubblici. Ma Tria è continuamente scavalcato dalle dichiarazioni avventate dei due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio che mettono perfino in discussione unilateralmente il vincolo del 3% di deficit/pil di Maastricht, per non parlare di alcuni consiglieri economici di primo piano della Lega che non escludono addirittura l’uscita dell’Italia dall’area dell’euro.

In questo contesto non deve stupire che gli imprenditori siano sempre più preoccupati, che lo spread italiano resti sotto tensione e che gli investitori stranieri stiano abbandonando alla chetichella il nostro debito pubblico. Soltanto nello scorso mese di giugno i non residenti hanno effettuato vendite nette di nostre azioni per 4,1 miliardi e di titoli di debito per 38,3 miliardi, di cui 33 di titoli pubblici (dopo un calo di circa 23,5 miliardi già in maggio dello stock di debito pubblico in mani estere). La differenza principale tra oggi e il 2011, a parte lo scenario internazionale mutato, è che l’Italia ormai è “in riserva” di carburante e non può più permettersi un’altra crisi sul debito. Infatti, quando nel 2011 Silvio Berlusconi si dimise e fu sostituito alla guida del governo da Mario Monti, l’Italia aveva ancora un buon margine di risorse private che potevano essere tassate e un potere d’acquisto delle famiglie in termini reali superiore all’attuale. L’eccessiva austerità, dati i suoi effetti pro-ciclici sul pil, indubbiamente non è stata la miglior risposta per recuperare la credibilità finanziaria e non fare la fine della Grecia. Ma allora essa fu comunque sopportabile e, anche grazie ad essa, abbiamo evitato il tracollo. Oggi una seconda austerità ravvicinata, per arginare una nuova deriva di sfiducia sul nostro debito, non è semplicemente concepibile da un governo gialloverde che durante la recente campagna elettorale ha promesso mari e monti, tra cui tagli di tasse, abolizione della Fornero e reddito di cittadinanza, cioè l’esatto opposto di ciò che può spingere gli stranieri a continuare ad avere fiducia nelle nostre finanze e ad investire nel nostro debito. A meno che, come vagheggiano alcuni sovranisti, si faccia qualche operazione di finanza straordinaria. Allora potrebbero entrare in scena patrimoniali e/o operazioni di rinazionalizzazione più o meno forzosa di titoli del debito pubblico attualmente in mani estere. Insomma, un viaggio verso l’autarchia.

Serve un piano economico credibile e la colpevolizzazione del lavoro a termine è stato il peggiore modo per cominciare

Secondo la Banca d’Italia a giugno 2008 il debito pubblico italiano detenuto da non residenti, cioè collocato presso investitori stranieri, ammontava a 748 miliardi di euro, pari al 32 per cento del totale del nostro debito, che assomma complessivamente a 2.327 miliardi. Si tratta di una percentuale contenuta, anche in rapporto al pil, più o meno analoga a quella della Germania e inferiore non solo a quelle di Portogallo o Irlanda (non considerando la Grecia) ma anche molto più bassa di quelle di paesi più “solidi” come la Francia o l’Austria. Il nostro debito estero, tuttavia, è molto grande in valore assoluto e bastano quindi alcune decine di miliardi di vendite conseguenti a un mutato clima di fiducia nei nostri confronti per innescare una possibile crisi di liquidità e un avvitamento senza controllo dello spread. La maggioranza degli italiani, nonostante le dure lezioni del passato, ha purtroppo la memoria corta e non sembra essere sufficientemente consapevole di questi numeri e di questi rischi crescenti. Né del fatto che, grazie al Qe della Banca centrale europea, negli ultimi tre anni e mezzo la Banca d’Italia ha effettuato massicci acquisti di nostri titoli pubblici e che nel giugno scorso Via Nazionale deteneva la bellezza di 385 miliardi di nostro debito “sterilizzato” che altrimenti avrebbe dovuto essere sottoscritto da investitori italiani o esteri.

In definitiva, il nostro paese è indubbiamente solido nella sua economia reale e nella sua ricchezza patrimoniale privata ma ormai ha raggiunto una sorta di punto di non ritorno che non ci permette più di sgarrare minimamente sui conti pubblici per non mettere a repentaglio ciò che di buono ancora possediamo. Un’altra crisi economica e del debito potrebbe infatti portare quest’ultimo al 140-150 per cento del pil. Dopodiché l’unico scenario che avremmo davanti sarebbe di tipo greco o sudamericano o di una qualche variante turca. Meglio fare di tutto per evitarlo.

Il rallentamento dell’economia europea coinvolge anche noi

La prudenza sempre necessaria sui nostri conti pubblici dovrebbe oggi perfino essere maggiore a causa dell’improvviso rallentamento in atto nell’economia europea, che coinvolge anche l’Italia. Ancora nel terzo trimestre 2017 il tasso congiunturale di crescita del pil dell’Eurozona era pari a più 0,7 per cento. Nel secondo trimestre del 2018 esso è invece sceso a più 0,4 per cento. La Germania ha rallentato da più 0,6 a più 0,5 per cento, la Francia vistosamente da più 0,7 a più 0,2 per cento, l’Italia da più 0,3 a più 0,2 per cento. In questo scenario il nostro tasso di crescita tendenziale del pil anno su anno è diminuito nel secondo trimestre 2018 a un più 1,1 per cento mentre appena nel terzo trimestre dello scorso anno ancora “volava” alto a più 1,7 per cento.

Anche l’export, che nel 2017 era cresciuto di oltre il 7 per cento nel caso dell’Italia e del 6 per cento nel caso della Germania, ha decelerato in modo marcato e nei primi sei mesi del 2018 è aumentato per entrambe le locomotive industriali europee solo del 4 per cento. Francia e Spagna hanno fatto anche peggio con, rispettivamente, un più 3 e un più 2 per cento. Non giovano certamente agli scambi internazionali le tensioni sui dazi innescate dalla nuova politica commerciale ispirata dal Presidente americano Donald Trump e non li aiuterà di sicuro nei prossimi mesi nemmeno l’evoluzione imprevedibile della preoccupante crisi turca.

Il ministro dell’Economia Tria è continuamente scavalcato da dichiarazioni radicali dei vicepremier Di Maio e Salvini

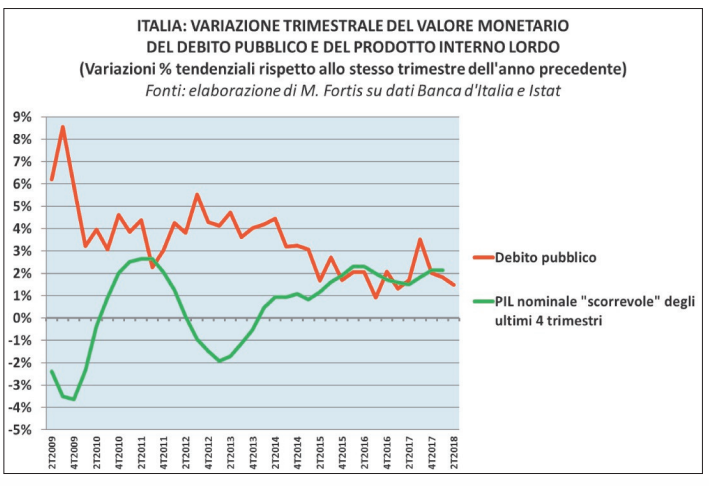

I prossimi documenti di finanza pubblica dovranno necessariamente fare i conti con questo cambio di clima. Il nostro debito pubblico a giugno 2018 risultava di 33,8 miliardi più alto rispetto a giugno 2017, cioè in crescita annua dell’1,5 per cento. L’inflazione è in rialzo, è vero, e ciò può dare un certo contributo all’aumento del pil nominale che si trova al denominatore del debito. Ma il rallentamento della crescita reale può impattare più che negativamente sulla evoluzione del rapporto debito/pil e ridurre le nostre speranze di farlo calare significativamente a fine 2018 e nel 2019 come i mercati e l’UE si attendono. A fronte di ciò, sono state fatte molte promesse di tagli di tasse e di politiche più espansive ma i soldi semplicemente non ci sono. E per il momento non è stato neppure chiarito come sarà disinnescata nel 2019 la clausola di salvaguardia sull’aumento dell’Iva. Il nuovo governo italiano rischia quindi di presentarsi alla comunità finanziaria e a Bruxelles alla ripresa dalle vacanze non solo senza aver fatto i compiti estivi ma anche con un programma per il nuovo anno fatto più di fumo che di arrosto.

Occupazione, redditi, consumi delle famiglie, investimenti: non mettere a rischio ciò che di buono è stato fatto

Chiunque abbia un minimo di conoscenza dei dati reali dell’economia italiana (temiamo purtroppo che si tratti di un numero non elevato di persone) ha perfettamente chiara la profondità del baratro in cui eravamo precipitati con la doppia recessione del 2008-2013. E quanto fosse difficile uscirne. Basti pensare che tra il 2008 e il 2013 il potere di acquisto delle famiglie consumatrici italiane, cioè il reddito disponibile deflazionato, era diminuito di oltre 118 miliardi di euro: una cifra enorme, letteralmente volatilizzatasi in soli sei anni. E’ importante ricordare sempre questa cifra quando qualche economista o qualche politico propone facili ricette per far tornare in breve tempo il pil italiano a una crescita del 2 per cento all’anno o più. Non c’è flat tax che possa riuscirvi (a parte il non trascurabile problema di come finanziare una simile misura). Né basterebbe un reddito di cittadinanza distribuito a pioggia. Infatti, quei 118 miliardi li abbiamo persi perché nel frattempo, comparando il 2013 rispetto al 2007, secondo i dati di contabilità nazionale furono bruciati quasi un milione di occupati, quasi due milioni di unità di lavoro equivalenti e oltre 4 miliardi di ore lavorate (lasciamo al lettore la scelta di quale indicatore prendere in considerazione per capire le dimensioni dello tsunami che ha colpito il mercato del lavoro italiano). Nello stesso periodo i redditi delle famiglie sono stati ulteriormente falcidiati, oltre che dalla perdita di occupati e dalla cassa integrazione, anche dalle misure di austerità introdotte nell’ultima fase della crisi.

La maggior parte dei posti di lavoro svaniti tra il 2008 e il 2013 sono andati distrutti nella manifattura, nelle costruzioni e nel piccolo commercio. Occorre dirlo con onestà intellettuale e con chiarezza: si tratta di posti di lavoro persi per sempre, perché conseguenti alla chiusura di aziende e negozi che non riapriranno mai più. Solo attraverso nuovo sviluppo e nuovi investimenti, dopo una simile catastrofe economica, si potevano e si possono creare nuovi posti di lavoro.

Un’altra crisi economica potrebbe portare il debito oltre il 140 per cento del pil e avremmo uno scenario greco o sudamericano

Considerando anche la nostra contemporanea dinamica demografica negativa, in seguito qualcosa di buono per la crescita economica e l’occupazione indubbiamente è stato fatto. Tra il 2014 e il 2017, infatti, gli occupati su base annua sono cresciuti di 783 mila, le unità di lavoro equivalenti a tempo pieno di 712 mila e le ore lavorate di oltre 1 miliardo e 400 milioni. Se invece dei dati di contabilità nazionale si guardano le statistiche mensili sulle forze di lavoro si può osservare che su un arco temporale più lungo, tra febbraio 2014 e giugno 2018, gli occupati sono aumentati addirittura di 1 milione e 155 mila, toccando un nuovo massimo storico. Ma il nuovo lavoro non equivale ancora a quello pre-crisi in termini di occupati a tempo pieno e di ore lavorate proprio perché la nostra attuale economia è diversa da quella precedente e i nuovi posti di lavoro sono stati creati principalmente in settori del terziario caratterizzati da maggiore stagionalità e tempo parziale. Ciò non costituisce affatto, come è stato sostenuto strumentalmente, un fallimento delle decontribuzioni e del Jobs Act perché vi sono oggi quasi mezzo milione di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in più rispetto a quattro anni fa: tali misure hanno quindi avuto un buon successo rispetto agli obiettivi che si prefiggevano. Ma accanto a questi nuovi posti fissi vi sono anche, rispetto ad inizio 2014, molti occupati dipendenti a termine in più (circa 850 mila) e ancora un certo numero di lavoratori indipendenti in calo (circa 150 mila).

E’ su tali numeri che occorre ragionare. Colpevolizzare il lavoro a termine e disincentivarlo, come ha fatto il recente Decreto dignità, significa non aver capito l’evoluzione del mercato del lavoro italiano di questi anni. Non è stato il Jobs Act a creare più lavoratori a termine ma il fatto che, senza più parte dell’edilizia, della manifattura e dei piccoli negozi che l’Italia aveva prima del 2008, parecchi dei nuovi posti di lavoro attuali sono stati generati da altri attori, come ristoranti, alberghi, centri commerciali, nuove attività di servizio professionale alle imprese, cioè da settori in forte crescita, che hanno tuttavia esigenze diverse in termini di domanda e tipologia di lavoro. A ciò si aggiunga che molte piccole e medie aziende dell’industria e del terziario non sono ancora completamente uscite dalla crisi e quindi, navigando gioco forza a vista, semplicemente non si possono permettere per il momento di assumere personale a tempo indeterminato. Complicare il mercato del lavoro in una economia tuttora convalescente rischia di frenare e non di far aumentare l’occupazione e di creare più precariato e lavoro sommerso anziché di favorirne una riduzione.

Allo stesso tempo è interessante notare che, dopo tante critiche e clamore mediatico, il nuovo governo si guarda bene dal toccare, se non con l’annuncio di complicati ed improbabili “maquillage”, alcune misure introdotte dai precedenti esecutivi, in primis i famosi 80 euro, che equivalgono a circa 800 euro annui (circa 9 miliardi in totale) distribuiti a 11 milioni di italiani. E’ grazie a simili misure, oltre che alla ripresa dell’occupazione (inclusa quella a termine), che il reddito annuo disponibile delle famiglie ha recuperato dal 2014 al 2017 circa 37 miliardi di euro in termini reali. Più che con proclami di misure irrealizzabili o pasticciando le riforme che avevano riportato l’economia italiana a crescere un po’, il nuovo governo gialloverde farebbe perciò bene a presentarsi all’esame autunnale con i mercati e con Bruxelles avendo in testa qualche idea chiara e sostenibile di politica economica che permetta alla crescita di continuare e non incepparsi. Perché uno stop del pil nel 2019, dovuto a dilettantismo o imperizia di comando, potrebbe costarci molto caro.

Come dare continuità a consumi, investimenti, export e più respiro alla crescita del Mezzogiorno

La tragedia del ponte Morandi dovrebbe convincere i sovranisti che senza Europa non esiste nemmeno il rilancio degli investimenti pubblici

Nel triennio 2015-2017 i consumi pro capite delle famiglie italiane, grazie alla ripresa dell’occupazione, agli 80 euro, alla eliminazione della tassa sulla prima casa e ad altre misure anche molto specifiche (si pensi al bonus mobili), sono cresciuti cumulativamente del 5,2 per cento contro il 3,6 per cento della Germania e il 3,5 per cento della Francia. Nello stesso periodo gli investimenti pro capite in macchinari e mezzi di trasporto sono aumentati in Italia ad un tasso record del 22,2 per cento, grazie al super-ammortamento e al programma Industria 4.0, contro una crescita del 10,9 per cento in Francia e dell’8,1 per cento in Germania. A sua volta l’export italiano è cresciuto nel triennio 2015-2017 del 12,3 per cento in valore, quasi come l’export della potente corazzata tedesca, che ha fatto registrare un più 13,9 per cento, mentre l’export francese è aumentato solo dell’8,3 per cento. Tutto ciò è avvenuto in un quadro di contenimento della spesa pubblica e con un sistema bancario ancora scosso da importanti dissesti. La crescita del nostro pil è stata dunque tutt’altro che disprezzabile, specie se misurata in termini di reddito per abitante. Sappiamo, infine, che il recupero dell’economia italiana rispetto ai livelli pre-crisi è stata molto più forte al Nord che nel Mezzogiorno, come testimonia il fatto che nel primo trimestre di quest’anno il nord aveva già 89 mila occupati in più rispetto ai livelli pre-crisi e il Meridione ancora 359 mila in meno.

Per evitare di finire nella tempesta con la legge di Bilancio il governo gialloverde dovrebbe almeno evitare di sfasciare i conti pubblici

La terribile tragedia del ponte Morandi di Genova dovrebbe inoltre far capire anche alle forze sovraniste più accalorate che l’Italia non può vivere senza l’Europa ma proprio con essa deve civilmente discutere, oltre che di conti pubblici e di margini di flessibilità entro le regole condivise, anche di un piano per il rilancio degli investimenti in opere infrastrutturali e di ammodernamento delle reti nel nostro paese basato su risorse pubbliche e private, italiane ed europee. Piano che sarebbe anche una grande occasione di crescita e di nuova occupazione per l’Italia e l’Europa stessa.

Marco Fortis è direttore della Fondazione Edison. Insegna Economia industriale alla Facoltà di Scienze politiche dell’Università Cattolica di Milano. E’ co-editor della rivista Economia politica