foto LaPresse

Tecnologia libera tutti. La legge della conservazione del lavoro

La storia insegna che il lavoro si trasforma e non si distrugge. Un nuovo libro chiarisce l'equivoco. Ma a differenza dell'Ottocento la possibilità di eleggere politici luddisti rischia di fermare il progresso

In uno studio del 2013 – scritto da due economisti di Oxford e consulenti del presidente Barack Obama, Carl Benedikt Frey e Micheal Osborne – si sosteneva che nel giro di una quindicina di anni quasi la metà dei posti di lavoro negli Stati Uniti sarebbero stati a rischio per effetto del progresso tecnologico. A seguito di quello studio altri avevano stimato che nei paesi emergenti i lavori a rischio avrebbero potuto essere pari a quasi tre quarti dei lavori in essere. Più un paese è arretrato più i suoi lavori sono a rischio per l’arrivo del progresso tecnico.

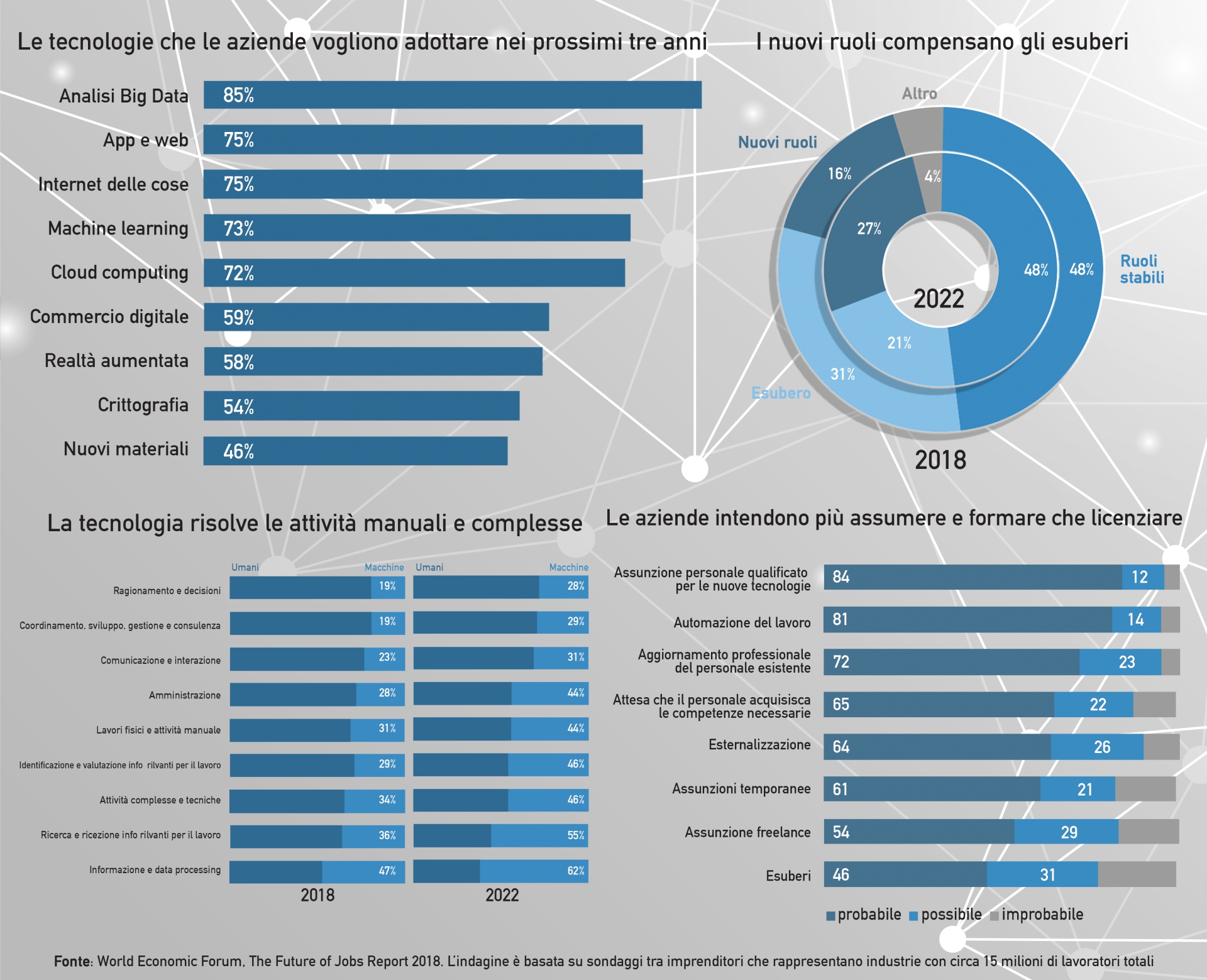

Infografica di Enrico Cicchetti

Si prenda il paese più avanzato. Agli inizi del XX secolo negli Stati Uniti i cavalli e i muli erano venticinque milioni, cinquant’anni dopo si erano ridotti meno di cinque. Chi mai ha svolto il loro umile lavoro? I trattori, che non esistevano agli inizi del secolo, e che sono diventati qualche milione. Agli inizi del XX secolo, sempre negli Stati Uniti, le lavandaie che svolgevano il proprio lavoro fra le mura domestiche altrui erano circa cinque milioni, oggi, invece, non ve ne sono. Chi mai ha svolto il loro umile lavoro? Le lavatrici. L’energia animale e umana è stata in molti paesi quasi del tutto sostituita. E’ innegabile che esista quel qualcosa che chiamiamo progresso, che può essere visto come liberazione dalla fatica fisica. Il progresso tecnologico non ha creato fino a oggi una disoccupazione di massa, tanto che i lavoratori e le lavoratrici sono molto più numerosi che in passato, mentre non svolgono e stesse mansioni. Cento e passa anni fa i contadini e i colletti blu erano l’80 per cento della popolazione lavoratrice degli Stati Uniti, oggi l’80 per cento è composto dai colletti bianchi e dai dirigenti, dei proprietari, e dai professionisti.

Se il futuro si presentasse come il passato, fra qualche tempo, superata con i nuovi lavori la disoccupazione legata a quelli vecchi ormai senza scopo, staremmo tutti meglio. S’aggira però un gran timore, che scivola nel catastrofismo. Un timore legato all’idea che il futuro potrebbe, a differenza di quanto sperimentato negli ultimi due secoli, non essere migliore del passato. La notizia della devastante disoccupazione frutto della dinamica tecnologica stimata nel 2013 da Frey e Osborne fece – e non a caso – il giro del mondo. Questo studio può – come vedremo – anche essere letto con sobrietà, e, in ogni modo, uno dei due autori ha appena scritto un libro per chiarire i contorni della vicenda: Carl Benedikt Frey, “The Technology Trap - Capital, Labor, and Power in the Age of Automation” (Princeton University Press, 2019).

Affermare che la metà dei lavoratori può perdere la propria occupazione per effetto del progresso tecnologico non implica che la disoccupazione sarà pari alla metà della forza lavoro. Infatti, nello studio del 2013, si misurano i lavori a rischio, ma non si contano i lavori nuovi che possono sorgere. I lavori nuovi come si possono essere stimare? Chi avrebbe potuto stimare quanti lavoratori avrebbe occupato la produzione e la distribuzione di lavatrici e quanti nuovi lavori avrebbero potuto essere svolti dalle lavandaie finalmente liberate da un lavoro umile? Non solo, nello studio del 2013 non si teneva conto della reazione di chi teme di perdere la propria occupazione e quindi di chi prova a fermare la diffusione delle nuove tecnologie attraverso il potere politico.

Perciò i nodi sono. Primo: non sappiamo quali nuovi lavori sorgeranno, ma sappiamo che in passato i nuovi lavori sono – dopo qualche tempo – sorti e hanno occupato chi aveva perso il lavoro. Secondo: non sappiamo come reagirà chi ha perso o teme di perdere il lavoro, se ne svolge uno poco qualificato, soprattutto se il progresso tecnico richiederà delle competenze crescenti. Il disoccupato si rivolgerà al potere politico oppure “lascerà fare” all’economia?

Per chiarire. La riproducibilità tecnica – in origine grammofoni e dischi che consentivano di trasmettere la musica – permette a chiunque stia fuori dalle città con i teatri famosi di ascoltare i musicisti maggiori stando comodamente seduto a casa. Non si ha più ragione, come in passato, di ascoltare, per mancanza di alternative, solo i musicisti minori, quelli che giravano per la provincia. Si hanno così tre fenomeni: i musicisti maggiori hanno dei redditi molto alti, perché incassano i diritti su milioni di copie; ai musicisti minori restano i matrimoni e le feste di paese; il consumatore ascolta la musica degli artisti maggiori come non avrebbe mai potuto, tenendo conto dei costi. Messo in questi termini il mondo sembra senza frizioni con tutti che sono contenti: vincono i musicisti migliori e i consumatori, con i musicisti peggiori che trovano altri lavori. Ma non è detto. I musicisti minori potrebbero, infatti, non accettare la propria emarginazione. Il Luddismo è in questi casi evocato come l’emblema della rivolta contro le nuove tecnologie. Nella fattispecie i luddisti distruggevano i telai automatici che, a cavallo del XIX secolo, annullavano il fabbisogno di manodopera qualificata. I Luddisti non erano contrari alle macchine, ma alle macchine che erano all’origine della manodopera qualificata in esubero. Il fenomeno recente di Uber ricorda il fenomeno antico del Luddismo. I tassisti non sono contro le automobili, ma contro un uso delle stesse che, se portato avanti, riduce il numero di conducenti con licenza, che quindi, come nel Luddismo, annulla il fabbisogno di manodopera qualificata. La quale ultima è tale per effetto di un’organizzazione, di una gilda.

Oggigiorno chi si trova ad essere o che sta diventando disoccupato può contare o sperare che il potere politico lo protegga. Il che può avvenire in due modi. Frenando l’innovazione, oppure fornendo un “reddito di cittadinanza” a chi si trova messo da parte dal progresso tecnologico. Nel primo caso si premia il presente, nel secondo, riducendo la frizione che ferma o rallenta l’adozione di nuove tecnologie, si premia il futuro.

Che i problemi sollevati con lo studio del 2013 e poi chiariti con il libro del 2019 sull’impatto della tecnologia siano sia grande rilevanza pratica lo si vede anche da quanto sta accadendo negli Stati Uniti e che ha portato al contenzioso con la Cina. Abbiamo avuto sull’occupazione americana e sull’arena politica oltre all’impatto delle tecnologie di origine domestica anche quello di origine internazionale.

Il primo vantaggio del libero commercio è la specializzazione, ognuno fa quel che sa fare meglio. Il secondo vantaggio del libero commercio sono i mercati allargati e di conseguenza le economie di scala delle imprese che crescono di dimensione. Se gli occupati delle imprese e dei settori eliminati dalla concorrenza non trovano una nuova occupazione in un tempo ragionevole, possono trovarsi in grave difficoltà. E’ il caso degli occupati poco specializzati dei settori a bassa tecnologia, quando arrivano le merci da un paese che ha un vantaggio competitivo sul versante del costo del lavoro. Nei modelli economici dagli anni Quaranta fino agli anni Ottanta si assumeva che i dismessi dei settori meno competitivi sarebbero passati ai settori più competitivi in poco tempo e senza particolari frizioni. Quest’assunzione aveva funzionato fra i paesi sviluppati aperti al libero commercio per i primi decenni del Secondo dopoguerra. Poi è arrivata l’Asia. I vantaggi che i consumatori ottengono grazie ai beni che costano meno, e i vantaggi che le imprese dinamiche ottengono dalla messa in mobilità dei lavoratori delle imprese meno dinamiche, non compensano gli svantaggi che sorgono per le imprese e per gli occupati che subiscono la concorrenza asiatica. Una delle ragioni è la diffusione delle imprese. Questa solitamente non è omogenea su tutto il territorio, ma è concentrata in alcune aree geografiche. Se un’area è molto specializzata e va in crisi, ecco che nella stessa area è difficile trovare lavoro presso le imprese che svolgono un lavoro diverso, perché non ve ne sono e/o ve ne sono ma non a sufficienza. Accade così che il voto di “protesta contro le élite” si concentri proprio in queste aree, come avvenuto negli Stati Uniti con Donald Trump. Il risentimento per questo doppio cambiamento – l’impatto della tecnologia e l’impatto della globalizzazione – si è riversato nella politica, alimentando i fenomeni accomunati sotto l’etichetta di populismo.

Il punto è che i tempi che l’evoluzione della tecnologia e dell’economia globale chiedono per la propria risoluzione sono più lenti di quelli della politica.

Giorgio Arfaras, Centro di documentazione e ricerca Luigi Einaudi di Torino