La questione tedesca. Il motore d'Europa si è affaticato?

Peggiora l’umore delle imprese, grandi aziende in allarme, l’industria rallenta, banche da ripensare. Le doglie della Corporate Deutschland portano la Germania a non considerarsi più eccezionale

All’apparenza è quasi un paradosso: nel giorno in cui la Germania, con la nomina di Ursula von der Leyen, assume la guida dell’Europa politica, emergono nuovi segnali della crisi, o quantomeno della fatica, della locomotiva tedesca, dopo un decennio di straordinari successi del made in Germany, prima potenza mondiale dell’export ma anche così orgogliosa per la sua capacità di tenere i conti in ordine. Al contrario, dagli uffici del Leibniz Zentrum di Mannheim dove sulla base delle risposte di 350 protagonisti dell’economia si elabora l’indice della fiducia, lo Zew, emerge che anche a luglio, come capita da inizio anno, gli umori peggiorano: meno 24,5 l’indice delle aspettative, peggio che a giugno e delle previsioni, già deboli. “Non è in vista alcun miglioramento dei fattori che frenano l’economia” liquida le speranze il direttore Achim Wambach, che guida una squadra di 174 esperti che scrutano gli umori delle aziende che volgono al brutto stabile, come emerge anche dal pesante attacco che, Dieter Kempf, capo della Bdi (la lobby industriale più potente), ha lanciato un mese fa contro il governo, accusato tra l’altro di non aver messo il paese in condizioni di affrontare la sfida digitale (“solo un miliardo per l’intelligenza artificiale” ) e di non aver effettuato gli investimenti necessari per ammodernare le infrastrutture, un effetto collaterale della politica di azzeramento del debito pubblico.

“Avete tradito la fiducia dei tedeschi”, ha accusato rivolto alla cancelliera Angela Merkel che gli ha replicato: “La fiducia l’avete tradita voi industriali con il dieselgate”. Una scena inusuale a Berlino, da sempre celebrata per la capacità di fare squadra. A rendere più amara la pillola, per giunta, contribuisce il parallelo seppur piccolo miglioramento della congiuntura nel resto dell’Eurozona. E’ la conferma che, eccezion fatta per l’Italia, l’economia d’oltre Reno, abituata a essere la prima della classe, fatica a tenere il passo del gruppo.

Infografica di Enrico Cicchetti (clicca sull'immagine per ingrandire)

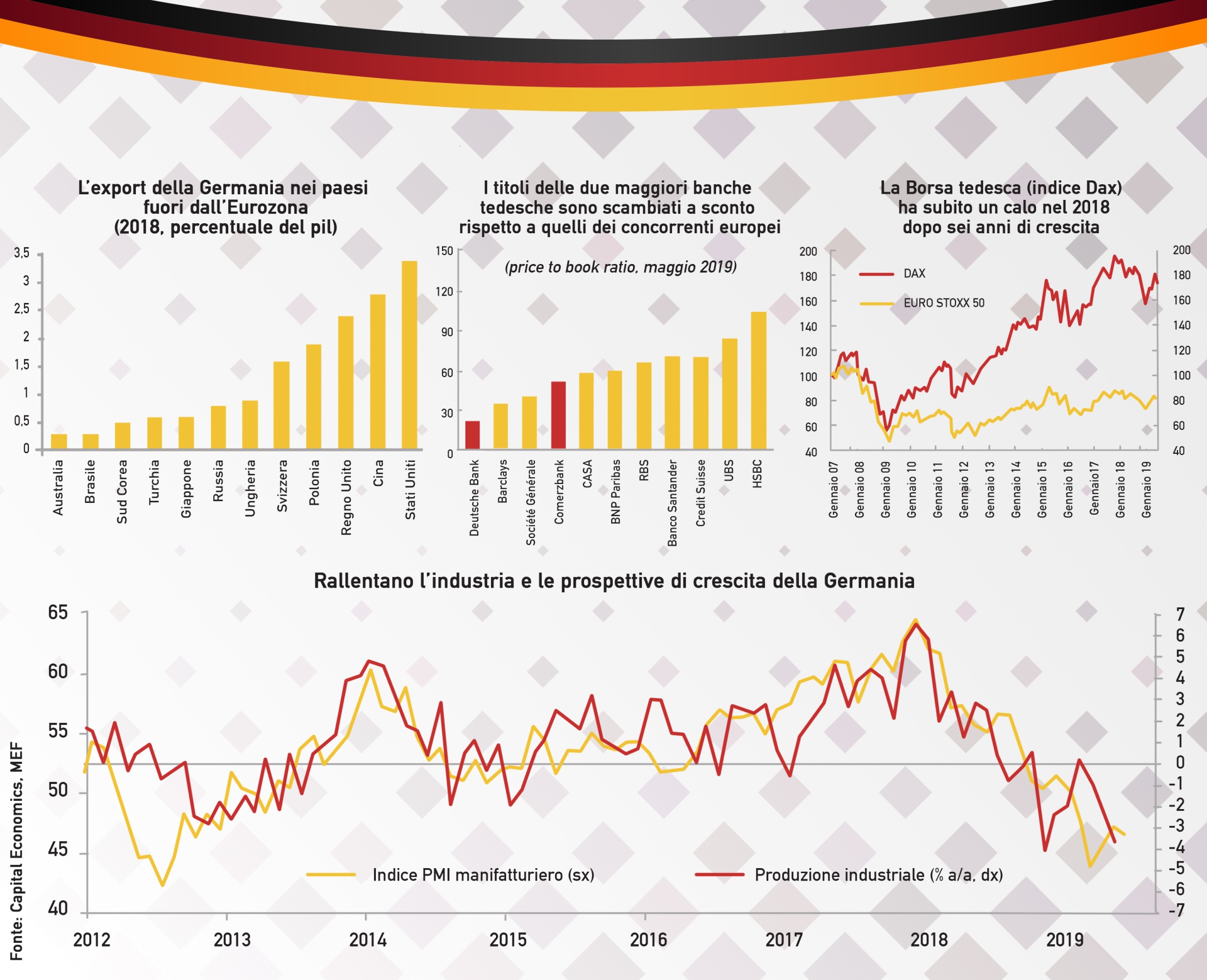

La Bundesbank ha anticipato il calo del prodotto interno lordo nel secondo trimestre accompagnato da una nuova contrazione degli ordinativi all’industria: meno 8,6 per cento su base annua, il calo più massiccio da dieci anni, ovvero dall’ultima recessione che ha investito il paese in coincidenza con la crisi di Lehman. Questa volta, per la verità, le cose sono diverse e meno gravi. A sostenere l’economia, che comunque vanta ancora un segno positivo, ci pensa il mercato interno sorretta dall’andamento del mercato del lavoro, vicino al pieno impiego e alla dinamica positiva dei salari. Ma la caduta della domanda estera, sotto la pressione dei dazi di Donald Trump, più il ritardo accumulato nel digitale ed i segnali di disagio in arrivo sia dalle aziende sia dal cambiamento profondo del quadro politico alla vigilia dell’uscita di scena di Merkel suggeriscono un cambio di passo. Anche perché le statistiche e le cronache economiche raccontano solo in piccola parte lo scoramento che scuote le certezze della classe dirigente. “Ci accusate di avere sottovalutato la complessità della situazione? Avete ragione”. Le parole pronunciate davanti agli azionisti da Carsten Spohr, numero uno di Lufthansa per spiegare le difficoltà della compagnia, possono valere un po’ per tutti. Anche se il manager ha liquidato la questione con un richiamo alla tradizionale efficienza tedesca. “Non dimenticate mai che, alla fine, sappiamo essere affidabili perché siamo noiosi, ma siamo tedeschi”.

Per ora, in attesa di un crescendo wagneriano, l’orchestra suona la caduta degli dei. Una su tre delle aziende quotate nell’indice Dax, il più importante della Borsa di Francoforte, ha dovuto segnalare al mercato un allarme utili (“profit warning”), piuttosto che annunciare un taglio della forza lavoro nell’ambito di una robusta ristrutturazione. E anche chi non ha dovuto prendere nell’immediato misure dolorose, ha dovuto dirottare energie e capitali verso gli studi legali per fronteggiare la valanga di contestazioni, civili e penali, che, da Volkswagen a Deutsche Bank, ha investito le imprese simbolo di un sistema già invidiato e ammirato ma che, avverte Ernst & Young, “dal punto di vista della reputazione sta perdendo molte posizioni”.

Il principale listino tedesco volava alto da tempo ma c’è una sorta di epidemia che incide sull’autostima di una classe dirigente che si sentiva quasi invulnerabile dopo una lunga serie di successi. Al contrario, in questo luglio nero per l’economia regina del Vecchio continente, si moltiplicano i segnali negativi. A partire dall’Auto, croce e delizia della potenza industriale tedesca, che stenta a recuperare la leadership perduta con i guasti provocati dalle inchieste sul diesel in Europa e negli Stati Uniti. La sfida dell’auto elettrica si sta rivelando più costosa e difficile del previsto, al punto che il ceo di Bmw Harald Krüger – l’uomo che doveva traghettare le berline di Monaco nell’elettrico di lusso – ha rassegnato le dimissioni dieci giorni fa, alla vigilia del “profit warning”, il secondo in sole tre settimane, di Daimler. E Volkswagen, dopo aver concluso per la prima volta un accordo per dividere spese e tecnologie con Ford, dovrà comunque tagliare 7 mila posti entro il 2023. Una crisi settoriale, certo, ma che contribuisce ai problemi di Basf, il gigante della chimica, che ha annunciato un brusco taglio degli utili attesi, particolarmente doloroso perché è arrivato giusto un mese dopo stime di segno opposto. Ma soffre anche Sap, il colosso del software, l’ultima grande impresa creata dalla macchina economica tedesca, così come è in gravi ambasce una delle imprese storiche, la Thyssen, per il calo della produzione di acciaio in Europa. E a sottolineare il gap che separa l’economia tedesca, ancor oggi soprattutto manifatturiera, dai Big americani basti dire che Axel Springer, il gruppo leader dell’editoria, ha chiamato Kkr, il gigante americano del private equity, per guidare la sua trasformazione digitale. Ma per illustrare il tramonto delle ambizioni globali della potenza finanziaria tedesca nulla è più efficace della ritirata di Deutsche Bank dalla City londinese e dal mercato americano: oggi la banca del Kaiser, alla vigilia del 150esimo compleanno, vale in Borsa un terzo dell’ italiana Banca Intesa Sanpaolo che non è globalizzata.

Per carità. L’economia tedesca non si esaurisce nei grandi gruppi chimici o dell’Auto. La colonna vertebrale resta il Mittelstand, ovvero le varie forme di piccola e media impresa per lo più a dimensione familiare, l’86 per cento delle aziende private, che garantisce il 53 per certo dei posti di lavoro e il 40 per cento del fatturato globale dell’economia tedesca. Un fenomeno che non pesa più di tanto nelle grandi città-stato, da Amburgo a Brema o la stessa Berlino, le capitali del terziario, dell’energia o, come Francoforte, della finanza. Un modello che resta egemone in Baviera o della Westfalia, popolate da aziende attorno ai 500 dipendenti guidate da un padrone. “Il Mittelstand – spiega Marcel Fratzscher, direttore del think tank Diw e docente all’università Humboldt di Berlino – è stato assieme alla coesione sociale ed al solido welfare la vera forza del modello tedesco. Un patrimonio oggi a rischio per due pericolose illusioni politiche”. Quali? “Primo – scrive Fratzscher sul Financial Times – l’assurda convinzione che non debba essere la Germania a cambiare, bensì gli altri paesi europei che avrebbero bisogno di imitare il suo esempio virtuoso”. Un atteggiamento che ha impedito di allargare i benefici del boom. Un boomerang che si è tradotto in un surplus della bilancia commerciale, con vari effetti negativi: l’espansione degli investimenti esteri a scapito di quelli sul mercato interno, salvo i lavori meno tutelati, causa di profondo disagio. “Secondo – continua lo studioso – l’illusione che la Germania non abbia bisogno dell’Europa e che l’Unione europea dipenda al contrario dalla nostra benevolenza”. Chissà, forse la lezione della crisi, se imparata in fretta, può favorire un bagno d’umiltà. Ci penserà frau Ursula?