(Unsplash foto)

Non si vedono gli unicorni. Tutti i limiti delle invenzioni italiane

Le startup abbondano ma sono poche quelle capaci di produrre brevetti, cioè di sviluppare nuove idee. Serve una cultura d'impresa e capitali di rischio. Il governo prende la strada sbagliata del dirigismo

Sono più di diecimila le startup italiane che sognano di diventare unicorni, aziende avanzate che raggiungono valutazioni miliardarie, ma non basta un’idea innovativa per scalare i mercati o farsi notare dalle grandi compagnie in cerca di affari. La regola vale in generale e ancora di più in Italia, dove gli investimenti in capitale di rischio sono limitati e l’ecosistema in cui si sviluppano le startup è poco efficace, tanto da meritare il ventesimo posto nella classifica con i 28 paesi dell’Unione europea, secondo il 360Entrepreneurial Index. La questione ha appassionato il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, che ha scelto di scommettere sull’intervento pubblico per sostenere l’innovazione, creando grandi aspettative tra gli addetti ai lavori che adesso attendono l’avvio delle misure previste dall’ultima legge di Bilancio.

Eppure, a guardare i numeri delle imprese che nascono, il contesto italiano si dimostra vitale e dal 2012, quando è stata introdotta la normativa organica di riferimento, sono stati fatti grandi progressi. Nei primi sette mesi di quest’anno, le startup sono cresciute al ritmo di più di cento al mese e al primo luglio si contavano 10.426 società iscritte alla sezione speciale dedicata del Registro delle Imprese, secondo il report periodico di Mise e InfoCamere: il 3,5 per cento in più di tre mesi fa, con un aumento di capitale sociale (più 3,7 per cento) e di l’incidenza sul totale delle nuove società di capitali (2,88 per cento, contro il 2,82 di tre mesi fa). Nel complesso, in questo perimetro industriale che produce valore per poco più di 817 milioni, hanno trovato occupazione circa 60 mila persone, tra soci (46.565) e dipendenti (14.371), anche se più della metà delle startup non produce utili (55 per cento) e in media il loro valore produttivo non supera i 150 mila euro. In questi sette anni, si è consolidata una mappa geografica che vede in Lombardia la concentrazione maggiore di imprese innovative (25,5 per cento del totale) seguita a distanza dal Lazio (11,1 per cento) e dall’Emilia-Romagna (8,7 per cento). Nel 73,1 per cento dei casi, sviluppare servizi per le imprese è l’attività che le startup italiane preferiscono, dedicandosi alla produzione di software, alla consulenza informatica e all’attività di ricerca e sviluppo. Più bassa è la percentuale di chi sceglie il manifatturiero (18,1 per cento), che resta il secondo settore di riferimento tra produzione di macchinari, prodotti elettronici ed energetici, e il commercio (3,5 per cento).

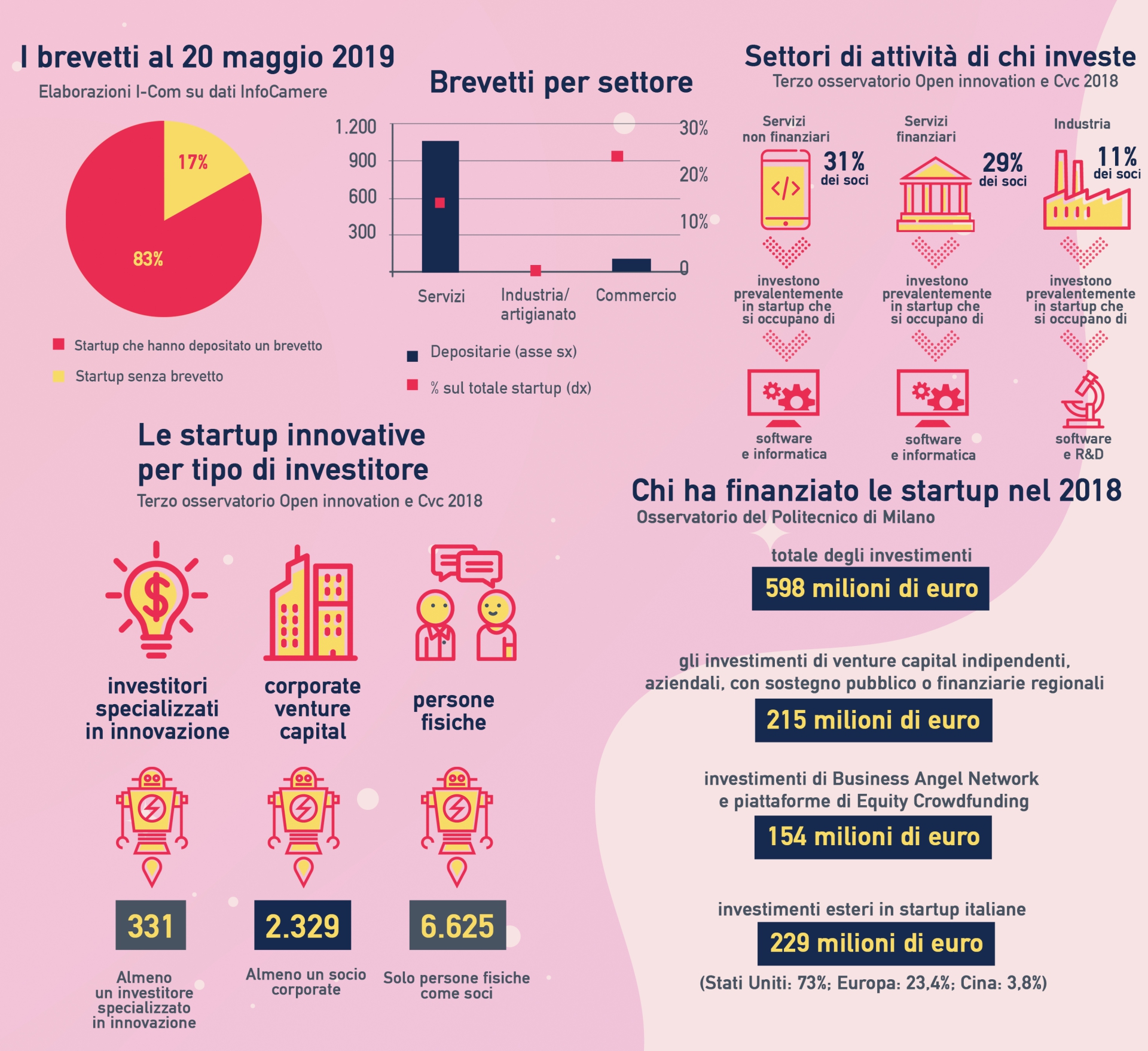

Uno degli indicatori che svela la reale capacità di queste imprese di innovare è la loro attività brevettuale. Secondo i dati elaborati dall’Osservatorio Innov-E 2019 dell’Istituto per la Competitività (I-Com), solo il 17 per cento delle startup a maggio era in possesso di un brevetto depositato e/o di un software registrato. Si tratta 1.751 imprese, di cui la maggior parte (1.060) lavora nel settore dei servizi informatici e aziendali. Ma il settore industriale è quello più innovativo con una incidenza del 31 per cento dei brevetti depositati. “L’iscrizione al registro speciale per le startup innovative dipende dal possesso di alcuni criteri – dice al Foglio Stefano Da Empoli, economista e presidente di I-Com – ma questi non garantiscono che a essere portate avanti siano solo idee disruptive. Certo è che anche i progetti più validi, quelli che altrove avrebbero delle possibilità, in Italia scontano limiti sistemici. Le nostre startup restano per la gran parte piccole, con pochi dipendenti e un fatturato limitato, anche dopo diversi anni di attività. Rispetto a quello che succede in altri paesi, qui si ha più difficoltà a reperire fondi e investimenti”.

Anche in questo senso, tuttavia, la tendenza è in crescita. L'Italia è ancora distante dall’attivismo finanziario degli altri paesi europei, ma l’anno scorso ha raggiunto il suo picco di investimenti in innovazione. Tutte le stime sono più o meno concordi. Quelle dell’Osservatorio startup del Politecnico di Milano parlano di una crescita dell’81 per cento rispetto al 2017, per un totale di 598 milioni di euro raccolti. Dentro ci sono tutte le fonti di finanziamento a cui oggi una giovane impresa può rivolgersi: fondi di venture capital indipendenti, fondi corporate e governativi, piattaforme di crowdfunding e business angel. Molto attivi sono i fondi corporate, che acquisiscono le startup in grado di sviluppare software e tecnologie informatiche di interesse per l’azienda, accrescendo in questo modo la propria componente tecnologica. Secondo il terzo Osservatorio sull’open innovation, l’anno scorso erano più di 2.000 le startup con almeno un’azienda o una banca come socio contro le 331 finanziate da almeno un investitore specializzato in venture capital, ovvero quei fondi che investono in progetti di frontiera.

A sostenere lo sviluppo dell'innovazione italiana, l’anno scorso hanno contribuito anche i capitali esteri, a cui il Polimi riconduce il 38 per cento degli investimenti (229 milioni di euro). Il primo paese sono gli Stati Uniti (73 per cento della quota estera), poi l’Europa (23 per cento) e infine la Cina (quasi il 4 per cento). Il fondo italiano per l’innovazione, che dovrebbe essere pronto a settembre e valere fino a un miliardo di liquidità, è stato pensato anche per “difendere l’interesse nazionale contrastando la costante cessione e dispersione di talenti – si legge in un documento del Mise – che nella migliore delle ipotesi vengono svenduti all’estero”.

Infografica di Enrico Cicchetti (clicca sull'immagine per ingrandirla)

Luigi Capello, amministratore delegato di LVenture Group, tra i più importanti fondi italiani di investimento a rischio con un portafogli di 60 startup, dice che “la crescita organica degli investimenti in venture capital è molto limitata”. “Se effettivamente realizzate – aggiunge – le misure previste in manovra possono essere estremamente efficaci: perché il sistema venture funzioni è infatti importante creare nuovi fondi e rafforzare gli esistenti. Uno stimolo pubblico al mercato può andare in questa direzione, attrarre nuovi capitali e offrire opportunità maggiori per le startup”. Il momento di incertezza, tuttavia, pesa anche sulla nascita di nuovi fondi. Nei primi sei mesi dell’anno, secondo i dati dell’Osservatorio Venture Capital Monitor di Liuc Business School, sono state realizzate 48 operazioni per un totale di 278 milioni di euro, 26 milioni di euro in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Si capisce che l’impegno del governo di mettere in circolo un miliardo di liquidità potrebbe l’idea più disruptive mai avuta in Italia, con quali risultati si vedrà.

Un contributo lo daranno i risparmi che i privati impegnano nei piani individuali (Pir), con una quota obbligatoria da investire in capitali di rischio pari al 3,5 per cento. Un’altra dovrebbe essere recuperata con incentivi fiscali sugli investimenti, con un’aliquota unica al 30 per cento. Le previsioni iniziali erano più ambiziose e puntavano a un’esenzione del 40 per cento, ma l’importo è poi cambiato in sede di decreto attuativo. Tutti gli altri pezzi del piano devono ancora essere formalizzati, come l’obbligo per le partecipate pubbliche di investire il 10 per cento degli utili in venture capital e altri tipi di esenzioni fiscali destinate ad altri soggetti. L’aspetto più rilevante è però l’impegno dello stato a investire “in maniera diretta o indiretta” 90 milioni nei prossimi tre anni e 15 nel triennio successivo, cifre che si sommano al fondo biennale di 15 milioni dedicato allo sviluppo di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things. Buone intenzioni che, per un mercato appena in espansione, potrebbero facilmente trasformarsi in un rischio. “Il problema principale – spiega Carlo Alberto Carnevale Maffè, docente della School of Management dell’Università Bocconi – è che se il governo decidesse di attuare investimenti diretti in un’ottica redistributiva rischierebbe di distorcere il mercato almeno sotto tre punti di vista: quello geografico, laddove è normale che alcune imprese nascano vicino a cluster industriali già insediati, quello temporale, perché i capitali stanziati dovrebbero essere spesi in un determinato tempo, e quello settoriale, perché c’è già un’indicazione nel piano del governo di concentrarsi su alcuni settori. Tutto questo può generare uno spiazzamento per i fondi di professione e inflazionare il mercato”.

Sostenere lo sviluppo con investimenti pubblici (anche via decontribuzione) è una scelta che hanno preso in passato già altri paesi, come Francia e Stati Uniti, che hanno però contesti economici e industriali completamente diversi e molti anni di vantaggio. Oggi la leva finanziaria non è l’unico modo per offrire opportunità alle startup. “Rendere contendibile la domanda di servizi pubblici e privati è un’altra opportunità, ma non è stata nemmeno presa in considerazione – continua Maffè – Liberalizzare i settori ancora chiusi significa porre le condizioni per una penetrazione nel mercato dei prodotti sviluppati dalle startup. Aumentare le possibilità di business è l’unico modo per attrarre capitali, soprattutto in un sistema, come quello italiano, con una settorialità degli investimenti molto elevata a sfavore dei capitali intangibili”. Tutto dipenderà dalle modalità con cui il governo deciderà di trasformare il suo piano in investimenti, ma gli indizi dirigisti seminati fino a ora indicano la strada. Una strada dove, per ora, non si vedono gli unicorni.