foto LaPresse

La scissione del mondo

Apertura contro chiusura è il conflitto del momento, ovunque. Eppure, la via del benessere passa per la disponibilità di un paese ad accogliere: persone, capitali, merci, servizi. Elogio della globalizzazione, nemica dei populismi e della paura degli altri. Appunti per l’Italia

La globalizzazione unisce ciò che la politica divide. Ci sono molte e ovvie e sostanziali differenze tra le principali forze politiche italiane. Ma le distanze si accorciano quando si parla dell’integrazione delle economie mondiali. Da un lato ci sono quelli che pensano che essa sia un “male necessario” da “gestire”. Dall’altro, coloro che la ritengono un male-e-basta e che dunque vada “fermata”. Almeno per quanto riguarda la politica economica, sembra che le apparenti lacerazioni del mondo politico italiano riguardino più questioni di opportunità (votare subito o votare dopo?) o di posizionamento (Europa no oppure Europa sì ma non così?) che fratture di merito. Infatti, i partiti maggiori – dalla Lega al Movimento 5 stelle, dal Partito democratico a quel che resta di Forza Italia – sembrano tutti convinti che il legno storto del libero scambio possa essere raddrizzato con l’intervento pubblico (naturalmente concepito a propria immagine e somiglianza). Se questo è vero, esiste nel nostro panorama politico un vuoto da riempire: manca il partito della globalizzazione. Un’assenza tanto più perniciosa, quanto più si avvicina la prossima scadenza elettorale.

Dietro al consenso anti globalizzazione c’è forse una qualche versione rudimentale dell’idea hobbesiana secondo cui gli uomini, in assenza di un Leviatano che li metta in riga, vivrebbero una vita “solitary, poor, nasty, brutish, and short”. Tale racconto si alimenta di alcune figure retoriche: la personificazione della globalizzazione, come se fosse l’esito di decisioni consapevoli da parte di qualcuno; una visione antiquata e ingenua del funzionamento del sistema economico; la mancata percezione di quanto sia profondo ed esteso il cambio tecnologico. Ma, alla base di tutto, c’è un nucleo che si può riassumere così: gli “altri” sono una minaccia per “noi”. Mettono a repentaglio la nostra fetta della torta e il nostro modo di cucinarla. Pertanto, il primo passo è quello di serrare i chiavistelli: non a caso, chi demonizza la globalizzazione (cioè i prodotti degli altri) vuole di norma anche chiudere i porti (cioè lasciar fuori gli altri in carne in ossa).

Il pregiudizio che la diversità – di prodotti e persone – rappresenti una fonte di problemi e non l’origine della prosperità. Le nazioni falliscono quando perdono la capacità di essere inclusive. Il rapporto con gli altri ci rende più ricchi

Questo articolo si concentra sulla globalizzazione, ma il ragionamento può estendersi anche alle migrazioni. Come spiega Alberto Mingardi nella Verità, vi prego, sul neoliberismo, proprio perché la libertà umana si sostanzia nel diritto degli individui di scambiare, essa presuppone anche il loro diritto di spostarsi. Entrambe le cose hanno effetti economici dimostrabilmente positivi. Ambedue vengono avversate nel nome di un pregiudizio nazionalista in senso lato: che la diversità – di prodotti e persone – rappresenti una fonte di problemi e non l’origine della prosperità.

Cercherò dunque di svolgere tre argomenti: i) non c’è motivo di avere paura degli altri; ii) la globalizzazione non è frutto di alcun complotto o piano, e come tale non può (né dovrebbe) essere “governata” o “fermata”; iii) ciò non significa che l’Italia non abbia dei problemi o dei nemici, ma in questo caso – in senso molto letterale – gli altri siamo noi.

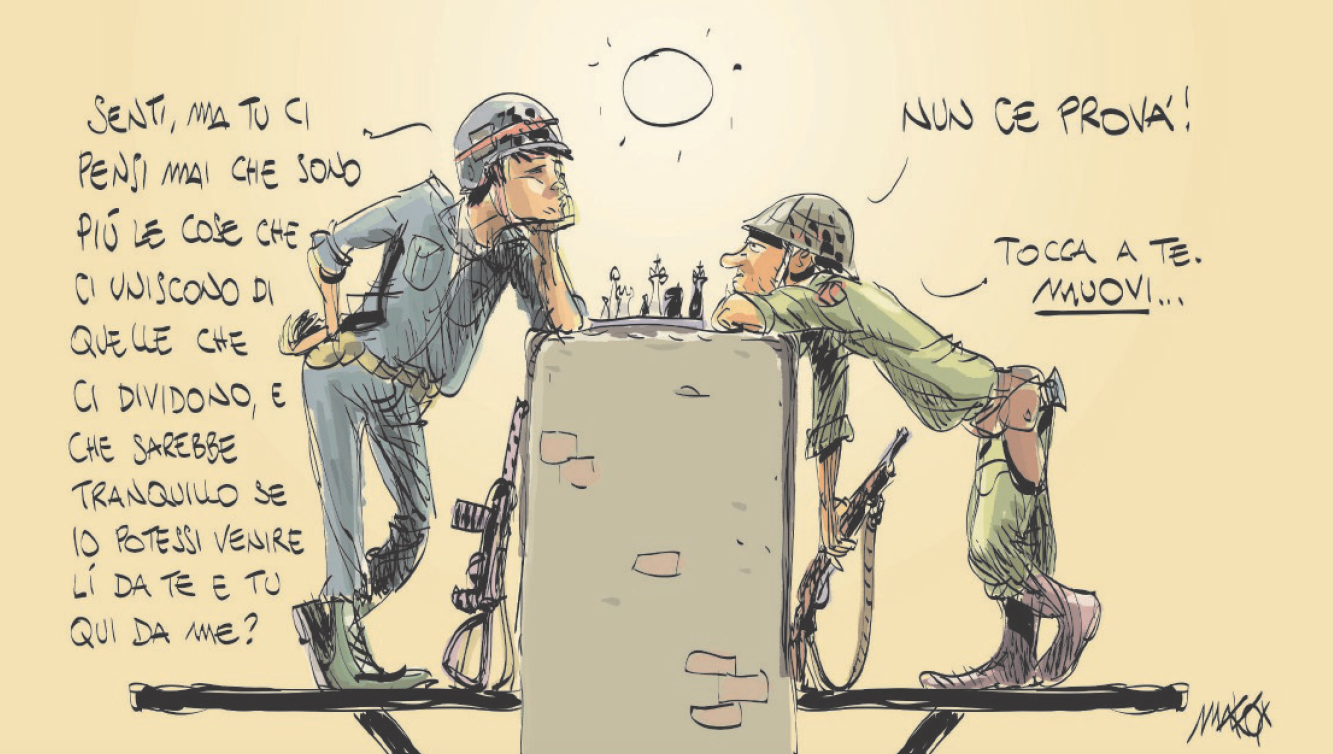

Illustrazione di Makkox

Il nuovo Colosso

Nella lapide alla base della Statua della Libertà è inciso il sonetto “The New Colossus”, composto da Emma Lazarus nel 1883 per contribuire a finanziarne la realizzazione. I suoi versi sono un messaggio di benvenuto alle navi in arrivo alla baia di Manhattan: “A me date / i vostri stanchi, i vostri poveri, / le vostre masse infreddolite desiderose di respirare liberi, / i rifiuti miserabili delle vostre spiagge affollate”. Sembrano parole lontane, se lette in un periodo storico dove la metafora politica più frequente è quella del “muro”. Eppure, la via del benessere passa proprio per la disponibilità di un paese ad accogliere – persone, capitali, merci, servizi. Ormai anche la letteratura economica ha identificato la qualità delle istituzioni come uno degli elementi determinanti per la crescita. Nel linguaggio di Daron Acemoglu e James Robinson, le nazioni falliscono quando perdono la capacità di essere inclusive. Il rapporto con gli altri ci rende più ricchi, perché dagli altri possiamo imparare ed è imparando che possiamo crescere.

E’ una semplificazione da giardino dell’Eden? Davvero viviamo in un mondo irenico e pacifico, e non invece nella giungla di Hobbes, dove gli esseri umani tirano a fregarsi gli uni gli altri? Ovviamente, sostenere che gli uomini siano angelici sarebbe una sciocchezza. Il continuo accumularsi di evidenze dalla ricerca dei sociologi, degli psicologi comportamentali e dei neuroscienziati ci fornisce però spunti interessanti sulle reali determinanti del comportamento umano. Ha fatto molto discutere la pubblicazione su Science dei risultati di uno studio comportamentale condotto da quattro economisti, Alain Cohn, Michel André Maréchal, David Tannenbaum e Christian Lukas Zünd. Gli autori hanno finto di smarrire circa 17.000 portafogli in 355 città di 40 paesi: hanno scoperto che la probabilità che di restituzione era tanto maggiore, quanto più alta era la somma di denaro al loro interno. Inoltre, i portafogli che oltre ai soldi contenevano una chiave sono stati restituiti in proporzione maggiore rispetto a quelli che avevano solo denaro.

Come si giustifica questo esito apparentemente controintuitivo? Secondo gli autori, le persone scelgono principalmente sulla base di quattro moventi, in parte contrastanti: i) il vantaggio economico (quanto ci guadagno a tenermi i soldi?); ii) la quantità di impegno e tempo necessari a rintracciare il proprietario (quanto mi devo sbattere per comportarmi bene?); iii) l’altruismo (quanto ci tengo a sentirmi una brava persona?); iv) l’avversione a percepire se stessi come dei ladri (quanto mi dà fastidio il pensiero di essermi comportato male?). “L’evidenza – ha commentato il filosofo Peter Singer – è che l’altruismo giochi un ruolo nella decisione… Questi risultati sono incoraggianti: è normale sentire la gente lamentarsi che viviamo in un’epoca in cui prevale l’egoismo, i valori morali sono scomparsi e la maggior parte delle persone sarebbero pronte a rubare se avessero la certezza di farla franca. Questo studio offre una solida evidenza che il mondo non è poi così male”.

Se pensiamo che gli altri – quelli esterni alla nostra comunità, paese, religione, colore… – siano potenzialmente malvagi, partiamo dal presupposto che dobbiamo difenderci. “Difendersi” è uno dei verbi con più frequenza associati al termine “globalizzazione” nel discorso pubblico italiano

Alla base del comportamento osservato, soprattutto nelle società più sviluppate e dove è maggiore il capitale sociale, c’è il concetto di reciprocità: ci comportiamo con gli altri come vorremmo che gli altri si comportassero con noi. Tendiamo, cioè, ad agire in modo corretto non solo quando questo produce un vantaggio immediato (per esempio una ricompensa, o l’assenza di una sanzione), ma anche quando tale beneficio non c’è. La ragione può dipendere dall’evoluzione della nostra specie, che si è sviluppata attraverso la socialità e i mutui legami; ma rimanda anche a un senso di giustizia, cioè al fatto che riteniamo che una buona condotta sia desiderabile in sé. In tal senso, l’altruismo documentato in questa e altre indagini non collide col principio dell’auto-interesse che, da Adam Smith in poi, gli economisti hanno assunto quale motore dell’azione umana. Semmai, il self-interest è qualcosa di articolato e complesso, che si allarga a includere non solo l’interesse di breve termine, ma anche la duplice consapevolezza che la nostra vita si proietta più in là e implica una costante interazione con gli altri. Non è che tutti siano dei santi – altrimenti non avremmo bisogno di leggi e istituzioni che incentivano le condotte virtuose e puniscono quelle socialmente pericolose. Ma non è vero neanche che gli altri siano dei diavoli: nella maggior parte della nostra esistenza non siamo “costretti” a comportarci in modo accettabile. Semplicemente, lo facciamo.

Ora, che c’entra tutto questo con la globalizzazione? C’entra sotto un aspetto fondamentale, legato alla percezione del mondo attorno a noi: se pensiamo che gli altri – quelli esterni alla nostra famiglia, clan, comunità, paese, razza, religione, colore… – siano potenzialmente malvagi, allora partiamo dal presupposto che dobbiamo difenderci. “Difendersi” è uno dei verbi più frequentemente associati al termine “globalizzazione” nel discorso pubblico italiano, da Luigi Di Maio a Matteo Salvini passando per i principali esponenti del Pd. A dispetto di alcune scelte contraddittorie compiute quando era al governo, Matteo Renzi è forse l’unico leader politico a non aver mai parlato della globalizzazione come di qualcosa contro cui bisogna reagire: anche il manifesto della sua politica economica, affidato a Luigi Marattin e pubblicato sul Foglio la settimana scorsa, parla la lingua dell’apertura, e rigetta un approccio fatto di chiusura e isolamento. Se dobbiamo difenderci, limitiamo le opportunità di interazione, e investiamo a tale scopo risorse che altrimenti potremmo utilizzare in altri modi potenzialmente più produttivi. Dalla sfiducia verso gli altri intesi come individui alla paura degli altri come gruppo, il passo è breve. Così, non fidandoci degli altri, chiediamo ai nostri rappresentanti di proteggerci, limitando la nostra stessa possibilità di intrattenere rapporti, commerciali e umani, con quelli che non conosciamo e quindi ci spaventano. Il paradosso politico di questo atteggiamento non potrebbe essere più stridente: per timore degli altri, vogliamo che siano posti dei limiti a noi.

La globalizzazione e noi

Cos’è la globalizzazione? Secondo Wikipedia, “è il fenomeno causato dall’intensificazione degli scambi e degli investimenti internazionali su scala mondiale”. Gli storici dell’economia ricostruiscono diverse ondate della globalizzazione. In particolare, in epoca contemporanea si parla di un primo periodo tra il 1870 e lo scoppio della Grande guerra (quella che Vaclav Simil chiama “l’era della sinergia”, in riferimento all’incredibile fertilità con cui vennero poste le basi delle moderne tecnologie). C’è poi una seconda fase della globalizzazione successiva al secondo conflitto mondiale, che ha subito due forti accelerazioni prima negli anni Sessanta e poi negli anni Novanta. Oggi va di moda (ed è facile) farsi beffe di Francis Fukuyama e della sua “profezia” sulla fine della storia, pronunciata sulle macerie del Muro di Berlino. Ma egli aveva ragione su un punto fondamentale, cioè che il sistema capitalistico – il terreno su cui si è sviluppata la globalizzazione – si è dimostrato evolutivamente superiore a ogni altro meccanismo di allocazione dei fattori.

Molti descrivono la globalizzazione alla stregua di un progetto: come se essa fosse meramente, o prevalentemente, il frutto di decisioni consapevoli da parte delle élites occidentali degli ultimi decenni. Facile puntare il dito contro i colpevoli, in carne e ossa (Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Tony Blair, Bill Clinton…) oppure incorporei (da “l’Europa” al “Washington Consensus” fino a “la Cina” e il Bielderberg). Non c’è dubbio che la costruzione di una fitta rete di trattati di libero scambio, e in particolare quelli che sono maturati in contesti multilaterali, abbia contribuito. Ma sarebbe ingenuo ricondurre agli accordi commerciali qualcosa che ha una genesi più antica, più profonda e che semmai la politica, lungi dal liberare, ha cercato di disciplinare (nel bene e nel male). La globalizzazione è figlia del cambio tecnologico. L’innovazione non è solo lo sviluppo di nuova potenza di calcolo, ma spesso nasce da una diversa organizzazione dei fattori della produzione. Più del telefono, di internet, dei computer, la grande invenzione che ha causato il boom degli scambi nel secondo Novecento è il container: l’intuizione sui benefici della standardizzazione dei contenitori per il trasporto intermodale è relativamente recente, risale al 1956 ed ebbe un successo clamoroso nel decennio successivo. Il container fu cruciale nel ridurre i costi di trasporto delle merci e quindi connettere fisicamente dei mercati che, altrimenti, sarebbero rimasti separati. Ancora oggi, oltre il 90 per cento delle merci in peso (corrispondente a circa il 70 per cento in valore) viaggia per mare, ossia su container.

Renzi è forse l’unico leader politico a non aver mai parlato della globalizzazione come di qualcosa contro cui bisogna reagire. Più del telefono, di internet, dei computer, la grande invenzione che ha causato il boom degli scambi nel secondo Novecento è stato il container

Le negoziazioni commerciali hanno creato il contesto giuridico attraverso cui il commercio internazionale si svolge e hanno a loro volta contribuito a ridurre i costi di transazione. Ma sono arrivate dopo e hanno avuto soprattutto la funzione di scrivere delle regole. Non hanno in alcun modo generato il fenomeno. Chi pensa che, impedendo l’adesione della Cina alla Wto nel 2001, le cose sarebbero andate molto diversamente, pecca di ingenuità. Nella misura in cui le cose avrebbero preso una piega diversa, i cambiamenti non ci avrebbero restituito un mondo migliore: il processo di apertura inaugurato da Deng Xiaoping avrebbe rallentato, con un danno potenzialmente enorme non solo per Pechino, ma anche per il resto del mondo, in termini di minore crescita economica e di minore espansione delle libertà civili. (La Cina di oggi, vista dall’Europa del 2019, può apparire un paese del tutto irrispettoso dei diritti dei suoi cittadini: ma, se guardata con gli occhi di un cinese del 1978, sembra quasi un paradiso libertario).

Mettendo i mercati in comunicazione tra di loro, la globalizzazione ha allargato a dismisura lo stock di capitale (fisico e umano) che poteva essere combinato nei diversi processi produttivi. E’ questa possibilità di utilizzare in modo più efficiente capitale e lavoro che ha, infine, stimolato la crescita economica e ulteriore innovazione.

La globalizzazione ha seguito una traiettoria da libro di testo: assieme al cambio tecnologico, ha innescato un colossale processo di riallocazione dei fattori. Grazie alla specializzazione del lavoro, ciascun paese ha visto “vincere” quei settori dell’economia nei quali aveva un vantaggio comparato nei confronti dei propri partner commerciali. Tuttavia, poiché questo accadeva all’interno di una società sempre più complessa, la globalizzazione non si è innestata in un mondo dove ciascun paese commercia con gli altri dei prodotti realizzati attraverso filiere interamente nazionali. Ha semmai favorito l’estensione delle catene del valore ben oltre i confini nazionali, sicché oggi è quasi impossibile dichiarare quale sia la nazionalità di un prodotto. Qualunque bene sufficientemente elaborato ha al proprio interno componenti e lavoro provenienti dai quattro angoli del pianeta. Il miracolo della globalizzazione (che è, in realtà, il miracolo del sistema capitalistico) è quello di consentire il coordinamento tra le azioni, le scelte di consumo, gli investimenti e il lavoro di miliardi di individui in paesi diversi e lontani.

Con quali conseguenze? Tra il 1990 e il 2016, il pil pro capite mondiale (espresso in dollari costanti del 2011 a parità di potere d’acquisto) è cresciuto da circa 9.000 dollari a quasi 16.000. La percentuale di persone in condizioni di povertà estrema è crollata dal 35,9 per cento al 9,9 per cento, mentre la popolazione complessiva passava da 5,3 a 7,3 miliardi di individui: significa che la miseria non è solo calata in termini relativi. In valore assoluto circa 1,2 miliardi di persone se la sono lasciata alle spalle, almeno nella sua versione più nera. Coerentemente, la quota di popolazione sotto-nutrita tra il 2000 e il 2016 è passata dal 14,8 al 10,8 per cento. La risultante di queste forze è stato un calo della disuguaglianza a livello globale: l’indice di Gini (una misura della disparità, in questo caso dei redditi) è sceso, tra il 2003 e il 2013, dal 69 al 63 per cento. La causa prima di questa convergenza sta proprio nell’emersione dei poverissimi, specialmente in India e Cina.

Mentre il resto del mondo diventava più ricco e meno diseguale, la traiettoria italiana si è disaccoppiata da quella europea e occidentale. L’Italia è l’unico tra i paesi industrializzati ad avere ancora un pil pro capite inferiore a quello del 2008. L’unico con una produttività stagnante dalla fine degli anni Novanta

Non esiste, nella storia e nel mondo, un precedente in cui così tante persone siano state sottratte alla disperazione in così poco tempo. Questo fatto viene costantemente ignorato nel dibattito pubblico e, anzi, ogni volta che qualcuno invoca un nuovo ostacolo agli scambi, un dazio commerciale, una norma antidelocalizzazione, è come se – figurativamente e sostanzialmente – questi individui che si affacciano alla modernità fossero ricacciati indietro. “I liberali – hanno scritto Alberto Mingardi e Nicola Rossi – sono rimasti gli unici a preoccuparsi di chi non ha, ovunque egli si trovi”. Ciò non significa che non vi siano distorsioni a cui rimediare o che il realismo politico non imponga di guardare alle cose cum grano salis, per esempio di fronte all’uso aggressivo degli aiuti di Stato da parte di alcuni paesi (Cina in primis). Ma questo fa parte del tentativo di costruire un sistema di regole globali – esattamente l’obiettivo che si era data l’Organizzazione mondiale del commercio, la cui capacità di essere proattiva si è in larga parte esaurita di pari passo alla crisi di legittimazione politica della globalizzazione stessa.

Mentre il mondo in via di sviluppo diventava più prospero, anche le nazioni industrializzate vedevano considerevolmente migliorare il loro tenore di vita (con alcune eccezioni, indovinate quali). Il pil pro capite dell’Unione europea, sempre espresso in dollari del 2011 a parità di potere d’acquisto, è cresciuto da circa 25 a 38 mila euro, negli Stati Uniti da 37 a 56 mila. Questo ci ha consentito, tra l’altro, di prenderci più cura, e non meno, di chi sta peggio. “Dal Rinascimento fino all’inizio del XX secolo – scrive Steven Pinker nel suo Illuminismo adesso – i paesi europei spendevano una media dell’1,5 per cento del loro pil in sussidi ai poveri, in istruzione e altri trasferimenti sociali… le società moderne oggi destinano una fetta consistente della loro ricchezza alla sanità, all’istruzione, alle pensioni e al sostegno al reddito… La spesa sociale oggi assorbe una mediana del 22 per cento del pil”.

Dice: però nel frattempo ci siamo persi il ceto medio. Macché. O, almeno, non del tutto. L’economista Branko Milanovic ha costruito il famoso grafico dell’elefante, secondo cui, tra il 1988 e il 2008, mentre i più poveri (la coda) e i più ricchi (la proboscide) hanno visto crescere il proprio reddito, la borghesia occidentale ha vissuto una lunga fase di stagnazione. Ora, attribuire queste dinamiche alla sola globalizzazione (e non pure al cambio tecnologico e altre dinamiche esogene) è un’ipotesi eroica. Ma, anche al netto di questo, l’elefante va guardato più da vicino. Chi lo ha fatto (Adam Corlett della Resolution Foundation) ha “decostruito” il pachiderma mostrando che la stagnazione del ceto medio (a livello globale) non è un fenomeno generalizzato: ha nome e cognome. In particolare, è riconducibile quasi interamente all’ex Unione Sovietica (per il collasso del sistema industriale dopo la sua dissoluzione) e al Giappone (sotto schiaffo della demografia). Al netto di queste due storie – che sono storie nazionali, peculiari e irripetibili e nulla hanno a che fare con la globalizzazione – il ceto medio è vivo e lotta assieme a noi.

Perfino nei paesi che più hanno visto aumentare le divaricazioni sociali – principalmente il mondo anglosassone – la presunta crisi del ceto medio va letta con attenzione. Infatti, la middle class non ha sperimentato alcun peggioramento materiale. Semplicemente, ha visto allargarsi la distanza coi “ricchi” (che sono diventati più ricchi) e ridursi quella coi “poveri” (che sono diventati meno poveri). Fermo restando che i cambiamenti sociali si espongono a valutazioni articolate, è difficile biasimare un fenomeno il cui risultato è stato quello di migliorare la condizioni della maggior parte dei cittadini, seppure in misura diseguale, e che ci ha dunque restituito un mondo (avremmo detto una volta) Pareto-superiore.

La narrazione sulla fine del ceto medio, quale che sia la sua capacità di catturare aspetti socialmente rilevanti in alcuni contesti, certamente non è adeguata a descrivere l’Italia. Il nostro paese ha sofferto più di altri il combinato disposto (semicit.) tra globalizzazione e cambio tecnologico e ne è stato precipitato in una deriva reazionaria (semicit.). Lo stesso Milanovic ha documentato che, negli anni della crisi (2008-2014), hanno perso reddito tutti i gruppi sociali, ma l’impatto è stato più feroce per i poveri (che hanno lasciato sul terreno circa un quinto del loro reddito) e i ricchi (idem), mentre gli appartenenti ai decili centrali della distribuzione hanno perso “solo” circa il 10 per cento. Una dinamica, dunque, esattamente opposta a quella che ha investito, tra gli altri, America e Gran Bretagna: ciò che dovrebbe metterci in guardia dall’importare argomenti di discussione che sono di estrema importanza là, ma che appaiono poco rilevanti rispetto ai problemi con cui dobbiamo fare i conti qua.

Il dibattito pubblico dovrebbe emanciparsi da quella particolare forma di dissonanza cognitiva che ci spinge a cercare una spiegazione esogena e globale per un fenomeno che è largamente endogeno e nazionale. Infatti, come ha argomentato Alessandro Barbano sul Foglio di Ferragosto, “la sfida al populismo deve iniziare dalla complessità che il populismo vuole ridurre”, e ciò impone logicamente un giudizio articolato e consapevole su fenomeni quali la globalizzazione, l’Europa e il rapporto con le altre culture. E se l’Italia, al pari del Giappone e dell’ex Unione Sovietica, avesse deviato dal percorso della globalizzazione?

L’Italia

Mentre il resto del mondo diventava più ricco e meno diseguale, la traiettoria italiana si è disaccoppiata da quella europea e occidentale. Nel 1990, Italia e Germania avevano un pil pro capite molto simile, attorno a 31 mila dollari del 2011 a parità di potere d’acquisto. Nel 2016, Berlino sfiorava i 46 mila dollari, Roma arrancava attorno a 35 mila.

L’Italia gode di altri primati. E’ l’unico tra i paesi industrializzati ad avere ancora un pil pro capite inferiore a quello del 2008. L’unico con una produttività stagnante dalla fine degli anni Novanta. La diffusione delle tecnologie digitali è tra le più basse d’Europa; siamo in coda alla classifica della spesa pubblica e privata in ricerca e sviluppo; abbiamo tra i più bassi investimenti in venture capital in proporzione al pil (0,01 per cento nel 2016, tra un terzo e un quarto delle economie a noi comparabili). L’Italia è tra i paesi col minore tasso di managerializzazione delle imprese, con la più piccola dimensione media d’impresa, e con la più bassa produttività nelle Pmi. Questi e altri dati (molti si trovano nell’aureo libretto di Claudio Baccianti e Federica Daniele, Il malessere dell’economia italiana) sono coerenti tra di loro e ci dicono una cosa: il declino italiano non dipende da ragioni esterne. Possiamo prendercela con globalizzazione e cambio tecnologico solo in un senso: mentre il mondo cambiava, noi abbiamo fatto di tutto per restare uguali. L’Italia del 2019, nonostante i tentativi di modernizzazione che in modo discontinuo si sono susseguiti dal 1992, è una sorta di anomalia evolutiva, come i dodo, e rischia di fare la stessa fine.

Un ricorso sistematico a tutte le leve dell’intervento pubblico – la regolamentazione, la tassazione, la proprietà pubblica delle imprese – per ostacolare la competizione e frenare globalizzazione e cambio tecnologico. La politica italiana sembra incapace di cogliere le grandi tendenze degli ultimi decenni

La resistenza al cambiamento emerge in modo netto dalle statistiche sulle “imprese zombie”, cioè quelle che, pur essendo incapaci di generare utili, vengono artificialmente mantenute in vita. In un mercato aperto, le attività si spostano nei contesti più adeguati (data la produttività relativa dei fattori della produzione), anche attraverso processi che nel breve termine possono apparire dolorosi come le delocalizzazioni. Un paese proiettato nel futuro non dovrebbe avere come primo obiettivo di politica economica il contrasto delle delocalizzazioni, ma la nascita di nuove imprese; non la difesa di aziende che non ce le fanno, ma l’attrazione di investimenti. Impedire questo processo – con strumenti che vanno dall’erogazione di sussidi all’esercizio della “moral suasion” governativa fino all’organizzazione di strampalate operazioni di salvataggio – equivale a imporre una tassa occulta sull’intera economia. L’Italia sta come sprofondando sotto il peso della sua resistenza al cambiamento. Per buttarla in sineddoche, l’Italia è l’Alitalia di se stessa.

Lo confermano due dati apparentemente estranei l’uno all’altro. Il primo è relativo alle esportazioni: gli unici settori dove il paese mantiene competitività sono quelli manifatturieri a medio-alto contenuto tecnologico, a cui dobbiamo quasi interamente il nostro surplus commerciale. Ora, non può sfuggire a un occhio attento che proprio questi settori si sono trovati più esposti alle conseguenze della globalizzazione e del cambio tecnologico, poiché – a differenza dei servizi – sono stati obbligati a fronteggiare la concorrenza estera, specie all’interno dell’Unione europea. Le imprese hanno dovuto investire e innovare; chi non l’ha fatto, è stato spazzato via, soprattutto negli anni duri della recessione. Oggi sono queste imprese che tengono in piedi il paese: se fosse vera la retorica che vede nella globalizzazione il nostro nemico, dovrebbero essere quelle più in difficoltà, invece vale il contrario. La globalizzazione, nella misura in cui abbiamo accettato la sfida, ci ha salvati; e, nella misura in cui l’abbiamo respinta, ci ha fatti affossare.

Il secondo dato è relativo alla disuguaglianza. L’indice di Gini per i redditi, in Italia, oscilla attorno al 32-33 per cento fin dai primi anni Novanta, dopo un pronunciato calo a partire dagli anni Sessanta. Rispetto al resto dell’Unione europea, abbiamo una disuguaglianza “di mercato” relativamente bassa (indice di un’economia ancora arretrata). Dopo l’effetto redistributivo dello Stato, però, la posizione dell’Italia nel campionato dell’inuguaglianza peggiora, nonostante una pressione fiscale tra le più alte del Vecchio Continente. In altre parole, tassiamo molto ma non sappiamo redistribuire efficacemente. Questo dipende non solo dalle ormai evidenti disfunzionalità del sistema tributario, ma anche dalla scarsa concorrenza che risulta in una società immobile (un tema, questo, che pare totalmente scomparso dal dibattito politico). Cioè, paghiamo pegno al sistematico ricorso a tutte le leve dell’intervento pubblico – la regolamentazione, la tassazione, la proprietà pubblica delle imprese – per ostacolare la competizione e frenare globalizzazione e cambio tecnologico. La nostra politica economica, con poche eccezioni, sembra orientata fin dagli anni Settanta al sistematico tentativo di impedire quella distruzione creatrice che è la manifestazione concreta del progresso economico e sociale (“progresso” è un altro termine politicamente orfano). Più che alla letteratura sulla disuguaglianza, i nostri leader politici dovrebbero insomma dedicarsi a quella sulla crescita: per esempio ai lavori di Paul Romer sulla crescita endogena, o a quelli di Douglass North sul dinamismo, i quali spiegano come un paese possa stimolare innovazione e sviluppo. Oppure uccidere se stesso auto-escludendosi dal resto del mondo.

La politica italiana, insomma, sembra incapace di cogliere le grandi tendenze che hanno segnato la storia economica e sociale del mondo negli ultimi decenni. E’ questo che determina un crescente disallineamento tra il nostro paese e gli altri. Se è vero – lo ha scritto Alessandro Maran sul Foglio – che il populismo coincide col rifiuto della globalizzazione e il sospetto verso la società aperta, allora il nostro panorama politico offre una ampia varietà di “diversamente populisti”. Dietro tale atteggiamento, c’è una grande pigrizia intellettuale. La fuga dalla complessità prende spesso le sembianze del vittimismo: crediamo di essere più bravi degli altri, e siamo arrabbiati col mondo che non lo capisce. Mettendo il naso oltre i confini, non scorgiamo opportunità ma minacce, non partner ma nemici. Lo si vede perfino nelle piccole cose: se la maggior parte degli indici di competitività e libertà economica assegnano all’Italia scarsi risultati, il tic pavloviano sovranista ci porta a elaborare un nuovo indice dove il nostro paese ottiene punteggi migliori (citofonare Ambrosetti); se le imprese delocalizzano o aprono stabilimenti all’estero, accusiamo gli altri paesi di concorrenza fiscale sleale; se settecentosessantadue miliardi di euro di spesa pubblica al netto degli interessi ci sembran pochi, ce la prendiamo coi tedeschi cattivi, gli speculatori malvagi e i burocrati di Bruxelles. Ciò suscita i facili applausi dei policy-maker, istantaneamente sgravati di responsabilità passate e fatiche future. Lamentarci della cattiveria degli altri è molto più rassicurante che riconoscere i nostri ritardi. Inoltre, è funzionale alla ricerca di un consenso di breve termine. “Quale grande causa è mai stata combattuta nel nome del consenso?”, si chiedeva Margaret Thatcher. Se i politici italiani vivono di tattica e difettano di convinzioni, se fanno appello alla pancia dell’elettorato e trascurano cuore e cervello, allora si capisce che il file rouge dell’offerta politica diventa la diffidenza verso gli altri (che è un’ulteriore possibile definizione di populismo). Ciò produce una pericolosa illusione ottica: lo sforzo di tenere la globalizzazione fuori dalla porta di casa si rovescia nella sua nemesi, cioè spinge l’Italia fuori dal mondo. Serve qualcuno che lo dica.

In uno dei suoi romanzi più politici, Jingo, Terry Pratchett affida al Capitano Vimes questa riflessione: “Era tanto più facile dare la colpa a Loro. Era tristemente deprimente pensare che Loro fossero Noi. Se sono Loro, allora nulla è colpa di nessuno. Se siamo Noi, che ne è di Me? Dopo tutto, Io sono uno di Noi. Devo esserlo. Non ho mai pensato a me stesso come a uno di Loro. Nessuno pensa mai a se stesso come uno di Loro. Noi siamo sempre stati uno di Noi. Sono Loro che fanno le cose cattive”.