Un C-130 israeliano lancia alcuni flare per ingannare la contraerea nemica durante un’esercitazione nel dicembre 2017 (foto Reuters)

L'atomica e i bunker siriani

Che cosa lega indissolubilmente l’accordo con l’Iran che rischia di scadere tra nove giorni, la campagna segreta di bombardamenti di Israele e la guerra a Damasco

Al confronto armato tra Israele e Iran in territorio siriano sta succedendo quello che è già successo, misteriosamente, alla guerra chimica. Vediamo meglio. In questi anni all’opinione pubblica è arrivata notizia soltanto di tre grandi attacchi con armi chimiche in Siria, nell’agosto 2013, nell’aprile 2017 e nell’aprile 2018. In realtà qualsiasi esperto può confermare che gli attacchi con armi chimiche sono stati un metodo di guerra così comune e usato con tale frequenza che se ne contano decine – e sono citati nelle indagini delle Nazioni Unite e nei rapporti delle organizzazioni mediche internazionali – tanto che quando si dice “attacco chimico a Duma” si dovrebbe specificare a quale ondata di attacchi ci si riferisce: il ciclo di attacchi con barili bomba al cloro dell’inverno 2013? Oppure della primavera 2014? Quello di metà 2016? Oppure quello dell’inverno 2017-2018? E all’interno di questo ciclo di attacchi, quale attacco in particolare? Ecco, la stessa cosa capita alle operazioni militari israeliane in Siria per attaccare obiettivi iraniani. E’ una campagna di guerra permanente che va avanti dal gennaio 2013, ma siccome se ne parla molto poco e il governo di Israele rifiuta di commentare e quello dell’Iran di ammettere le perdite, allora tutto scivola via nella disattenzione del grande pubblico. L’anno scorso il conteggio non ufficiale dei bombardamenti israeliani in Siria era arrivato a “più di cento”, circa uno ogni diciotto giorni secondo un conteggio del Foglio, e poi a partire da settembre 2017 c’è stata un’intensificazione ulteriore, sempre senza annunci e senza spiegazioni ufficiali.

Prima i raid israeliani prendevano di mira nel 95 per cento dei casi (fonte: Amos Yadlin, ex direttore dell’intelligence militare israeliana) i convogli e i depositi temporanei usati dall’Iran per trasferire armi al gruppo libanese Hezbollah. Il traffico funzionava così: le componenti e il materiale arrivavano – e arrivano ancora – nella stiva di aerei civili che atterrano all’aeroporto internazionale di Damasco e che non possono essere colpiti. Da lì sono spostati con giri tortuosi verso le montagne al confine con il Libano e diventano il bersaglio dei bombardamenti, grazie alla sorveglianza dall’alto e a una rete fitta di spie a terra. Il restante 5 per cento di raid aveva per bersaglio alcune persone considerate molto pericolose da Israele, come per esempio era un generale iraniano ucciso nel 2015. Adesso però c’è stato un cambiamento importante. Gli aerei bombardano infrastrutture permanenti e molto più importanti, per ritardare la colonizzazione militare della Siria da parte dell’Iran. Gli israeliani non entrano più nello spazio aereo siriano per colpire i convogli, bensì fanno saltare in aria centri di ricerca, fabbriche di missili e aeroporti militari. Tuttavia questa storia si ostina a non apparire sui radar, almeno fino a quando non ci sarà un evento che di colpo accenderà l’attenzione.

Prendiamo cosa è successo domenica 29 aprile. Durante la giornata le milizie assadiste hanno attaccato tre posizioni dei curdi vicino Deir Ezzor, nella zona dei pozzi di petrolio. Quelle forze curdo–arabe conosciute con la sigla Sdf godono della protezione degli Stati Uniti perché hanno fatto il grosso delle operazioni di combattimento per sradicare lo Stato islamico dalla Siria e quindi è in vigore un meccanismo quasi automatico di soccorso aereo: sono arrivati subito i jet americani a ricacciare indietro l’assalto delle forze fedeli ad Assad. Le bombe hanno fatto ventuno morti, comunque molti meno rispetto alla battaglia nella stessa zona avvenuta nella prima settimana di febbraio quando gli aerei e gli elicotteri americani uccisero “centinaia di uomini”, per stessa ammissione del Pentagono – incluse “decine di contractor russi”. Questa volta è come se non fosse successo nulla. Due settimane prima il mondo intero era stato con il fiato sospeso per un raid missilistico sulla Siria annunciato via Twitter dal presidente americano, Donald Trump, che ha raso al suolo tre obiettivi evacuati in anticipo, non ha ucciso nessuno e ha scatenato milioni di commenti e persino proteste nelle piazze. Domenica non c’è stata la minima reazione. Poco più di tre ore dopo il tramonto, alle dieci e quaranta, aerei israeliani hanno bombardato tre posizioni degli iraniani sempre in Siria. Due vicino Hama e una vicino Aleppo, quindi nel nord del paese. In particolare, secondo fonti del quotidiano israeliano Haaretz, gli aerei hanno distrutto un deposito segreto scavato sotto il monte Taqsis che conteneva duecento missili anti-aereo arrivati dall’Iran e destinati al gruppo libanese Hezbollah. Per colpire quella base sotterranea si dice – ma non c’è una conferma – che gli israeliani abbiano usato le bombe bunker buster (“distruggi bunker”) ricevute dall’America durante l’ultimo mandato di George W. Bush, nel 2007. Sono ordigni progettati per perforare gli strati di terreno, roccia o cemento armato che proteggono un’installazione e poi esplodere all’interno a scoppio ritardato – per fare un esempio non casuale di bersaglio possibile: una base del programma atomico dell’Iran. L’esplosione enorme provocata dal raid israeliano vicino Hama è stata filmata da chilometri di distanza – la palla di fuoco era visibile fin dalle zone ribelli, che hanno festeggiato – e ha fatto scattare i sismografi che hanno registrato un terremoto leggero di magnitudo 2,6 sulla scala Richter e profondità due chilometri. L’encefalogramma globale è però rimasto piatto, i due bombardamenti – prima quello americano e poi quello israeliano – in pratica non hanno creato alcun sussulto.

La notizia che gli israeliani stanno (forse) usando le bombe bunker buster in Siria è significativa. Quegli ordigni erano stati progettati per fermare i piani degli iraniani in Iran, ora sono impiegati contro i piani degli iraniani in Siria. Nel 2015 un ex consigliere del presidente Obama, Dennis Ross, e un ex direttore della Cia scrissero un editoriale sul Washington Post intitolato “Come mettere un po’ di denti all’accordo nucleare con l’Iran” per consigliare al governo americano di fornire agli israeliani l’ultima versione della bomba bunker buster, quella più potente, capace di penetrare anche la base iraniana di Fordo nascosta nel fianco di una montagna. L’idea dell’editoriale era che è necessario dare a Israele qualche capacità di deterrenza contro gli iraniani – meno potente di un’atomica ma più potente di un bombardamento convenzionale per renderli più rispettosi dell’accordo, ma non ci fu alcun seguito.

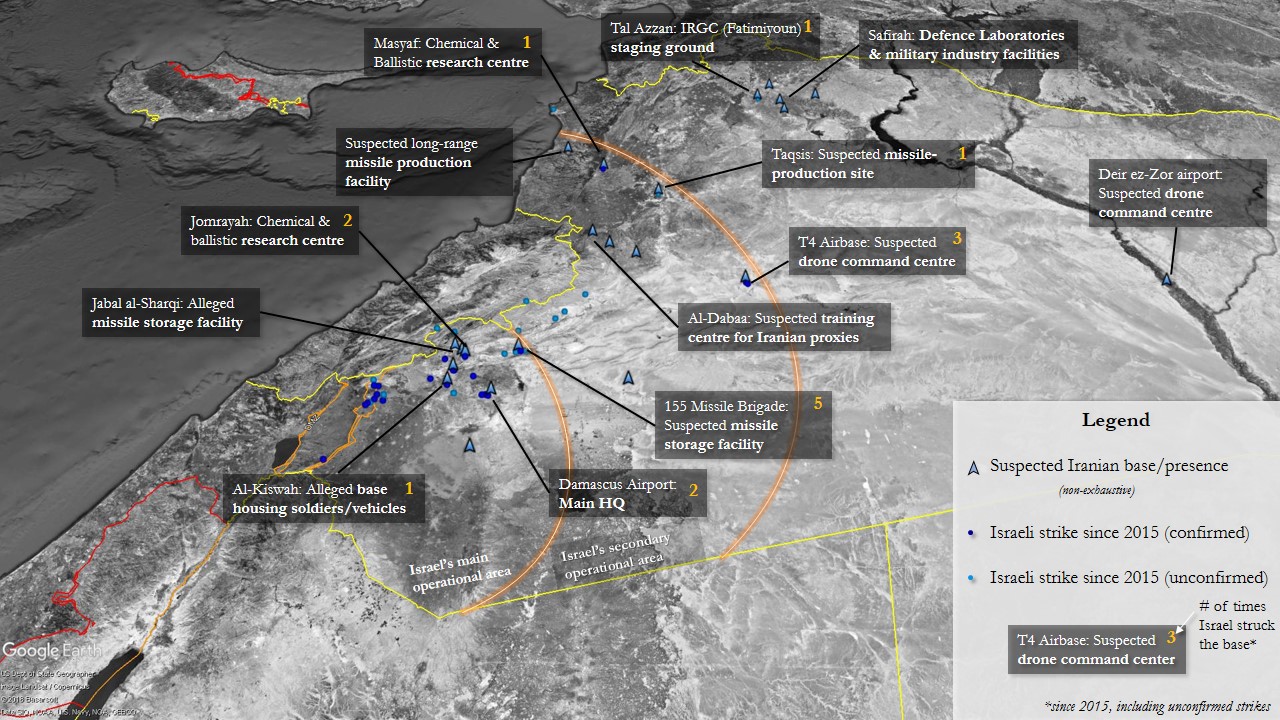

Una mappa che evidenzia i bombardamenti israeliani contro le basi iraniane in Siria (i casi più noti) disegnata da LeBeck International, un’agenzia privata che si occupa di sicurezza e analisi del rischio. Israele non ha mai riconosciuto questi raid, che si sono concentrati molto sull’area della capitale Damasco e poi si sono allargati anche alle altre regioni

Nel frattempo l’Iran continua a perfezionare il suo piano in Siria, che può essere sintetizzato così. Nei prossimi anni Teheran sa che potrebbe esserci un confronto diretto con Israele, che vuole bloccare il programma di ricerca nucleare. La sospensione pattuita nell’accordo del luglio 2015 vale soltanto per quindici anni, se tutto va bene e non andrà bene, poi la situazione torna a essere quella di prima: l’Iran lavora per arrivare alla bomba atomica, Israele tenta di fermare il progetto. Se però gli iraniani riescono a trasformare la Siria in una piattaforma militare da usare contro Israele, allora avranno una formidabile arma di deterrenza. Possono minacciare di colpire le città israeliane con uno sbarramento di missili così fitto da superare qualsiasi contromisura e così accurato da colpire i bersagli più paganti, come per esempio le città, ed evitare di cadere nelle zone deserte. I tempi di volo dalla vicina Siria sarebbero così brevi da rendere il preavviso quasi inutile. L’ultima volta che c’è stata una guerra a nord, nel 2006, Hezbollah ha sparato quattromila missili. Adesso le stime dicono che i missili di Hezbollah sono centocinquantamila e sparsi su un fronte di lancio molto più ampio, non soltanto in Libano ma anche in Siria. Le alture del Golan rischiano di diventare come la linea del trentottesimo parallelo che divide Corea del sud e Corea del nord. Israele sarebbe costretto a pensare molto bene prima di qualsiasi azione contro l’Iran perché vivrebbe, come ha detto dieci giorni fa un generale delle Guardie della rivoluzione, “con la testa nella bocca del drago”. Stare in Siria assicurerà all’Iran una capacità di deterrenza contro Israele prima delle deterrenza definitiva che arriverà con il possesso dell’atomica.

Questo è il contesto in cui il governo americano sta per decidere di uscire o non uscire dal deal atomico. Secondo l’analista Ronen Bergman, che ha parecchie entrature nell’intelligence israeliana, il presidente Donald Trump sta per uscire, come desidera anche il primo ministro Benjamin Netanyahu che lunedì ha fatto una presentazione molto spettacolare e mirata proprio a Washington, che non conteneva informazioni nuove ma ripeteva il concetto chiave, cioè che gli iraniani hanno un programma militare per costruire l’arma atomica. Per ironia della sorte, l’Amministrazione Obama aveva deliberatamente trascurato la crisi in Siria per concentrarsi sul raggiungimento dello storico patto nucleare con l’Iran – del resto prendere posizioni troppo nette sulla Siria avrebbe disturbato i negoziati. Ora l’Amministrazione Trump vuole revocare quel patto e il dossier Siria è ormai collegato in modo inestricabile.

La mummia che fa paura al governo iraniano

La sera di sabato 28 aprile nello stadio Azadi di Teheran, lo stadio più grande dell’Iran, la folla che guarda la partita intona all’unisono uno slogan: “Rehza Shah! Riposa in pace! Rehza Shah! Riposa in pace! Reza Shah…”. Una settimana prima, il 23 aprile, il manovratore di una scavatrice che era al lavoro tra i detriti nel luogo dove un tempo sorgeva la tomba monumentale di Rehza Shah Palhavi ha portato alla luce un cadavere mummificato che gli esperti hanno riconosciuto subito: era il vecchio scià, tornato chissà come in superficie. Un secolo fa Rehza Shah fu il grande modernizzatore del paese con una serie di riforme coraggiose che furono decise in contrapposizione frontale con gli islamisti e infatti quando i rivoluzionari khomeinisti presero il potere nel 1979 distrussero con gusto la sua tomba. Ora la comparsa accidentale del corpo dello scià quasi quarant’anni dopo – e la sua sparizione immediata per ordine delle autorità, che l’hanno fatto portare in un luogo sconosciuto – manda un brivido premonitore in tutto il paese, perché il clima sta cambiando. A partire da gennaio, da quelle proteste che non si sono mai completamente spente anche se fuori dall’Iran siamo distratti da altre notizie, gli iraniani ogni giorno rosicchiano via un piccolo pezzettino della cappa di oppressione che li tiene in soggezione. Può essere una donna che si fa arrestare in strada perché manifesta senza il velo, oppure un gruppo di minatori che sciopera, oppure una scolaresca che canta una canzoncina dissacrante contro gli ayatollah, o, appunto, uno stadio intero che intona uno slogan per Pahlavi – e ogni menzione affettuosa di Pahlavi va letta come una sfida contro il regime attuale. La teocrazia non rischia di crollare, ma il dissenso guadagna spazio e certe volte non c’è possibilità di fermarlo in alcun modo. Cosa potrebbe fare il governo centrale: fare arrestare tutto uno stadio?

Le manifestazioni di piazza a gennaio erano state molto esplicite: gli iraniani sono scontenti perché non riescono nemmeno a far fronte all’aumento del prezzo delle uova mentre il governo a partire dal 2012 spende tra i sei e i quindici miliardi di dollari l’anno (fonte: Bloomberg nel 2015, tutte le stime confermano che in seguito il costo dell’intervento si è alzato) per vincere la guerra civile in Siria a fianco del presidente Bashar el Assad – anche se sarebbe più corretto dire “al posto del presidente Bashar el Assad”. L’Iran sostiene il grosso delle spese del conflitto in Siria come gli Stati Uniti hanno fatto nel decennio scorso in Iraq e come fanno ancora oggi in Afghanistan. Paga i circa ottantamila uomini delle milizie straniere (in maggioranza libanesi, iracheni, afghani e pachistani) che combattono per trecento dollari al mese. Paga una parte dell’equipaggiamento necessario per far funzionare l’esercito siriano e paga le migliaia di soldati iraniani che s’avvicendano in Siria come “consiglieri militari”. Paga il petrolio consumato nelle aree sotto il controllo del governo di Damasco. Paga anche, con una serie di prestiti che non sa quando saranno restituiti, una parte del funzionamento della macchina statale siriana (dagli stipendi degli impiegati ai costi di gestione) e questo aiuta a proiettare davanti al mondo l’immagine di una nazione ancora funzionante a dispetto della catastrofe degli ultimi sette anni. Paga molto e questo spiega perché gli iraniani furiosi scendono in strada a gridare uno slogan patriottico e isolazionista che è la versione farsi dell’America First trumpiano: “Darò la mia vita per l’Iran, non per la Siria, per il Libano o per Gaza”. Fare gli imperialisti costa, l’opinione pubblica si stanca in fretta.

Immaginiamo in questo contesto cosa vuol dire la scadenza dell’ultimatum sul patto nucleare il 12 maggio, fra nove giorni. Se l’America esce dal patto, vuol dire che imporrà di nuovo le sanzioni contro un paese che già adesso sta protestando contro il governo per le condizioni economiche troppo dure. L’ambizione del governo iraniano di sostenere lo sforzo bellico in Siria non potrà continuare allo stesso livello.