A ciascuno la sua colpa. La versione di Francesca Mannocchi

La reporter ci parla dei fronti dell’Isis e dei traffici in Libia e del gran bisogno di severità che sente quando torna in Italia. Tra la guerra e l’asilo

Incontro Francesca Mannocchi a Roma, poco fuori dal Ghetto ebraico. Arrivo in anticipo, e anche lei. È tornata pochi giorni fa dalla Libia. È uscita mezz’ora fa dalla sua estetista. Mi dice subito che tra le prime cose che fa, quando rientra dalle guerre, dalle zone di crisi che visita e racconta, è la manicure. Perché torna sempre con le mani sfasciate.

Domenica, quando ci siamo svegliati con Trump che annunciava, fiero come un gatto, l’uccisione di Al Baghdadi, raccontandone tutti i dettagli, e romanzandone alcuni – “è morto piangendo come un vigliacco” –, Mannocchi ha condiviso su Twitter una parte del suo documentario, “Isis Tomorrow”, in cui un sedicenne le dice che gli americani sanno uccidere gli uomini di Daesh, ma non la loro ideologia. Mi racconta: “Quando ero in Iraq, durante la guerra, ho conosciuto un soldato che mi diceva che non c’era soluzione: i miliziani dell’Isis, compresi i bambini, andavano ammazzati tutti, perché niente li avrebbe mai spostati dalla loro idea. Lo ascoltavo e non riuscivo a essere in disaccordo. Poi ho conosciuto un altro soldato, che mi raccontava di aver visto un tredicenne farsi esplodere: così gli avevano ordinato di fare i suoi superiori non appena avesse visto gli iracheni avvicinarsi. Lui s’era fatto saltare in aria e loro erano scappati. Mi diceva che ogni sera piangeva pensando alla possibilità che suo figlio facesse la stessa fine. Provavo empatia anche per lui. Qualcosa, quindi, mi sfuggiva. Ero partita per l’Iraq con un’idea precisa, pensavo che l’Isis corrispondesse all’immagine del jihadista perfetto, con la cintura esplosiva, la barba, il mito di Al Baghdadi, e non avevo tenuto conto di due cose: i semi lasciati nei bambini e il profondo credo delle donne, che non erano vittime come le avevamo descritte fino ad allora, ma parte attiva nella costruzione del modello Stato Islamico”.

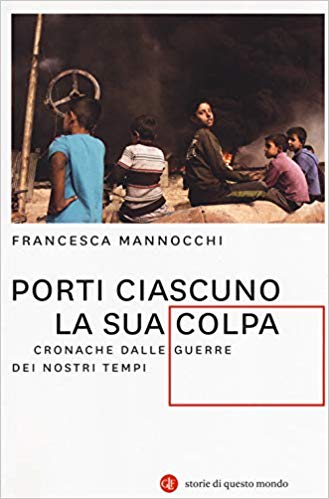

Nel suo ultimo libro, “Porti ciascuno la sua colpa” (Laterza), riporta a un certo punto la testimonianza di Isra, 50 anni, vedova di un miliziano Isis, che le ha detto che le donne di Mosul si sentivano sicure. Che colpa portano quelle donne? “La domanda che mi ha spinta a scrivere il libro è: la colpa è di chi riempie il vuoto o di chi lo lascia?”. Quale vuoto? “Mancano le grandi idee, è questo che rende il nostro tempo così debole. Se porti una grande idea mascherata da violenza, religione, mondo nuovo, hai consegnato a un ragazzino, negli anni in cui vive di grandi cose, una cosa grande. La radice di shahid (martire) è la parola testimone. Quando gli studiosi come Olivier Roy parlano di foreign fighters e si concentrano sull’ingiustizia sociale ed economica, ritenendole i moventi di chi si vota a una causa suicida, raccontano un pezzo piccolo del problema. Escludono il sentimento dei martiri, l’ardore. Fatichiamo, tutti, a comprendere il problema alla radice. Per legittimare questa meccanica, creiamo nemici facili e ci concentriamo nel distruggerli”.

Nel suo ultimo libro, “Porti ciascuno la sua colpa” (Laterza), riporta a un certo punto la testimonianza di Isra, 50 anni, vedova di un miliziano Isis, che le ha detto che le donne di Mosul si sentivano sicure. Che colpa portano quelle donne? “La domanda che mi ha spinta a scrivere il libro è: la colpa è di chi riempie il vuoto o di chi lo lascia?”. Quale vuoto? “Mancano le grandi idee, è questo che rende il nostro tempo così debole. Se porti una grande idea mascherata da violenza, religione, mondo nuovo, hai consegnato a un ragazzino, negli anni in cui vive di grandi cose, una cosa grande. La radice di shahid (martire) è la parola testimone. Quando gli studiosi come Olivier Roy parlano di foreign fighters e si concentrano sull’ingiustizia sociale ed economica, ritenendole i moventi di chi si vota a una causa suicida, raccontano un pezzo piccolo del problema. Escludono il sentimento dei martiri, l’ardore. Fatichiamo, tutti, a comprendere il problema alla radice. Per legittimare questa meccanica, creiamo nemici facili e ci concentriamo nel distruggerli”.

In questo suo ultimo viaggio in Libia, ha intervistato Abdul Rhaman Milad, detto Bija, trafficante di uomini e capo di una unità della Guardia costiera libica, che lo presenta come uno dei migliori dei suoi, il più attivo contro trafficanti e Ong. Nel 2018, compariva nella lista dei sei uomini del clan di Mohamed Koshlaf sanzionati dall’Onu: era la prima volta che le Nazioni Unite imponevano sanzioni internazionali a dei trafficanti di esseri umani. Nel 2017 era in Sicilia, invitato dall’OIM con visto regolare, e stringeva “una cooperazione tra la Guardia costiera libica e quella italiana per riattivare i termini del Memorandum”.

Mannocchi è stata una delle prime a scrivere che “i campi libici”, quelli che chiamiamo “centri di accoglienza”, sono controllati dagli stessi clan che gestiscono il traffico di esseri umani. Mi dice: “Fatichiamo a liberarci dalla cosmesi lessicale che è stata perpetrata a partire dal governo Gentiloni. Non esistono centri di accoglienza, in Libia, ma prigioni: la legge libica, cioè la legge di uno stato che riconosciamo come interlocutore, le chiama così. Perché è quello che sono. Chiamare le cose con il loro nome è fondamentale. È un dovere di coscienza, prima che di onestà”. Degna è la vita di colui che è sveglio, ma ancor di più di chi diventa saggio. È un verso di Battiato che le si adatta bene. “Credo che alla saggezza si arrivi restando attenti, vigili. So delle cose, alcune altre no. Di Venezuela non parlo. Ma le poche cose che so, perché le ho imparate e studiate, sento di poterle inchiodare sotto forma di domande. Specializzarci ed essere severi ma non giudicanti è un esercizio che dovremmo fare tutti”.

La realpolitik libica andrebbe spiegata agli elettori: vuoi il gas per il riscaldamento? Ci toccherà fare accordi con dei criminali

Raccontando la storia di Bija, lei ha scritto che il cuore della questione libica è capire chi comanda cosa, dove sta il confine tra criminalità e ufficialità, chi sono davvero nostri interlocutori. “E non perché si debba poi decidere con chi parlare e con chi no. Per me si deve negoziare con tutti gli attori, anche quelli che non ci piacciono. Però credo che questa operazione di Realpolitik vada esplicitata con l’elettorato. Devi dire ai cittadini: volete che il gas vi arrivi la mattina a casa senza qualcuno che vi manda a fuoco la raffineria? Allora toccherà fare accordi con dei criminali. A noi invece è stato detto che stavamo facendo accordi con la Guardia Costiera libica, e in questo modo abbiamo consentito che quel paese passasse dal business del traffico a quello dell’accoglienza”.

Il 20 ottobre, Mannocchi riesce a entrare nel centro di detenzione di Trik al Sikka, a Tripoli, parla con alcuni dei 300 uomini che sono lì. Indossano gli stessi vestiti di quando sono stati salvati in mare, e non si lavano da allora, mangiano un pezzo di pane al giorno, non possono contattare le famiglie, non possono usare il bagno (ce ne sono cinque, tutti otturati).

Rinnovare il memorandum d’intesa tra il nostro paese e la Libia, il 2 novembre, significherebbe continuare a permettere e finanziare violazioni dei diritti umani: è una posizione di molti. “Io lo dicevo già due anni fa, quando alcuni di quelli che adesso s’indignano erano, sul punto, piuttosto tiepidi, se non proprio silenti”. Bija è un nemico facile? “Certo. È una terza linea del traffico libico, è un cattivo. Lo abbiamo messo al centro dell’agenda delle notizie perché non sappiamo spiegare il contesto: per farlo, dovremmo sederci e ricominciare da Priamo, come diceva un mio prof”. Me lo dica for dummies: “Noi non parliamo mai del sistema, né del dopo. Una volta liberate le tre capitali di Daesh abbiamo smesso di parlare di Daesh, come se il problema fosse risolto. Viviamo di costanti sinusoidali déjà vu, per cui liberiamo una città, sconfiggiamo il fondamentalismo, e rimuoviamo il problema fino all’emergenza successiva. Non ci rendiamo conto che il dopo è il prima del fondamentalismo che verrà”. Noi chi? “Mi riferisco ai giornalisti e agli intellettuali, me compresa”.

La capo bureau del Washington Post a Baghdad ha meno di trent’anni. In Italia non riconoscono competenze ai giovani

Lei che colpa porta? “Sono vittima degli stereotipi e della pigrizia intellettuale, come tutti. Sto imparando a riconoscere il momento in cui un cliché agisce su di me, forzandomi lo sguardo. Una volta sono entrata in una prigione piena di Daesh e ho ottenuto di parlare con il loro capo. M’aspettavo un barbone in uniforme e invece mi si è parato davanti un ventenne con la faccia pulita e tuta Adidas. Mi sono detta che non avrei potuto fare il pezzo: in video non avrebbe funzionato. Eppure, è là che sta Daesh, quello che di Daesh non riusciamo a raccontare”. Che colpe porta il giornalismo? “La fretta e il giudizio. Io non vado in tv a parlare con un sindaco leghista che urla di chiudere i porti e non sa nulla di immigrazione, non posso controbattere in tre minuti per dare una soluzione. Il solo strumento che ho contro il luogo comune è il tempo”.

Per ripartire da Priamo? “Per pulire lo sguardo e trovare una storia che non sia la conferma di quello che immagino. Invece, e non vale soltanto per il giornalismo italiano, tendiamo a portare al caporedattore un pezzo che assecondi la narrazione dominante, la stessa che dovremmo scardinare. Il giornalista non ha tempo di approfondire perché il giornale non ha i soldi per pagargli quel tempo. Una volta, per riuscire a parlare con una sedicenne che avevo incontrato in un campo profughi per famiglie di Daesh ci ho messo un anno. Era imbevuta di ideologia. Aveva già perso due mariti, rifiutava qualsiasi contatto. Le trattative sono durate mesi, ho intervistato prima sua madre, poi le donne che erano in tenda con lei, le ho scritto spesso e alla fine sono riuscita a ottenere una cena. Ha cucinato per me e i miei compagni di viaggio, due uomini, durante l’iftar. Sono entrata in casa sua senza velarmi e ho fumato una sigaretta. Le ho chiesto, per prima cosa, quello che faceva quando aveva sei anni, perché mi interessava capire cosa c’era, di me, in lei e cosa, di lei, in me. Dove potevamo incontrarci, dove stava ciò che ci rendeva prossime”.

C’è un modo giusto e uno sbagliato di raccontare i fatti. Se rileggo o riguardo i pezzi che facevo qualche anno fa brucerei tutto

Lei che bambina è stata? “Una che ha rovinato il Natale a sua cugina. Avevo quattro anni, mio zio entrò in salotto vestito da Santa Claus e io le dissi che era suo padre. Fine della magia”. Intransigente. “Scassacazzi”. Assoluta? “Severa. Se fossi assoluta, crederei che esistano un giusto e uno sbagliato. Invece, esistono soltanto un modo giusto e uno sbagliato di raccontare i fatti. Se rileggo, o riguardo i pezzi che facevo fino a qualche anno fa, brucerei tutto. Lavoravo di corsa per portare a casa una storia e non mi rendevo conto quando rischiavo di diventare la cassa di risonanza delle voci di altri. Succede: bastano un traduttore o un fixer poco fidati per metterti in bocca quello che il ministero della propaganda di un regime vuole far arrivare al resto del mondo. Ora mi concedo il lusso di andare in un posto, restarci finché non trovo una storia e tornare a casa a mani vuote se non c’è. Un lusso che sconto non avendo una cassa previdenziale, un futuro stabile”. Non ha paura? “La paura è figlia di quello che non conosciamo”. Neanche paura di morire? “Chi muore o resta ferito facendo il mio lavoro si fa fregare dalla stanchezza. Si muore quasi sempre per errori stupidi. Comunque no, la morte non mi spaventa, almeno non quanto l’immobilità. Ho scoperto da poco di avere la sclerosi multipla, mi curo, ho 17 lesioni al cervello, mio figlio ha tre anni e quello che temo per lui non è una mamma morta, ma una mamma assente, incapace di pensare, di esserci mentre sta con lui. Se avessi scoperto la malattia prima che nascesse, forse avrei deciso di non avere figli”.

Invece non ha mai pensato di smettere di fare il suo lavoro. “Ero al settimo mese quando partii per Sirte. Andai con Alessio, il mio compagno. Un mortaio colpì l’automobile dalla quale eravamo appena scesi. Fu una leggerezza, non lo rifarei. Quaranta giorni dopo la nascita di Pietro, partii per Mosul. Era iniziata l’offensiva, la mia coscienza mi diceva di andare e andai. Io e Alessio lasciammo Pietro ai miei genitori. Per fare i figli non ci vogliono che i nonni, sa?”. So, e penso a Luciana Castellina, che quando ha fatto novant’anni ha detto: “Ragazze, fate figli”. Quel viaggio a Mosul lo rifarebbe? “Eccome. E al diavolo amiche e colleghe, alcune molto progressiste, che mi dissero che partivo perché ero un’irresponsabile narcisista. Lo facevo perché è il mio lavoro, punto. Mi resi però conto, in quella occasione, che nel nostro paese esistono due tipi di madri: le ossessive e le giudicate. Le ossessive le ho cancellate dalla mia rubrica. Non che prima fossi l’incarnazione della socievolezza, ma diventare madre ha ridotto la mia pazienza. Le mie amiche si contano sulle dita di una mano e nel gruppo WhatsApp delle mamme ho preteso che ci fosse anche Alessio. Da sola non riesco ad avere a che fare con persone che hanno l’ansia delle merendine, né intendo ascoltare le ragioni dei no vax. Quando vedi genitori che si genuflettono, in un ospedale da campo, per far vaccinare i figli, un antivaccinista proprio non puoi ascoltarlo”.

Nella didascalia di una foto con suo figlio su Instagram, ha scritto di avere “la ruga dello sdegno”. Le persone normali, quelle che votano Salvini per sentirsi al sicuro, che leggono giornali che confortano la loro idea di mondo, che non hanno il tempo di studiare il Califfato, l’Europa, Trump e Putin partendo da Priamo, la sdegnano? Che colpa portano? “La disabitudine all’impegno. Credo che con loro tanto la politica quanto il giornalismo debbano essere severi. Dire loro dove sbagliano. Una volta Marco Minniti disse che gli interessava più la sicurezza percepita di quella reale. Per me dovrebbe essere il contrario”. Ma se Salvini è un nemico facile, sono nemici facili anche quelli che lo votano? O è anche per il senso di colpa nei loro confronti che la sua ruga dello sdegno è così profonda? “Sono cresciuta a Prima Porta, una borgata romana di destra. Lì o andavi all’oratorio, o in sezione. Io andavo in sezione. Un giorno, un vecchietto che ci andava a giocare a bocce mi disse che la politica è il prezzo del latte la mattina al bar. La penso ancora come lui. Capisco il voto di chi cerca la soluzione pratica, forse facile, dei problemi. Capisco che il populismo, il sovranismo, l’estrema destra sono arrivati a riempire un vuoto che s’è creato non soltanto perché la politica ha smesso di dare aiuti concreti, ma pure perché ha smesso di creare spazi di aggregazione. Gli stessi vuoti che da noi sono stati riempiti dal populismo, in Iraq sono stati riempiti da Daesh. Parliamo della stessa cosa. Dello stesso mondo. Degli stessi uomini”.

Una poesia che ha condiviso su Instagram dice: “Non si tratta di riempire, si tratta di far parlare il vuoto”. Non la facevo una lettrice di poesie. “Non mancano mai nella mia valigia, quando parto. Per la mia inquietudine ha fatto più la poesia che la psicanalisi”. E l’amore? “Alessio, il mio compagno, viene dai monti. La sua sensibilità non è, come la mia, figlia dell’inquietudine. A un certo punto scegli: o stai con qualcuno che capisce la tua angoscia e la alimenta insieme a te, oppure stai con qualcuno che indipendentemente da quanto comprende di cosa provi, ti resta accanto”.

Sono cresciuta a Prima Porta, una borgata romana di destra. Lì un vecchietto mi disse che la politica è il prezzo del latte al bar

Francesca Mannocchi va a raccontare la guerra dove la fanno e poi torna a casa da suo figlio e lo porta al mare, o al parco, o in campagna - “sa, ci sono le papere”. Se essere una donna la ostacoli, nel suo lavoro, vorrei non chiederglielo ma so che qualcosa da dirmi ce l’ha.

“La capo bureau del Washington Post a Baghdad è Louise Lovelock. Non ha neppure trent’anni. I giornali italiani continuano a mandare sul campo persone più anziane, perché in questo paese fatichiamo a riconoscere la competenza nei giovani. Non dico che si debba rottamare il vecchio cronista, ma che il vecchio cronista possa stare a casa a fare l’analisi di quello che il giovane cronista va a vedere sul campo. Quando ho vinto il Premio Estense di Confindustria ero la sola donna nella quartina e la cosa su cui ho riflettuto non era tanto questa, quanto il fatto che io fossi la sola giornalista eterodossa. Quella vittoria significava per me che si stava cominciando a riconoscere la specializzazione in un tema. Sessisti non ne ho incontrati e sono certa che, se si è competenti, si possa salire su un palco con il rossetto rosso a parlare di centri di detenzione, senza che nessuno batta ciglio”. Crede al caso? “No. Siamo l’effetto di quello che scegliamo e di quello che, scegliendo, lasciamo”. A cosa non rinuncerà mai?

“A fare colazione da sola. Quando sono rimasta incinta ho capito che non avrei mai più avuto la mia solitudine e avrei sempre avuto qualcuno a cui pensare. Quelle due ore che mi ritaglio al mattino le uso per leggere i giornali, studiare l’arabo, studiare tutto”. Studiare tutto è molto ottimista.

“Lo sono. Penso che il male abbia sempre una ragione. La storia, se riannodiamo tutti i fili, ce la mostra sempre”.