Ursula von der Leyen e Margarethe Vestager (LaPresse)

Salvare l'Europa dagli europeisti

Si può rispondere alla minaccia populista con una nuova forma di statalismo europeo? Serve un modello politico più aperto alla concorrenza e meno ostaggio dei vecchi metodi di politica industriale. Perché la sfida con Stati Uniti e Cina si può vincere solo con un nuovo neo liberismo

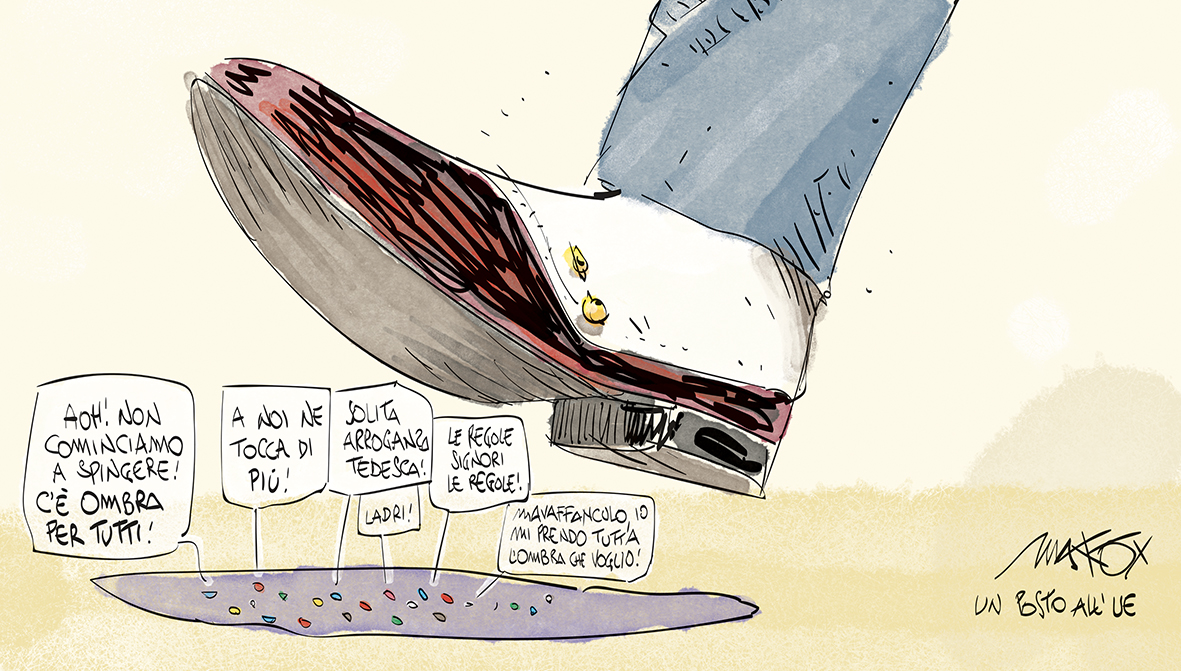

È la fine della politica europea della concorrenza per come la conosciamo? La commissaria europea per la Concorrenza, Margrethe Vestager, da tempo sotto assedio, ha aperto nei giorni scorsi alla revisione delle regole che hanno promosso l’integrazione dei mercati europei. È l’ultimo atto, in ordine di tempo, di un crescendo di dichiarazioni e prese di posizione al riguardo da parte di governi – in particolare quelli francese e tedesco –, ceo di grandi multinazionali, confederazioni d’impresa ed esponenti politici. Dietro il braccio di ferro sulla competition policy c’è però un sommovimento più ampio e profondo. L’avanzare dei populismi (passati dal 10 al 22 per cento nell’arco di un ventennio, secondo il Populism Index elaborato dal think tank svedese Timbro) ha condizionato il dibattito pressoché ovunque. L’elemento comune delle forze che vi si richiamano (sia di destra sia di sinistra) è, infatti, una politica economica fortemente nazionalista che può declinarsi – a seconda del particolare contesto politico, sociale ed economico – in statalismo, protezionismo, sovranismo, unilateralismo, dirigismo, ecc. E ora, la domanda di queste politiche, come un virus, va estendendosi, vuoi per contagio vuoi per reazione, dagli stati membri alle stesse istituzioni europee.

Margrethe Vestager ha aperto alla revisione delle regole che hanno promosso l’integrazione dei mercati europei

Sembrerebbe, a prima vista, un paradosso: le fondamenta dell’Ue sono state gettate all’indomani della Seconda guerra mondiale proprio per sterilizzare quelle pulsioni che avevano condotto il vecchio continente nell’abisso. Eppure i sintomi della malattia ci sono tutti: un lessico politico che sempre più spesso richiama la sovranità (tecnologica, militare, economica), ostentate ambizioni geopolitiche, un frequente ricorso alla retorica dei campioni “europei”, l’appello a preminenti esigenze di politica industriale (a scapito dei consolidati principi di politica della concorrenza), ecc. Per la verità, questa tendenza era già in atto da qualche tempo, ma con l’insediamento della nuova Commissione, guidata da Ursula von der Leyen, il processo ha avuto un’accelerazione.

È inutile negarlo: oggi i politici europei si sentono frustrati. La competizione per la leadership – tecnologica, prima ancora che economica – tra Cina e Stati Uniti vede l’Europa ai margini. Più un terreno di scontro che un player. A ciò si aggiunga il malessere per un atteggiamento sempre più antagonistico dell’Amministrazione Trump nei confronti dei paesi europei. Basti ricordare le critiche per i limiti alla spesa militare nell’ambito della Nato, l’insofferenza per l’asserita eccessiva condiscendenza sul piano economico alla Cina, i dazi applicati nelle recenti controversie e soprattutto quelli minacciati nel settore automobilistico, le accuse di manipolazione della valuta per la politica monetaria espansiva della Banca centrale europea, l’applicazione extra-territoriale delle sanzioni. Di qui il tentativo di ottenere un diverso posizionamento per l’Ue sul piano economico e geopolitico. Ciò vuol dire far sì che l’Unione – superando la frammentazione che ne ha finora diminuito l’influenza – contribuisca attivamente alla ridefinizione delle regole del gioco dell’economia mondiale (non limitandosi più a esprimere, da buona comprimaria, una posizione sui grandi temi di politica economica). Nella recente intervista all’Economist, il Presidente francese, Emmanuel Macron, ha ribadito con forza l’esigenza di una sovranità europea per perseguire in modo strategico gli interessi comuni (sicurezza, privacy, intelligenza artificiale, dati, ambiente industria, commercio internazionale). Echi di questa visione si hanno anche nel programma della presidente von der Leyen, là dove si rivendica la sovranità tecnologica (nel discorso alla seduta plenaria del Parlamento europeo, ha declinato il concetto affermando che l’Europa deve controllare e possedere le tecnologie abilitanti fondamentali). È dunque anche alla luce di queste dichiarazioni che va interpretato il non-paper franco-tedesco con il quale è stato lanciato il progetto di indire una Conferenza sul futuro dell’Europa per riformare i Trattati.

La domanda delle politiche populiste va estendendosi dagli stati membri alle stesse istituzioni dell’Unione

L’idea di una sovranità economica europea, peraltro, è già stata oggetto di ampio dibattito sul piano intellettuale. Un paper pubblicato dall’European Council on Foreign Relations dal significativo titolo Redefining Europe’s economic sovereignity ha chiarito i termini della questione, delineando un’agenda europea per perseguire questa strategia. A prima vista, sono tutte proposte condivisibili: rafforzare ricerca e sviluppo, proteggere beni strategici e infrastrutture critiche, contrastare comportamenti sleali di altri paesi e assicurare la propria autonomia monetaria e finanziaria. Ma, guardandole in controluce, si vede in filigrana un disegno che rischia di entrare in contraddizione col senso stesso dell’architettura europea.

Una politica estera economica per l’Ue

Molte delle misure contemplate hanno a che fare con il ruolo dell’Europa nel sistema delle relazioni finanziarie internazionali. Si vorrebbe accrescere il ruolo dell’euro come moneta di riferimento nelle transazioni finanziarie internazionali, trasformare il Mes in un Fondo monetario europeo per finanziare anche paesi terzi (accrescendo così la sfera d’influenza economica dell’Ue), istituire un’unica e importante banca di sviluppo (il che ha scatenato un’accesa contesa tra coloro che vorrebbero attribuire questo ruolo alla Bei e i sostenitori della Bers). A tutto ciò dovrebbe accompagnarsi un ribilanciamento del peso dei singoli stati nelle organizzazioni internazionali a favore dell’Unione.

Ci salveranno i campioni europei. Ma non saranno imprese e concentrazioni che una nuova forma di statalismo vorrebbe creare a tavolino, esentandole dalle regole della concorrenza. Il modello Silicon Valley

Per poter perseguire un’efficace politica estera economica si parla poi di dotare l’Ue di tutto l’armamentario necessario a prendere posizione sulla scena internazionale (non solo dazi doganali, ma anche misure ritorsive contro le sanzioni, l’imposizione fiscale, ecc.) consentendole di avvalersi al contempo della leva tariffaria, di quella valutaria e di quella fiscale. E naturalmente, si vorrebbe che gli investimenti extra-europei fossero assoggettati a controllo unico da parte del Consiglio per avvalersi anche di quest’arma per bloccare le operazioni da paesi considerati concorrenti sistemici.

Il vero problema oggi non è tanto il posizionamento dell’Unione nello scacchiere mondiale, quanto la sua paralisi, per effetto di veti incrociati, o la realizzazione di politiche timide e spesso inefficaci, per mediare tra posizioni troppo diverse e spesso confliggenti

Tutto molto bello, a parole, ma possiamo veramente contare di trasformare così l’Ue senza che vi sia una politica estera comune? Le opinioni espresse nelle organizzazioni economiche internazionali, l’adozione di strumenti di coercizione economica, le decisioni di politica commerciale e finanziaria in funzione politica sono imprescindibili dalle grandi scelte di politica estera e dal posizionamento dello stato sullo scenario internazionale. E oggi, non può certo parlarsi di una effettiva politica estera comune. Perfino su tematiche apparentemente innocue, come l’allargamento alla Macedonia del Nord e Albania, si è creata un’acrimoniosa conflittualità interna. Figuriamoci quando si deve decidere il da farsi in questioni più significative come i rapporti con Russia e Cina. Rischiamo di fare un salto in avanti senza rete di protezione, come accadde per l’Unione monetaria: la politica monetaria fu comunitarizzata senza avere conseguito una più stretta convergenza delle politiche economiche. C’è voluta la più grande crisi economica dalla fine della Seconda guerra mondiale per spingere gli stati membri a fare dei passi avanti – e il lavoro è ancora lungi dall’essere completato.

Anziché perseguire sogni di una improbabile e difficilmente realizzabile grandeur europea, molto nelle corde del presidente francese e dei suoi emuli (o rivali) negli altri stati membri, meglio concentrarci sul here and now, con un più sano pragmatismo. Il vero problema oggi non è tanto il posizionamento dell’Unione nello scacchiere mondiale, quanto la sua paralisi, per effetto di veti incrociati, o la realizzazione di politiche timide e spesso inefficaci, per mediare tra posizioni troppo diverse e spesso confliggenti. Primum crescere deinde philosophare. E la crescita non si ottiene a tavolino. Così come non si costruiscono in laboratorio i campioni europei, che stanno diventando il vero terreno di scontro ideologico tra le forze in campo.

Le ricette sono da tempo note a tutti, ma purtroppo ancora di difficile attuazione. Il da farsi ce lo ricorda il Jacques Delors Institute in un paper pubblicato in ottobre, dal significativo titolo Beyond Industrial Policy. Why Europe needs a new growth strategy. Le priorità sono completare il mercato interno, rimuovere gli ostacoli (fiscalità, frammentazione della normativa giuslavoristica, difficoltà di accesso ai dati) alla crescita dimensionale delle piccole e medie imprese, creare una sorta di gold standard sul piano regolatorio per le nuove tecnologie (come si è fatto con il Gdpr per il flusso dei dati) e continuare – con chi ci sta – il processo di liberalizzazione e omogeneizzazione degli standard nei settori industrialmente più rilevanti. La realizzazione, ancora lontana da venire, dell’unione dei capitali, ampliando le fonti di finanziamento, potrà dare un importante contributo alla crescita delle imprese e specialmente delle start-up che hanno difficoltà di accesso al canale bancario. E, naturalmente, se si vuole evitare che le imprese tecnologiche fioriscano all’estero, occorre erogare finanziamenti europei alla ricerca e rimuovere gli ostacoli, di varia natura, all’innovazione e alla concorrenza nel nuovo mondo digitale. Se ciascuno stato agisce per sé, continueremo a creare tanti piccoli nani.

Campioni europei: la rivincita della politica industriale?

Fin qui si tratta per lo più di nice to have: ambiziosi progetti di lungo termine che distraggono dalle riforme più impellenti per far uscire l’Europa dalle secche nelle quali si trova. C’è però un tema più attuale e pericoloso, soprattutto perché ha ripercussioni immediate. Alcuni stati, infatti, hanno iniziato a rivendicare mano libera per creare dei campioni europei in grado di competere efficacemente con i giganti americani e quelli cinesi. E, per farlo, sono pronti a vendere l’anima al diavolo ovvero a rinnegare i principi fondanti dell’Unione. La tesi di fondo è che la competition policy europea, avendo come obiettivo la tutela del consumatore e la promozione della concorrenza, non sarebbe in grado di rispondere ad altre finalità di interesse più generale, come appunto quella di favorire la nascita di grandi imprese europee in grado di conquistare i mercati mondiali. Ma siamo proprio sicuri che i campioni europei si possano creare solo in vitro, esentandoli cioè dalle regole della concorrenza?

La Francia (ma non solo) ha sempre sopportato con una certa insofferenza il ruolo così importante della Commissione. Non c’è alcuna evidenza che il ritorno dello stato innovatore (o imprenditore) avrebbe effetti discernibili e positivi sulla crescita e il benessere. Anzi, è vero il contrario

L’episodio scatenante è stato il merger mancato tra Siemens e Alstom. La commissaria Vestager, infatti, per dare il via libera alla concentrazione aveva richiesto delle misure compensative (la cessione di alcuni asset) che le due società interessate non hanno, però, voluto accettare. Scottati dalla decisione, i governi francese e tedesco hanno accusato la Commissione di essersi basata esclusivamente su considerazioni di natura concorrenziale, trascurando altri aspetti che, a loro avviso (ma non secondo il Regolamento sulle concentrazioni), avrebbero pari dignità o addirittura superiore. E nel dicembre 2018, diciannove stati (tra cui Italia, Francia e Germania) hanno scritto alla Commissione chiedendo una politica industriale più “assertiva”. Il che – per dirla in termini più chiari – significava modificare la politica della concorrenza per dare maggior peso a considerazioni di politica industriale e del contesto competitivo internazionale. Cioè, in sintesi, subordinare la valutazione tecnico-economica della Commissione alle ambizioni politico-industriali degli stati membri. Nei giorni scorsi, poi, i ceo di 21 tra le principali imprese di telecomunicazioni europee hanno scritto una lettera chiedendo “una politica industriale per la leadership digitale”, volta cioè a difendere un settore sempre più in difficoltà nella competizione globale con i grandi player americani. Infine, anche il nostro presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo lunedì scorso al Rome Investment Forum, ha invocato una riforma della competition policy europea che oggi è, a suo avviso, suscettibile di “frenare i nostri campioni europei”.

La Francia (ma non solo) ha sempre sopportato con una certa insofferenza il ruolo così importante della Commissione. Insofferenza che è andata crescendo man mano che il lavoro di integrazione dei mercati si è fatto più capillare, frustrando la maggior parte dei tentativi di eludere le regole. Tant’è che Nicolas Sarkozy, tra le condizioni per approvare il Trattato di Lisbona, ottenne di eliminare il riferimento alla politica di concorrenza tra gli obiettivi dell’Unione. Una concessione per lo più simbolica, ma rivelatrice. Oggigiorno, con l’avanzata intellettuale del nazionalismo economico, la situazione è divenuta esplosiva.

Ursula von der Leyen e Margarethe Vestager (LaPresse)

Ursula von der Leyen e Margarethe Vestager (LaPresse)

Non c’è alcuna evidenza che il ritorno dello stato innovatore (o imprenditore) avrebbe effetti discernibili e positivi sulla crescita e il benessere. Anzi, è vero il contrario. Non è che manchino esempi di investimenti pubblici, imprese statali o altre forme di eterodirezione dell’economia nei quali l’esito sia stato positivo: è che si tratta delle eccezioni a una regola che, in generale, lascia poco scampo. Alla base di tutto c’è un problema di informazione. Il processo competitivo è simile alla selezione darwiniana, e tende a premiare quelle imprese che – in un dato contesto di tempo e di luogo – sanno meglio adattarsi alle condizioni ambientali. Le scelte top down raramente riescono a incorporare, con altrettanta efficacia e rapidità, i cambiamenti nelle preferenze dei consumatori, nella tecnologia, nei processi produttivi e nelle condizioni esogene del mercato.

Non è un caso se i tentativi di replicare a tavolino i casi di successo sono generalmente risultati fallimentari. L’esperimento più clamoroso, in Europa, è quello di Sophia Antipolis, il parco tecnologico situato tra Nizza e Cannes che, nelle intenzioni del suo fondatore (lo scienziato e senatore Pierre Laffitte) e dei vari sponsor governativi, avrebbe dovuto rivaleggiare con la Silicon Valley. Il Corriere della Sera ne celebrava così il cinquantennale: “Sophia Antipolis, la Silicon Valley francese compie 50 anni. Ma il sogno del suo fondatore dev’essere ancora realizzato”.

Auto, telecomunicazioni, trasporto aereo: i veri campioni europei si sono affermati nei mercati più aperti e concorrenziali. Il mondo è cambiato, ma si può continuare a giocare con le regole che ci siamo dati, solo con maggiore flessibilità. Il peso economico della Ue: un’arma formidabile, nostro malgrado

Il fatto è che la Silicon Valley non è diventata quel che è oggi perché qualcuno lo ha deciso, ma perché si sono verificate una serie di condizioni favorevoli: dall’effetto agglomeratore delle università di Berkeley e Stanford all’influenza della controcultura negli anni 70 fino alla cultura imprenditoriale del venture capital (si veda José van Dijck, The Culture of Connectivity, Oxford University Press). Insomma, se l’esempio che vogliamo seguire è quello californiano, allora dovremmo prendere le mosse dalla lezione di Amleto a Orazio: ci sono più cose in cielo e in terra di quante i burocrati ne possano sognare nelle loro tavole input-output o i politici nei loro piani quinquennali.

Si può continuare a giocare con le regole che ci siamo dati, ma con maggiore flessibilità, senza modificare significativamente il regolamento sulle concentrazioni o erogare aiuti di stato incompatibili. Questa sembra essere la strada che la commissaria

Vestager intende percorrere

Qualche esempio: il secondo e il terzo produttore di automobili al mondo sono europei (Volkswagen e Mercedes); lo sarà anche il quarto se si completerà la fusione tra Fca e Psa. Delle prime dieci imprese di telecomunicazioni, tre sono europee (Deutsche Telekom, Telefònica e Orange), così come il secondo e il quinto operatore mobile (Vodafone e Telefónica). Anche la quinta, la sesta e la nona compagnia aerea per numero di passeggeri trasportati sono europee (Ryanair, Lufthansa e IAG, rispettivamente). Le tre maggiori compagnie europee nella classifica Forbes – Shell, Volkswagen e Allianz – sono tutte attive in mercati estremamente competitivi, sia a livello globale, sia a livello europeo. Si potrebbe continuare a volontà, ma a questo punto è necessario porsi un’altra domanda: se siamo circondati da campioni europei, dove sta il problema? Di cosa si lamentano gli stati? La risposta è di natura ideologica, non economica: queste imprese sono cresciute da sole, hanno conquistato il mondo con la forza dei loro prodotti e di conseguenza non rispondono ai governi, né rientrano nel frame della loro sovranità economica. Il paradosso è che, se la competition policy europea dovesse infine cedere di fronte all’avanzata della politica industriale, sarebbero proprio i campioni europei di mercato a farne le spese. Soprattutto, quelli dei paesi politicamente meno forti.

E’ ancora il caso Alstom-Siemens a illustrare eloquentemente tale punto. Se si legge il comunicato che descrive la decisione, si capisce che la preoccupazione stava nel rischio di generare una posizione di monopolio con gravi ripercussioni per le imprese a valle. Scrive infatti la Commissione che la fusione avrebbe portato a “prezzi più alti per i sistemi di segnalamento che garantiscono la sicurezza dei passeggeri per la nuova generazione di convogli ad alta velocità”. Ora, tra le potenziali vittime ci sono proprio quei campioncini europei che stanno emergendo nel mercato ferroviario: da Trenitalia (che ha appena vinto la gara per l’alta velocità spagnola) a Ntv. E questo ci conduce a una ulteriore considerazione – forse di bassa lega, ma non trascurabile – che attiene all’interesse dell’Italia: siamo proprio sicuri che il sovranismo europeo ci convenga, data la dimensione media delle nostre aziende e la tradizionale difficoltà con cui i nostri rappresentanti si muovono a Bruxelles?

Quale che sia la risposta a tale quesito, la questione decisiva è comunque – a nostro avviso – l’esigenza di non derogare al rispetto della rule of law, su cui si è finora retta la costruzione europea: regole chiare, uguali per tutti, e, soprattutto, la possibilità di ricorrere alla Corte di giustizia per farle rispettare contro chicchessia. Nel momento in cui dovessimo abbandonare questa via maestra che ha dimostrato di funzionare bene per oltre sessant’anni per affidarci a scelte, sempre opinabili, di politica industriale, ci consegneremmo alla logica del più forte. Chi sceglie i vincitori e, implicitamente, determina i vinti? Il rischio evidente è che i paesi forti identifichino l’interesse comune alla creazione di un campione europeo con quello nazionale, a scapito degli altri competitor. Quale rimedio potrebbe invocare chi ritiene di essere stato ingiustamente pregiudicato da una scelta “politica” fatta a tavolino? Quasi inevitabilmente si aprirebbe una conflittualità che non investirebbe più solo le imprese, ma anche i paesi di provenienza. Il rischio è di avviarsi su una china che, anziché rafforzare l’Europa, ne accelererebbe la disgregazione.

Salvare l’Europa senza vendere l’anima

Si potrebbe obiettare che siamo ingenui, che parliamo di un mondo che non c’è più. Adesso che la situazione si è fatta dura – tra la politica commerciale di Trump, i sussidi cinesi e l’espansionismo russo – i duri devono giocare e non c’è più spazio per le mollezze della competition policy. C’è del vero – il mondo è cambiato – ma la risposta non può certamente essere quella di gettare a mare ciò che finora ha dato ottimi risultati, per abbracciare politiche che non hanno mai funzionato. Gli strumenti per rispondere alle nuove sfide esistono o possono essere introdotti, senza necessariamente rinunciare a quell’impalcatura istituzionale che, pur con tutti i suoi limiti, ci ha consentito di creare prosperità e fare dell’Europa qualcosa di sempre più integrato. In molti casi, basta considerare una più ampia definizione di mercato geografico rilevante, che rifletta le conseguenze della globalizzazione in atto, e tenere conto della effettiva forza dei concorrenti (anche in virtù degli eventuali sussidi ricevuti o delle posizioni di monopolio od oligopolio vantate nel mercato nazionale) per valutare in modo meno rigido il rapporto competitivo. A questo riguardo, merita segnalare un recente paper intitolato Competing at Scale: EU Competition Policy fit for the Global Scale, pubblicato dalla European Round Table of Industralists (un gruppo che comprende 55 ceo e presidenti di grandi società europee), che si schiera (contrariamente ai 21 colleghi del settore telecom) contro la proposta franco-tedesca. Si chiede solo un aggiornamento della politica di concorrenza che introduca maggiore flessibilità nelle regole sugli aiuti di stato (per supportare la ricerca nei settori strategici) e un approccio più pragmatico nel controllo delle concentrazioni (tenendo in maggior conto il ruolo dei dati nell’era digitale e i potenziali benefici per i consumatori).

Insomma, si può continuare a giocare con le regole che ci siamo dati, ma con maggiore flessibilità, senza modificare significativamente il regolamento sulle concentrazioni o erogare aiuti di stato incompatibili – e senza perdere di vista l’obiettivo di lungo termine di protezione e promozione del processo concorrenziale. Questa sembra essere la strada che la commissaria Vestager intende percorrere, almeno per quanto si possa evincere dalle sue prime dichiarazioni (“è il momento di riesaminare la definizione di mercato di riferimento per essere sicuri che il nostro orientamento sia accurato e aggiornato”). L’acuirsi della competizione a livello globale non può giustificare la spoliazione dei consumatori europei o la creazione di rendite monopolistiche: a lungo andare, il costo di queste scelte non potrebbe che ricadere sull’Europa stessa.

Per fare qualche altro esempio, si pensi ai pesanti contraccolpi della guerra commerciale tra Usa e Cina per l’industria siderurgica europea, colpita direttamente dai dazi ed esposta indirettamente all’offerta di acciaio cinese che non poteva più riversarsi nel mercato americano. Nel pieno rispetto delle regole europee e internazionali, Bruxelles ha introdotto misure di salvaguardia a tutela delle imprese europee. Probabilmente non bastano e certamente non possono essere una risposta di lungo termine, ma sono state un modo efficace per affrontare la minaccia immediata, comprando il tempo necessario a portare la questione nelle sedi internazionali adeguate. Parimenti, la revisione del nostro sistema dei dazi per tenere conto del contenuto di CO2 dei beni importati – quando questi derivano da processi ad alta intensità carbonica – è un orizzonte che merita di essere approfondito, per dare una proiezione esterna alle nostre politiche ambientali ed evitare che esse finiscano per delocalizzare l’inquinamento, anziché ridurlo.

D’altronde, non c’è nulla di nuovo sotto il sole: già nel passato le regole europee sulla concorrenza hanno pesantemente condizionato le scelte imprenditoriali di imprese estere. I due colossi americani GE e Honeywell dovettero rinunciare alla loro fusione nel 2001 in quanto la Commissione europea (durante il mandato di Mario Monti alla Concorrenza) stabilì che la posizione dominante che ne sarebbe sorta nel mercato dei motori aerei sarebbe andata a detrimento dei consumatori. Qualunque sia l’opinione nel merito su quella decisione, essa ci aiuta a comprendere un fatto che troppo spesso trascuriamo: la dimensione e la vitalità del mercato europeo sono tali da condizionare la condotta di imprese e governi, anche quando non ne siamo del tutto consapevoli. L’Ue rappresenta quasi il 21 per cento del pil mondiale, ed è il secondo mercato per dimensioni dopo gli Stati Uniti e prima della Cina (il pil europeo nel 2018 era pari a circa 19 mila miliardi di dollari, contro oltre 20 mila miliardi negli Usa e quasi 14 mila cinesi). Il nostro peso economico è un’arma formidabile, nostro malgrado.

La nuova frontiera

L’altro terreno nel quale si gioca la battaglia per un’Europa più assertiva nei temi di politica industriale è quello del controllo sugli investimenti esteri. L’ottica qui è di proteggere le società europee operanti nei settori strategici dalle acquisizioni dall’estero. Fuor di metafora, si teme l’aggressivo espansionismo delle imprese cinesi, specie nei settori tecnologicamente più avanzati. Negli ultimi anni, infatti, il maggior rigore da parte delle autorità statunitensi ha comportato un flusso maggiore di acquisizioni cinesi in Europa. Solo 14 paesi hanno una disciplina in materia e così si teme che asimmetrie tra le diverse legislazioni possano dar luogo a fenomeni di arbitraggio, facilitando le acquisizioni da parte di investitori provenienti da paesi terzi, a scapito dell’interesse comune. Il recente regolamento – adottato in aprile, ma pienamente efficace solo dall’ottobre 2020 – ha introdotto una disciplina comune che, per il momento, consentirà lo scambio di informazioni e darà la possibilità agli altri Stati interessati (e in taluni casi anche alla Commissione) di presentare osservazioni sui rischi per la sicurezza e l’ordine pubblico che, a loro avviso, l’acquisizione pone. Non è previsto un potere di bloccare l’operazione, perché l’ultima parola rimane allo stato interessato, ma è un passo importante che potrebbe preludere a ulteriori sviluppi in quella direzione. Almeno, questo è ciò che vorrebbero i sostenitori del sovranismo europeista. Certo, il controllo accentrato può essere un ombrello preferibile al proliferare di provvedimenti nazionali, ma anche in questo caso il rischio è che gli interessi nazionali dei paesi più forti finiscano per interferire con le valutazioni sull’interesse comune. Insomma, l’Europa fa bene a cercare strumenti per gettare l’acqua sporca, ma deve stare attenta a non sconfinare nell’opposto: se vuole prosperare, il mercato europeo deve comunque essere e mantenersi attrattivo, non respingente, verso i capitali stranieri.

La dimensione e la vitalità del mercato europeo sono tali da condizionare la condotta di imprese e governi, anche quando non ne siamo del tutto consapevoli. L’Ue rappresenta quasi il 21 per cento del pil mondiale, ed è il secondo mercato per dimensioni dopo gli Stati Uniti e prima della Cina

Tra i vari progetti per rafforzare l’Europa di cui si è parlato, ve n’è uno nel quale l’Europa è molto indietro rispetto ai concorrenti e dove effettivamente si potrebbe fare molto di più, senza cambiare il nostro approccio: l’innovazione tecnologica. Gli economisti sono generalmente favorevoli a forme di incentivazione degli investimenti in ricerca e sviluppo. Una politica industriale orizzontale, che si articoli attraverso strumenti quali i crediti di imposta per le spese in R&D o la tutela della proprietà intellettuale, è probabilmente utile a promuovere la crescita, specie nei paesi – come l’Italia – dove la piccola dimensione delle imprese rende spesso difficile per loro stare al passo col progresso tecnologico. Inoltre, l’innovazione ha alcune caratteristiche del bene pubblico: i suoi benefici hanno ricadute anche su parti diverse dalle imprese che innovano, come per esempio i fornitori e spesso anche i concorrenti.

E’ facile dire che la differenza tra gli Usa e l’Europa sta nel fatto che noi non abbiamo né la Silicon Valley, né Google e Amazon. Ma è molto difficile fabbricare l’una e gli altri per decreto. Bisogna semmai chiedersi quali siano le caratteristiche ambientali, culturali e istituzionali che hanno reso possibile agli Usa di porsi al centro dell’innovazione digitale, calarle nel contesto europeo e cercare di trovare un sentiero originale di sviluppo. Questa strada – che potremmo chiamare l’altro sentiero europeo – non può essere né il ritorno al passato (il nazionalismo economico) né la sua riproposizione, imbellettato e sotto altre vesti (il sovranismo europeo). Con tutti i suoi difetti, certamente da correggere, l’Europa ha funzionato. Vale dunque il vecchio detto americano “if it ain’t broken don’t fix it!” (se non è rotto non aggiustarlo).