dalla nostra inviata

La bella spocchia da kibbutz

A Be’eri si cammina tra i frammenti dei dispersi, l’odore di vite e case bruciate tormenta i ricordi, ma tra i sopravvissuti si cerca il significato della parola pace, che vuol dire: eliminare Hamas. Israele riparte sempre da qui

Be’eri, dalla nostra inviata. E’ il primo giorno di semina del grano in Israele e il lavorìo nei campi vicini ai kibbutz nella parte meridionale del paese si muove sulle note di un canto: “Il grano tornerà a crescere”. E’ una promessa ed è anche un lamento funebre composto dopo la guerra dello Yom Kippur a Beit HaShita per la morte di undici figli di questo kibbutz nel nord di Israele. Oggi si semina, domani il grano tornerà a crescere, ma a Be’eri, che di figli il 7 ottobre ne ha persi ottantasei, per il momento non si torna a vivere. Qui si lavora, si manda avanti l’economia, ma per ripopolare le case di quotidianità e svuotarle dalle macerie tutti vogliono la sicurezza che i terroristi non torneranno per uccidere e rapire né a piedi, né in deltaplano né con il bulldozer, e che i missili non cadranno più. Nel frattempo, Be’eri non può fermarsi: lavora, contribuisce alla sua economia e a quella del paese, mentre tutti vanno alla ricerca della parola “pace”. Alon, come tanti abitanti del Kibbutz, il 6 ottobre era a una festa. Erano riuniti nell’unico teatro della comunità per ricordare la notte in cui nel Negev vennero costituiti gli undici punti che avrebbero dovuto ispirare il futuro stato di Israele: tra questi c’era Be’eri, un kibbutz rimasto alle sue regole originarie, in cui chi ci vive affida parte dei suoi guadagni alla comunità e contribuisce alla sviluppo di tutti. “E’ stato un Olocausto di un giorno”, dice Alon parlando del 7 ottobre, “vogliamo tutti tornare qui, ma prima dobbiamo avere la certezza che vivremo in pace. Io sono sempre stato un pacifista e finché ci sarà Hamas non avremo mai nessuna garanzia. Per Israele è importante che torniamo a stabilirci qui, ma lo faremo a determinate condizioni: deve esserci un cambiamento nella Striscia e Hamas deve essere eliminato”. La scomparsa dei kibbutz renderebbe Israele più fragile, dove c'è vita non ci sono zone d’ombra e poi in queste comunità c’è l’essenza dello stato ebraico, c’è il disegno di Israele.

Alon indossa la maglietta nera con la scritta “bring them home”, quel “riportateli a casa” che scandisce la battaglia per liberare gli ostaggi che ha portato alla tregua di questi giorni. “Io sono un pacifista”, ripete con orgoglio, “qui lo siamo tutti e non c’è contraddizione nel dire che non vedo altra alternativa alla guerra a Gaza. Non credo che esistano davvero dei pacifisti in grado di pensare che la branca dello Stato islamico che ci ha attaccati non debba essere eliminata”. Smette di parlare, mostra il teatro dei festeggiamenti del 6 ottobre, cammina, poi si ferma immobile davanti a quel che rimane di una casa bruciata: “Anzi”, riprende, “non credo che possano esistere esseri umani contrari all’eliminazione di una branca dello Stato islamico”. E’ ottimista.

La distruzione di Be’eri appare all’improvviso, senza nessun avvertimento. E’ lamiera, è rovina, è fatta di frammenti, mattoni rotti, muri crivellati. Con la distruzione compare un odore che non si toglie più dal ricordo: l’odore della vita bruciata. Quel che rimane oggi di Be’eri è un kibbutz trucidato. Le abitazioni hanno i segni dei proiettili, dei razzi, delle granate, e quelli delle fiamme. Sono nere e scheletriche. Per le stradine di questa comunità, si vedono giocattoli e proiettili, carte da gioco, pagine di libri; soltanto il sangue è stato lavato via. La distruzione è il richiamo di Be’eri, e i sopravvissuti la espongono, la mostrano, consapevoli di essere costretti a farlo per essere creduti: “Eravamo un kibbutz e adesso siamo un safari”, dice Alon, ridendo per la battuta estemporanea. Be’eri e gli altri kibbutz colpiti dai terroristi di Hamas, come Bucha per l’Ucraina, sono i centri di un male che si fatica tuttora a riconoscere come umano. Ma contrariamente a Bucha, il ritorno qui è reso complesso proprio dalla sicurezza. “Be’eri ancora non c’è, tutti vogliamo il suo ritorno, ma le condizioni sono chiare: prima deve essere battuto Hamas”. Alon ha trascorso il 7 ottobre a tenere la maniglia del suo mammad, il rifugio dentro casa, che i terroristi cercavano di forzare. Quando la porta di un mammad viene chiusa fa un rumore duro e profondo, è un tonfo che i terroristi che salivano sui tetti, che percorrevano le case in cerca di civili da uccidere, hanno sentito riverberarsi da un’abitazione all’altra, ripercorrendo il disegno di un terrore sbigottito. Sono andati subito a cercare gli israeliani nei loro rifugi. Hanno dato fuoco alle case in modo che le fiamme raggiungessero queste stanze della salvezza divenute trappole, oppure hanno sparato contro le porte che non bloccano i proiettili dei kalashnikov. In ogni mammad quel giorno c’era qualcuno attaccato con tenacia alla maniglia, così Alon, fino a quando sua moglie non ha sistemato degli asciugamani in modo da immobilizzare la serratura. La raccomandazione che volava da un telefono all’altro era: non uscite neppure se sentite silenzio.

Chi invece è andato subito per strada è stata la kitat konanut, la squadra di sicurezza che è presente in ogni kibbutz, è composta da civili che hanno terminato il servizio militare ormai da tempo, che sparano una volta all’anno soltanto per assicurarsi che le armi di cui ogni comunità dispone funzionino ancora. Yair è stato meno fortunato di Alon, fa parte della squadra, aveva un’arma in casa e appena sentiti gli altri membri della kitat konanut ha preso la bicicletta e si è diretto verso il deposito del kibbutz. Non sono arrivati tutti all’appuntamento, lui e altri compagni sono andati incontro ai terroristi con sei armi in tutto. Li vedevano saltare da un balcone all’altro, urlare, uccidere. Yair ha visto un miliziano colpire un abitante del kibbutz con un’ascia. I terroristi avevano già preso possesso di alcune case e sparavano dalle finestre. Quando parla Yair trattiene le lacrime e il fiato, conta i compagni morti, lui è uno dei pochi sopravvissuti e dopo una fuga con un proiettile conficcato nell’inguine ha trovato riparo nell’ambulatorio dentistico del kibbutz che si era trasformato in una base medica, presa subito di mira dai terroristi. Yair si è nascosto sotto un lavandino mentre perdeva sangue ed è scampato al lancio di due granate, una delle due non è esplosa. Ai sopravvissuti resta il ricordo e la domanda costante: perché io e non loro? Loro sono i compagni del kibbutz e Yair indica i posti in cui li ha visti l’ultima volta, molti già morti. Lì c’era Gilad, lì Arlik, lì Tal. Yuval, invece non l’ho più visto. Nelle ore in cui Yair combatteva, sua moglie era nascosta nel mammad, come tutti teneva stretta la maniglia, resistendo alla pressione di un terrorista che le ripeteva: so che sei lì e hai dei figli.

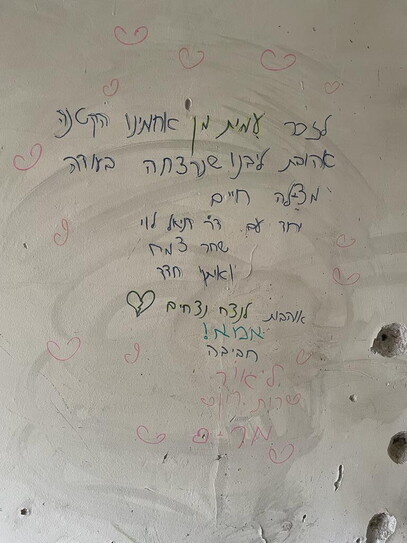

Hamas sapeva molto, i nomi, i componenti delle famiglie. Tante informazioni sono arrivate dai palestinesi che ogni giorno facevano avanti e indietro dalla Striscia per lavorare in Israele e durante il tragitto hanno raccolto per anni informazioni utili all’attacco. I resistenti del kibbutz sono rimasti prigionieri per dieci ore, poi è arrivato l’esercito che è riuscito a liberare la zona soltanto il martedì dopo. Ogni casa rimasta in piedi ha delle scritte sulle pareti esterne, indicano il giorno in cui i soldati sono entrati e hanno portato via bombe inesplose e corpi di terroristi e vittime. Alcuni abitanti invece non si trovano ancora. A Be’eri si cammina su quel che rimane dei dispersi, si cercano i frammenti di corpi, ossa, tracce, qualcosa di umano che racconti la fine della storia. Così è stato per Vivian Silver, attivista, pacifista, bruciata viva dentro al mammad. Di lei non è rimasto che un piccolo frammento ritrovato due settimane fa tra le macerie della sua casa, e a quella reliquia è stata dedicata una cerimonia funebre. A Be’eri tutti la ricordano come una donna convinta e risoluta, devota a un’idea di pace che non era l’unica a coltivare.

I kibbutz sono villaggi di case basse, che sono difficili da definire belle, ma danno il senso dell’apertura e della vita assieme. Gaza dista da Be’eri cinque chilometri e prima del 7 ottobre ha conosciuto i missili o gli aquiloni su cui i terroristi appiccavano il fuoco e facevano arrivare fino in Israele. A ridosso del kibbutz c’è la rete con il filo spinato che Hamas ha sfondato, dopo c’è ancora una parte di Israele, ci sono montagnole di sabbia prima di una linea di terra messa a protezione che quel giorno però non ha protetto. A Be’eri si vive con la barriera addosso, con i droni in testa e per terra ci sono ancora i segni del bulldozer usato per entrare e attaccare il kibbutz. Viene da pensare che vivere qui sia scomodo, pericoloso, desueto, intriso di nostalgie socialiste che non contano più. Invece esiste una certa spocchia da kibbutz, un orgoglio sano e giusto da comune che ha dato allo stato le sue origini e che adesso insegna a curare il dolore, a gestire la ricostruzione e soprattutto a trovare il significato legittimo della parola pace.

Be’eri e gli altri kibbutz si trovano in una zona che viene chiamata Otef Aza: la busta, il contorno di Gaza. Il 7 ottobre queste comunità sono state invece il contorno di Israele, la protezione, il sacrificio. Lungo la strada 232 si vedono i campi, i trattori, i soldati. Ed è difficile non pensare al lamento “Il grano tornerà a crescere”. Ed è ingenuo non immaginare che da questa guerra Israele uscirà cambiata. Ed è impensabile che il cambiamento non parta ancora una volta da un kibbutz.

(foto di Micol Flammini)