Uomini delle Sdf pattugliano il campo di detenzione dello Stato islamico a al Hol in Siria (foto Ansa)

medio oriente

In Siria lo Stato islamico spera nel caos fra americani e iraniani

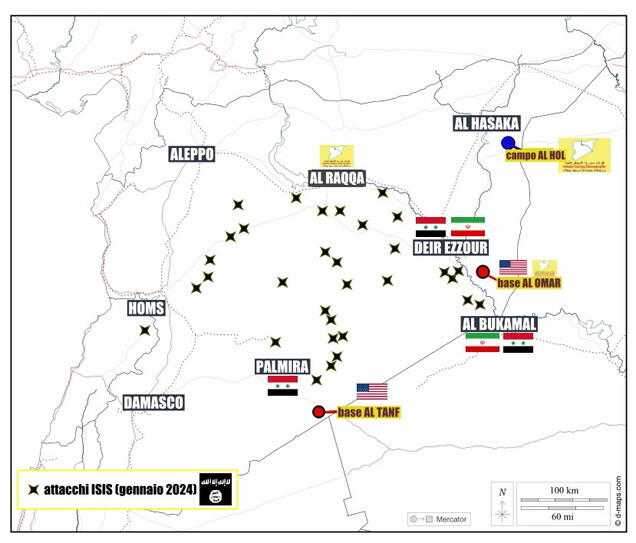

Oltre 60 attacchi a gennaio. “Le cellule del gruppo armato sono ancora attive”, ci dice un esperto. L’ipotesi del ritiro americano

La settimana scorsa, la rivista dello Stato islamico al Naba ha scritto una cosa falsa e un’altra più vicina alla realtà: quella falsa è che gli Stati Uniti considerano ancora il gruppo terroristico “la principale minaccia” in medio oriente, più ancora delle milizie sciite e dell’Iran. Quella vera è che il gruppo spera nel proseguimento del conflitto fra Stati Uniti e Iran, in modo da potere sfruttare il caos che ne deriverà. Questa tendenza pericolosa si sta materializzando negli ultimi mesi, in Siria in particolare. Per capire come, occorre partire dall’attentato di Kerman, in Iran, dello scorso 3 gennaio e dalla rivendicazione del gesto da parte dello Stato islamico.

Gaza non spiega tutto

“E uccideteli ovunque li incontriate” è il titolo del messaggio diffuso dallo Stato islamico lo scorso 4 gennaio. Il giorno precedente, a Kerman, due attentatori appartenenti alla provincia afghana del gruppo terroristico si sono fatti esplodere uccidendo 95 persone che partecipavano alle commemorazioni di Qassem Suleimani. Il comandante delle forze speciali iraniane al Quds, ucciso nel 2020 dagli americani, era il simbolo della vittoria di Teheran sui terroristi, che vedono ora nell’attentato di Kerman l’inizio della loro vendetta. In trenta minuti di discorso, il portavoce dello Stato islamico, Abu Hudhayfa al Ansari, ha minacciato ebrei e cristiani. Su Gaza, ha detto, “la guerra contro gli ebrei è una guerra religiosa, non riguarda la terra o i confini”. La seconda sura del Corano a cui al Ansari si è ispirato nel messaggio è quella detta della Baqarah, che in arabo significa “la giovenca”, e continua così: “Scacciateli da dove vi hanno scacciati: la persecuzione (fitnah) è peggiore dell’omicidio”. Così l’esortazione a combattere lo stato ebraico ha portato a un aumento degli attacchi terroristici nell’intera regione.

Da gennaio sono stati oltre un centinaio le operazioni rivendicate dallo Stato islamico fra medio oriente, Africa e Asia. Di queste, oltre 65 hanno riguardato la Siria, secondo il conteggio di Counter Extremism, un centro di ricerca che traccia gli attentati terroristici. Livelli a cui non si assisteva da anni, se si pensa che in tutto il 2023 le rivendicazioni erano state poco più di 200. Spesso il numero delle rivendicazioni non corrisponde con esattezza a quello degli attacchi compiuti effettivamente. Prendersi il “merito” di queste azioni talvolta ha solo valore propagandistico, serve a far parlare di sé e a reclutare più simpatizzanti. La Siria invece è un’eccezione, perché soprattutto nel nord-est l’aumento delle rivendicazioni ha portato anche a un reale aumento delle operazioni terroristiche.

“Le cellule sono ancora attive”

Se è vero che il Califfato inteso come entità territoriale non esiste più ed è stato sconfitto, lo Stato islamico come gruppo terroristico non è mai scomparso. “Nel nord-est della Siria le cellule dei terroristi che c’erano un tempo continuano a esserci ancora adesso. Dipende tutto da quando decidono di riattivarsi. Ora fra Deir Ezzour, Hasakah e Raqqa notiamo un aumento degli attacchi a cui non si assisteva da anni”, dice al Foglio Gregory Waters, ricercatore del Middle East Institute e analista di Counter Extremism. “Solitamente si riattivano per motivi politici o di opportunità”, come dopo l’appello rivolto lo scorso 4 gennaio. “Poi ritornano silenti un’altra volta, perché hanno più da guadagnare restando ferme e silenziose per qualche tempo. Ma riescono a riattivarsi quando vogliono”.

Fra il 2022 e il 2023, secondo Waters, lo Stato islamico si è dedicato prevalentemente a reclutare uomini, a smistarli fra i loro nascondigli, ad addestrarli. “E’ stato in quel periodo che hanno gettato le basi per ciò a cui assistiamo adesso. I jihadisti sono riusciti a sfruttare gli spazi vuoti che si sono venuti a creare e ora li stanno riempendo”.

Nella Siria centrale, a partire dallo scorso settembre, si è assistito a un graduale ritiro dei russi che occupavano la regione desertica di Badia, a est di Palmira, e che si sono spostati sul fronte ucraino. Il ritiro della forza aerea, che era stato decisivo per la sconfitta dello Stato islamico nel 2019, ha permesso adesso ai terroristi di tornare a operare. Infiltrazioni, rapimenti e assassini sono sempre più frequenti e prendono di mira check point, soldati siriani e informatori vicini al regime. Certo, il livello di complessità delle offensive è molto più basso rispetto a quello di anni fa. Gli attacchi sono sopratutto del tipo hit and run e sono compiuti da piccoli gruppi armati di cinque o sei miliziani che si muovono su motociclette o pick up. L’efferatezza però resta la stessa. A dicembre, una cellula dello Stato islamico ha rapito quattro membri di milizie locali nei pressi di Raqqa. Il più anziano è stato liberato e gli altri tre giustiziati. I loro corpi sono stati imbottiti di esplosivo e una volta recuperati l’esplosione ha ucciso altre tre persone. Altrove, lo Stato islamico si è concentrato con operazioni militari più intense ed estese, tentando di scalzare le forze siriane sostenute dai russi da infrastrutture strategiche, come il centro di estrazione del gas di Doubayat, vicino a Homs, oppure da Palmira, che ha un valore strategico per i rifornimenti di uomini e armi.

Le milizie curde in trappola

Lo Stato islamico sfrutta a suo vantaggio la competizione fra americani e milizie filoiraniane nel nord-est della Siria. Lo scorso anno, nel governatorato di Deir Ezzour, diverse tribù si sono ribellate contro le Syrian Democratic Force (Sdf), composte soprattutto dai curdi alleati degli americani e in guerra contro lo Stato islamico nel nord e attorno all’Eufrate. I motivi delle rivolte sono diversi. Oltre ai dissapori su come gestire la ricostruzione dei villaggi, il principale è che le Sdf spesso agiscono con violente rappresaglie contro le comunità arabe. Le milizie filoiraniane ora ne stanno approfittando e reclutano fra queste tribù locali i membri di nuove cellule di miliziani, addestrati e impiegati per attaccare l’Sdf e gli americani. La settimana scorsa, dopo la prima ondata di bombardamenti americani tra Siria e Iraq, un drone partito da una postazione di lancio in territorio siriano ha colpito la base di al Omar, in cui sono dislocati anche soldati americani, e ha ucciso sei reclute curde, ferendone altre 18. Secondo Mazloum Abdi, comandante in capo dell’Sdf, “l’obiettivo di questi attacchi è costringere gli americani ad abbandonare la regione”. Farhad Shami, portavoce dell’Sdf, ha aggiunto che “l’unico a beneficiare da questi attacchi è lo Stato islamico”, perché le forze curde sono costrette a difendersi dalle milizie filoiraniane piuttosto che combattere i terroristi islamici. Dallo scorso anno, alcuni consigli militari nel nord-est del paese sono finiti o sotto il controllo delle milizie filoiraniane oppure quello dello Stato islamico.

Le voci sul ritiro americano

Due settimane fa, alcuni funzionari americani hanno riferito a Charles Lister, un esperto di Siria del Middle East Institute, che sono in corso discussioni nell’Amministrazione americana per un graduale ritiro dalla Siria. La tesi, confermata da altri funzionari sentiti da Politico, è stata smentita dalla Casa Bianca. “Ci hanno assicurato che non esistono piani imminenti per il ritiro dal paese”, ha detto la settimana scorsa Mazloum Abdi, piuttosto preoccupato dall’idea che le forze curde siano abbandonate a vedersela da sole contro i terroristi dello Stato islamico e le milizie filoiraniane. In realtà, bozze di documenti che chiedono il ritiro dei 900 militari americani stanziati in Siria circolano a Washington da circa un anno e finora sono sempre state bocciate. L’ultima risale allo scorso dicembre ed è stata respinta da un voto al Senato. L’exit strategy americana dalla Siria è ormai un tema dibattuto alla luce del sole a Washington e parte da un assunto: lo Stato islamico ormai è sconfitto e non c’è ragione di restare. Una tesi ribadita da un funzionario militare americano in conferenza stampa lo scorso 25 gennaio. “Sono distrutti, sono finiti… Lo Stato islamico ormai è in grado di compiere solo piccoli attentati e in Siria conta appena un migliaio di combattenti”.

Inferno ad al Hol

A preoccupare sono gli altri 60 mila prigionieri nei campi di detenzione in Siria. Solo il campo di al Hol, il più grande, conta circa 50 mila persone. Il 90 per cento di queste include le donne degli ex combattenti e i loro figli. Il 23 per cento dei bambini ha meno di 5 anni, il 42 per cento ha fra i 5 e i 18 anni. I curdi la definiscono la “nuova generazione del jihad”, rinchiusa in una prigione a cielo aperto, il “peggior campo di detenzione al mondo”, secondo le Nazioni Unite. La gran parte è di nazionalità irachena (circa 25 mila persone), mentre i siriani sono 18 mila. Il resto, quasi 8 mila detenuti, viene da 57 stati diversi. Tutti sono in attesa di essere rimpatriati per essere processati nei rispettivi paesi di origine, che però come prevedibile non intendono riaccoglierli. Per il generale americano Michael “Eric” Kurilla, capo del Comando centrale statunitense, al Hol è il “punto di rottura della sofferenza umana”, riferendosi alle condizioni umanitarie drammatiche in cui sono costretti i detenuti. Lo Stato islamico non ha mai nascosto le sue intenzioni di liberare i detenuti e secondo molti analisti, se davvero gli Stati Uniti dovessero lasciare la Siria, luoghi come questo sarebbero conquistati dai terroristi in meno di un anno. La settimana scorsa si è conclusa la nuova “operazione di sicurezza” – così la chiamano i curdi che gestiscono il campo – la terza dal 2022. La minaccia principale sono le donne, confermano al Foglio fonti locali, che aggrediscono con lanci di pietre sia gli operatori umanitari sia i giornalisti che tentano di avvicinarsi. Nel corso dei raid delle Sdf sono stati arrestati 37 terroristi, sono stati sequestrati esplosivi, armi e munizioni ed è stata neutralizzata una rete di tunnel sotterranea costruita per trafficare le armi con l’esterno e per organizzare fughe di massa. Due anni fa, durante una visita del generale Kurilla, i miliziani curdi gli dissero che “il campo è come una bomba a orologeria, non si sa quando possa esplodere”. Oggi è come allora, ma con meno tempo a disposizione.