Seduta plenaria del Csm (foto LaPresse)

Giustizia, i rischi di una politica (ancora) senza politiche

Nonostante il cambio di maggioranza, una riforma in senso liberale resta difficile

Ho cominciato a lavorare a questo intervento su richiesta di Stefano Ceccanti quando il governo giallo verde era ancora in carica. Il problema che mi si poneva, prima ancora dei contenuti di policy, era quello della praticabilità politica delle proposte sulla giustizia, in un quadro caratterizzato da un doppio e simmetrico populismo giudiziario. Un pezzo di quel populismo non è più ora al governo ma la crisi di agosto ci consegna uno scenario che nonostante il cambio di maggioranza resta difficile per le politiche di riforma della giustizia in senso liberale.

Potremmo dire che quello che stiamo vivendo è ancora un tempo di politics e non di policy. Con alcune importantissime eccezioni, ovviamente decisive in questa fase - clima di cooperazione con il governo dell’Unione e con i suoi stati membri; fine degli estremismi in materia di immigrazione e infrastrutture - possiamo dire di avere in molti settori una politica senza politiche.

Più che mai questo sembra aver valore per la questione giustizia. La nuova maggioranza è ancora alla ricerca di un suo profilo sulle policy. E si trova da subito a cercare di rovesciare o comunque cambiare un’immagine di sé sui temi della giustizia che da un punto di vista liberale non è una buona immagine. Si è visto, per quello che conta, come il grado di discontinuità rispetto al governo gialloverde, da quello che si ricava dalle dichiarazioni dei protagonisti e dalle poche righe del programma, sia quasi nullo. Molto più rilevanti sono le questioni che cominciano a interessare il policy making, come la discussione parlamentare sulla pdl costituzionale di iniziativa popolare in materia di separazione delle carriere.

Qualche dato

Il rapporto tra politica e giustizia e la tutela dei diritti individuali nel funzionamento del sistema giudiziario sono settori di policy nei quali, diversamente da quanto si legge spesso, si è fatto molto. Daniela Piana conta 104 interventi di riforma dal 1989 al 2011. Dalla riforma del processo penale alla riforma costituzionale sul giusto processo. Dai giudici di pace alle riforme Castelli e Mastella. E poi: scuola superiore magistratura, riforma riorganizzazione uffici PM, procedimento disciplinare con tipizzazione illeciti, valutazioni quadriennali su conferimento incarichi direttivi e semidirettivi, funzioni e passaggio di funzioni. E conta 9 interventi dal 2012 al 2015. Dalla riforma della geografia giudiziaria alla riforma della responsabilità civile dei magistrati, alla riforma fallimentare.

Eppure non siamo soddisfatti. Perché? Volendo mutuare una vecchia formula dal dibattito sulla forma di governo – formula utile anche se un po' schematica - si tratta di riforme che hanno toccato i rami bassi del sistema, quelli organizzativi e gestionali. I rami alti, quelli che toccano l’ordinamento costituzionale, sono sempre restati fuori dal tavolo, con alcune importanti eccezioni: il principio del giusto processo, la riforma dell’immunità parlamentare, e ancor più indietro la riforma del procedimento per i reati ministeriali. Possiamo immaginare di ricavare la gran parte di quello di cui abbiamo bisogno dall’art.111, sviluppandone la forza espansiva liberale con interventi legislativi ordinari? O viceversa è inevitabile distinguere e seguire due piste parallele: sui rami bassi si lavora al perfezionamento della legislazione ordinaria, tenendo conto dei diversi punti di vista della maggioranza ma senza mai scendere sotto le garanzie dell’art.111; sui rami alti occorre una schietta e limpida intenzione di procedere con maggiori gradi di libertà. Questo è il punto politico. Quanto il PD oggi vuole e può spingersi in questa direzione? La pdl costituzionale di iniziativa popolare sulla separazione tra giudici e PM è un primo banco di prova. Si intravvede un’apertura sulla separazione del CSM che sarebbe il primo passo di una sorta di normalizzazione dell’anomalia italiana. Insomma, un segnale positivo che potrebbe gettare una luce coraggiosa su tutto il resto.

I rami bassi

Ci sono cose fa fare subito, sulle quali il PD dovrà mostrarsi meno cedevole di quanto abbia fatto nella fase di formazione del governo: bloccare l’entrata in vigore delle disposizioni sulla prescrizione e sbloccare l’entrata in vigore delle disposizioni sulle intercettazioni. Sappiamo quali sia l’estensione del fenomeno della prescrizione. Il 41% delle prescrizioni scatta nella fase delle indagini preliminari. Il 75% dei procedimenti si prescrive prima del primo grado di giudizio. Con grandi differenze territoriali: e niente affatto secondo l’asse nord sud. Milano Palermo Lecce Trieste sono al 10% mentre Venezia Torino Catania sono al 40%. A conferma della crucialità della variabile organizzativa (le norme sono ovviamente le stesse) per determinare le performance di un ufficio giudiziario. E quindi della necessità di allineare le leve utilizzate per le riforme con le variabili effettive del sistema.

Siamo così di fronte a una questione di utilità gestionale e di legalità costituzionale. Tenendo conto del fatto che il tema della prescrizione non è affatto sovrapponibile a quello dell’efficientamento del sistema processuale e dunque della riduzione della durata dei processi. “Costituzione alla mano, non sembra automatico che si possa rinunciare alla prescrizione una volta fissate scadenze temporali parametrate non al reato ma al percorso processuale.” C'è poi la riforma Orlando congelata. Riforma che andava nel senso del riformismo liberale avendo introdotto tra le altre cose: il reato di “diffusione di riprese e registrazioni di comunicazioni fraudolente”; una maggiore tutela della riservatezza nelle comunicazioni tra avvocato difensore e assistito; il divieto, già previsto, di attività diretta di intercettazione nei confronti del difensore; il divieto di trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni ritenute irrilevanti per le indagini; innalzamento da cinque a dieci giorni del termine temporale attributo alle difese per l’esame del materiale intercettato; ed altre.

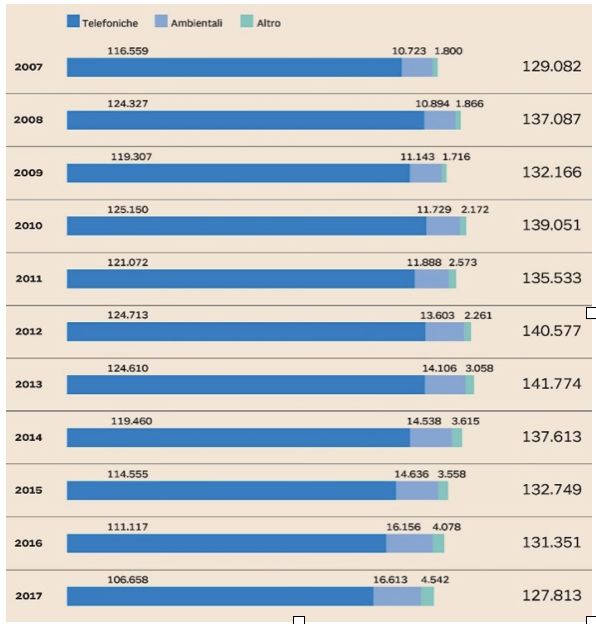

Attenzione però. A proposito dei famosi trojan, occorre distinguere tra estensione nell’uso (Conte 1) e struttura dell’obbligo di motivazione (riforma Orlando). Secondo Salvatore Curreri, ad esempio, l’obiezione maggiormente fondata sul piano della conformità costituzionale della normativa in questione riguarda non già l’estensione dell’ambito applicativo, prodotta dal Conte 1, ma un attenuato obbligo di motivazione introdotto dal decreto legislativo 216 del 2017 (riforma Orlando). “Con questa modifica si è stabilito che l’uso dei captatori informatici è sempre consentito senza che il pubblico ministero debba dare conto delle ragioni per cui ritiene che in quel luogo si stia svolgendo un’attività criminosa, com’era invece previsto, in via generale, nella precedente versione. È sempre richiesto il provvedimento del gip ma l’obbligo di motivazione è attenuato, di conseguenza il ricorso ad uno strumento così invasivo è reso più agevole”. L'intervento del governo Conte 1 ha ampliato il novero dei reati per cui è possibile attivare la cimice mobile, estendendo il campo delle indagini per le quali è consentito il ricorso al trojan come mezzo investigativo: reati contro la pubblica amministrazione, rifiuti, falsi, ambiente, scambio-politico elettorale. Conseguenza politica: la riforma Orlando era già frutto di un compromesso tra tendenze diverse. Difficile pensare ora di poter arretrare. Le restrizioni sull’uso e la divulgazione delle intercettazioni non sono ad esempio sufficienti. Pensiamo a un dato: in Italia si intercettano più del doppio delle utenze telefoniche che in tre paesi messi insieme – Francia, Germania e Regno Unito – dove abitano in tutto 212 milioni di persone. Nel 2012 abbiamo avuto in Italia 124.713 intercettazioni telefoniche, in Francia 41.145, in Germania 23.678 e in UK appena 3.372. L’andamento è da qualche anno in costante discesa (come quello dei costi scesi nel 2017 a 168,8 mln) ma anche sottraendo le Procure più attive (Napoli, Roma, Milano, Palermo, Catania) nel 2017 in Italia abbiamo circa 70.000 “bersagli”, più o meno tanti quanti Francia Germania e UK messe insieme. Sul punto la riforma Orlando non solo andrebbe scongelata ma avrebbe bisogno di un’iniezione ulteriore di garantismo.

Le criticità sono ovviamente anche altre: vediamone tre. Il tema dell’esecuzione penale. Nel documento finale degli stati generali dell’esecuzione penale si leggeva: “se non si riesce a contrastare la diffusa convinzione che il carcere sia l’unica risposta alle paure del nostro tempo e la corrispondente tendenza politica – elettoralmente molto redditizia – ad affrontare ogni reale o supposto motivo di insicurezza sociale ricorrendo allo strumento, meno impegnativo e più inefficace, dell’inasprimento della repressione penale e della restrizione delle possibilità di graduale reintegrazione del condannato nel consorzio civile, ogni riforma normativa sarà fatalmente esposta a “scorrerie legislative” di segno involutivo e “carcerocentrico”, che torneranno a determinare sovraffollamento penitenziario e a minare la credibilità stessa della funzione risocializzativa della pena.” Come si compone questa linea con quella rappresentata dall’espressione “spazzacorrotti”? Giovanni Fiandaca scrive giustamente di un tempo di ossessione repressiva, di populismo giudiziario, nel quale avanza l’illusione che il “panpunitivismo sia il migliore rimedio a ogni male sociale. E questa ossessione repressiva, lungi dal rimanere circoscritta alle forze conservatrici, ha contagiato anche le forze progressiste.”

C’è la questione della dimensione organizzativa della qualità e dell’efficienza dell’attività giurisdizionale. Come sappiamo le performance del sistema giustizia sono tutt’altro che in grado di garantire eguaglianza di trattamento sul territorio nazionale. Anche in questo caso le variabili da tenere sotto controllo vanno molto al di là di quelle tecnico normative, come mostrano ad esempio i dati sulla clearance rate. Ma può sussistere efficienza organizzativa senza ampliamento dell’accountability dei decisori del sistema?

C’è la questione del sistema elettorale per l’elezione della componente togata del CSM. Tutti a parole vogliono mettere fine al correntismo ma non possiamo dimenticare la lezione dei maestri: tendenze, fazioni e frazioni sono dinamiche fisiologiche quando si mettono in moto meccanismi elettorali e dunque inevitabilmente si generano aggregati organizzativi che servono a razionalizzare una competizione che altrimenti diventerebbe atomistica e personalistica. La questione cruciale è quale accountability far valere, ancora una volta come connettere potere e responsabilità. Da questo punto di vista l’idea di introdurre un meccanismo di sorteggio prima ancora che incostituzionale appare inopportuna e inefficace.

I rami alti

Il passaggio ai rami alti richiede qualche premessa. Tra sistema politico e giudici i costituenti disegnarono un equilibrio sul quale non poteva non pesare il medesimo complesso del tiranno (l’espansione dei poteri dell’esecutivo) che condizionò le disposizioni sulla forma di governo parlamentare. Ne venne fuori un compromesso tra le istanze di autonomia e quelle di connessione con il potere politico, tenendosi ben distanti da un lato dal modello dell’elezione popolare dei magistrati e dall’altro dal modello oligarchico liberale dell’incardinamento dei pubblici ministeri nel sistema della burocrazia ministeriale. Nacque una specie di modello misto nel quali si sarebbero dovute impastare autonomia della magistratura, influenza parlamentare mediata dal CSM e ruolo di garanzia del Presidente della Repubblica. Il tutto dentro il dogma dell’unicità della natura giurisdizionale dell’attività dei magistrati, quella delle Procure e quella dei giudici. Unico dunque è l’ordine, unica la carriera (con passaggi dall’uno all’altro ruolo resi più o meno difficili), unico il Consiglio superiore della magistratura chiamato a governare il sistema, unico il mondo di riferimento professionale. A suggello il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale per evitare di dover rendere sindacabili le scelte di politica giudiziaria delle Procure. La partita si chiuse così. Nonostante grandi costituenti si fossero spesi per soluzioni diverse, il taglio netto con la tradizione liberale continentale e con l’esperienza del regime autoritario sembrò imporre lo sbilanciamento verso il principio dell’autonomia della magistratura, ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Al CSM andarono così le funzioni di “vertice organizzativo di questo ordine”. Dalla fine degli anni sessanta in poi, anche per reazione alla precedente fase di semi subordinazione ai poteri politici, fase inclusa processo di “congelamento costituzionale” degli anni cinquanta nel quale molte previsioni della Costituzione restavano lettera morta, queste funzioni furono lette in termini sempre più espansivi, fino a far assumere al CSM un ruolo di indirizzo a forte impatto mediatico, capace di generare veri e propri poteri di veto. È giusto riconoscere che il Presidente Cossiga aveva le sue ragioni per lanciare allarmi intorno a questa evoluzione – nonostante le conclusioni rassicuranti della Commissione Paladin - e non bisogna dimenticare che i conflitti su questo punto cominciarono già con la presidenza Saragat tra il 1968 e il 1969.

A questo processo espansivo si sono affiancati una serie di fenomeni che hanno contribuito a rendere incerto il quadro generale di riferimento. La creazione delle correnti interne alla magistratura, una cosa del tutto prevedibile in presenza di un’organizzazione complessa che richiede la specializzazione delle funzioni di governo; l’uso di sistemi elettorali generatori di frammentazione e di correntismo; l’attraversamento sempre più consistente delle famose porte girevoli tra giustizia e politica; la presenza spesso inopportuna - anche se ci possono essere ragioni di merito per auspicarla - di magistrati negli uffici legislativi e nei gabinetti dei ministri; il rifiuto di ogni meccanismo di governo e conseguentemente di accountability dell’attività delle procure, anche ove fosse assistito da opportune garanzie e muri di separazione dall’esecutivo; l’intreccio tra partiti e CSM, anch’esso del tutto ovvio essendo il Parlamento ad eleggere una parte del Consiglio.

Sul mondo dei rapporti tra partiti e magistratura si sono poi abbattute altre scosse telluriche: l’assunzione di un ruolo dominante della magistratura nella vicenda del terrorismo interno degli anni settanta; l’azione penale di contrasto alla grande criminalità organizzata negli anni ottanta; la vicenda manipulite e l’abolizione del regime originario dell’immunità parlamentare; il populismo giudiziario - da ultimo, solo da ultimo, quello del M5s - che ha generato un lungo sciame sismico. A fronte di questa storia istituzionale, molti sostengono che porre oggi la questione dello squilibrio tra autonomia e responsabilità della magistratura, soprattutto dei pubblici ministeri, sia una minaccia per la divisione dei poteri e apra la strada al rischio di involuzioni illiberali. E le posizioni illiberali dei populisti, per i quali la divisione dei poteri è un impaccio, sembrano confermare questi timori. Il rischio è tuttavia l’ennesima paralisi decisionale: un nuovo capitolo della saga del complesso del tiranno. La domanda è: funziona ancora il compromesso costituzionale costruito alla luce di un né sotto il governo né solo autogoverno, né sola responsabilità, né sola autonomia? Si è generata troppa indipendenza e troppo poca responsabilità? Possono bastare a disporre di una sufficiente misura della seconda la valutazione di conferma e quando ne ricorrono i presupposti la responsabilità disciplinare? Sono meccanismi in grado di controllare ad esempio costi, benefici, valutazioni comparative delle scelte discrezionali dei PM nella conduzione dell’azione penale?

A queste domande occorre rispondere riprendendo in mano quattro dossier da tempo aperti nel dibattito pubblico, distinti ma tra loro strettamente intrecciati tanto che la risposta a uno non può essere strabica rispetto a quella agli altri tre. Abbiamo visto come i costituenti avessero a loro modo tentato di evitare lo strabismo, muovendosi tra chi allora proponeva l’elezione diretta dei giudici e chi la subordinazione dei procuratori al governo.

Primo dossier: separazione dei CSM. Se la magistratura come ci dice l’art.104 della Costituzione è un ordine autonomo e indipendente, è ragionevole sostenere che l’unità di questo ordine, inevitabilmente cementata dai legittimi interessi elettorali per la scelta dei componenti togati del CSM, non mini la terzietà del giudice, il giudice terzo e imparziale come dice l’art.111 della Costituzione? E se non è ragionevole, come introdurre una separazione in sede di autogoverno tra giudici e procuratori senza minarne autonomia e indipendenza? Separazione ad esempio presente in Portogallo, in Spagna e in una certa misura in Francia, cioè in tutti i sistemi a CSM. Insomma, da qualche parte occorre tracciare un confine tra i “due mondi”.

Secondo dossier: azione penale discrezionale. È ragionevole sostenere che il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale elimini ogni margine per scelte discrezionali non controllabili? Anche Germania, Spagna e Portogallo hanno abbandonato questa posizione limitando lo spazio dell’obbligatorietà. Se non è ragionevole, come rendere accountable la scelta discrezionale delle procure nel definire l’ordine di priorità, rispettando autonomia e indipendenza previste dalla Costituzione? Un problema che interrogò a lungo un costituente come Piero Calamandrei, spingendolo a immaginare tra le altre cose un Procuratore generale, scelto dal Presidente della Repubblica su proposta della Camera dei deputati, membro di diritto del CSM che prende parte anche al Consiglio dei ministri, legato da uno speciale rapporto fiduciario con le Camere. Come scriveva Luciano Violante dieci anni fa “poco conta che le indagini del PM abbiano di per sé una ridotta attitudine probatoria. […] Conta solo che un PM si sia mosso e che l’opinione pubblica ne sia stata informata perché si inneschi li circuito delle rivelazioni, delle delegittimazioni, delle esecrazioni”. Possiamo pensare che di fronte a spunti di questo livello possa essere sufficiente il triangolo circolari CSM, valutazioni, poteri disciplinari per rendere efficace questa accountability?

Terzo dossier: separazione delle carriere. Se la Costituzione e gli ordinamenti sovranazionali ci dicono che il processo si deve svolgere in condizioni di parità e davanti a un giudice terzo e imparziale, è ragionevole che magistrati dell’accusa e magistrati giudicanti intreccino in diversi modi le loro carriere, con qualche fragile wall of separation? Che si formino e si coltivino professionalmente nello stesso mondo? Solo l’Italia in nome dell’autonomia e dell’indipendenza presenta questo assetto di completa indistinzione. E se non è ragionevole, come fare in modo che i magistrati giudicanti non possano essere soggetti a un’influenza di sistema da parte dei magistrati dell’accusa e viceversa? È utile forse ricordare come la Corte costituzionale, nell’ammettere il referendum promosso dal Partito radicale sulla separazione delle carriere, riconobbe la separazione (allo stesso modo dell’unicità) come né preclusa né imposta dalla Costituzione in questi termini: “La Costituzione, infatti, pur considerando la magistratura come un unico "ordine", soggetto ai poteri dell'unico Consiglio superiore (art. 104), non contiene alcun principio che imponga o al contrario precluda la configurazione di una carriera unica o di carriere separate fra i magistrati addetti rispettivamente alle funzioni giudicanti e a quelle requirenti”. Questa lettura costituzionale impone anche di cominciare a dire una parola chiara sull’ambiguità della formula della “cultura della giurisdizione” che costituirebbe il bene minacciato da qualsiasi forma di separazione e che ha dominato il dibattito generando una sorta di “scomunica ideologica” per tutte le proposte di riforma.

Quarto dossier: magistratura e alta burocrazia. Autonomia e indipendenza sono strumentali al mantenimento dell’imparzialità: è ragionevole ritenere compatibile l’imparzialità con la possibilità di occupare posizioni di vertice negli staff dei ministri e negli uffici di gabinetto, potendo poi ad incarico terminato ritornare al proprio lavoro di magistrato? In una recente ricerca emerge che nel gruppo dei gabinettisti più gettonato i magistrati sono il 67% del totale. E se non è ragionevole, come introdurre gli opportuni meccanismi in grado di bloccare non solo le revolving door tra magistratura e politica ma anche quelle altrettanto inquinanti tra magistratura e alta burocrazia ministeriale?

La strada davanti a noi

A fronte di questo panorama una cosa va subito detta: gli strumenti scelti dalla riforma Bonafede del governo Conte 1 non erano quelli giusti, erano insufficienti e in buona parte sbagliati. Dalle anticipazioni di stampa emergeva – semplificando - una parte dedicata ai rapporti tra giudici e carriera politica (non può rientrare in magistratura chi ha ricoperto incarichi politici e chi si è candidato senza essere eletto è poi obbligato a cambiare distretto di lavoro nelle sue funzioni di magistrato) e una parte dedicata al governo dell’ordine giudiziario. I componenti togati del CSM sarebbero scelti con un mix di elezioni e sorteggio, gli incarichi semidirettivi sarebbero tolti al CSM e affidati agli uffici giudiziari apicali, ci sarebbe una futura ennesima riforma delle circoscrizioni giudiziarie. Come si vede, risposte insufficienti ai temi dei quattro dossier. Senza contare la inopportunità del ricorso al sorteggio anche se in seconda battuta rispetto alla prima fase elettiva. Come dice Fulco Lanchester, il sorteggio non supera le obiezioni che derivano dalla mancanza degli “effetti positivi forniti dal rapporto di rappresentanza e di responsabilità, generati dal procedimento elettivo e assenti nel sorteggio”. Nicolò Zanon e Francesca Biondi aggiungono: “Una riforma costituzionale sarebbe necessaria anche se si intendesse introdurre un sistema misto, ossia una selezione tra candidati preventivamente selezionati tramite sorteggio, poiché si tratterebbe con evidenza di un aggiramento della soluzione prescritta dalla Costituzione”. E tutto questo anche se il CSM non è un organo rappresentativo in senso proprio.

Giusto dunque resettare il processo e stabilire i punti di convergenza intorno a una possibile agenda di riforme, rimettendo in discussione le decisioni del governo e della maggioranza precedenti che si collocano in contrasto con la piattaforma minima predisposta dall’art.111 della Costituzione. La pdl costituzionale di iniziativa popolare per la separazione delle carriere sposta l’attenzione sui “rami alti” costringendo tutti a un riposizionamento. La pdl contiene luci e ombre. La direzione è giusta ma molte delle soluzioni appartengono al campo della legislazione ordinaria e non al livello costituzionale. Certamente però l’introduzione di due CSM distinti per giudici e PM accoglie una delle esigenze richiamate dai quattro dossier, quella di ridurre l’anomalia italiana della completa indistinzione.

C’è dunque da tenere la barra dritta sui rami bassi della riforma, innanzi tutto per non arretrare; e in secondo luogo per allargare gli spazi del riformismo liberale. E c’è da ingegnarsi per aprire un più ampio cantiere di riforme dei rami alti, tenendo conto delle esigenze di sistema e delle spinte garantiste che non sono certo seconde a quelle giustizialiste. Le esigenze di tenuta della maggioranza non possono scardinare i pilastri della politica riformista né tantomeno mettere in crisi la legalità costituzionale.

paradossi giudiziari

Il pm De Pasquale e l'assurdo terzo processo Eni-Nigeria

un magistrato a Paperopoli