foto LaPresse

Una Biennale in tasca

Guida d’autore, padiglione dopo padiglione, all’esposizione veneziana dell’arte mondiale. Stavolta assai libera da un tema predefinito. Che cosa non perdere

Per scelta, o necessità, il curatore della Biennale dell’arte di Venezia, l’americano Ralph Rugoff, ha organizzato una esposizione assai libera da un tema predefinito, invitando a “guardare con sospetto a tutte le categorie, i concetti e le soggettività che sono date per indiscutibili, contro ogni semplificazione”. E’ inutile quindi sforzarsi nel trovare tendenze, fili comuni, sensibilità affini. Siccome “viviamo in tempi interessanti” (questo è l’auspicio sarcastico del titolo della Biennale odierna: May You Live In Interesting Times), la cosa migliore per il visitatore è perdersi, gironzolare, fermarsi dove qualcosa lo incuriosisce.

Conviene sempre, comunque, iniziare dall’Arsenale, perché lì il Curatore costruisce il suo racconto. Questa volta la novità è che i 76 autori presentati sono gli stessi che poi esporranno le loro opere anche nel Padiglione Centrale ai Giardini (che un tempo era il Padiglione Italia). E’ come se si facesse un racconto due volte rimescolando i vari elementi della storia. L’effetto, soprattutto per chi ha buona memoria visiva, e dei nomi scritti nelle didascalie, è piuttosto interessante.

Il curatore, l’americano Ralph Rugoff, invita a “guardare con sospetto a tutte le categorie, i concetti e le soggettività”

Il Ghana partecipa per la prima volta. Un padiglione che occupa un grande spazio e ricorda nella forma un grande villaggio circolare

E’ meglio però comprarsi, nella libreria all’ingresso, l’ottima Guida breve (18 euro) che permette di avere con sé tutte le informazioni necessarie senza doversi sempre cercare le schede appese ai muri, spesso poco illuminate.

Il grande dipinto d’apertura è Double Elvis (2019) dell’americano George Condo (1957): parodiando i Doble Elvis (1963) di Andy Warhol rappresenta due beoni perdigiorno che si guardano, definiti “la grandiosa glorificazione dell’umanità più abietta”.

Nella sala successiva ci sono le bellissime foto dell’americano Antony Hernandez (1947), sul degrado di Roma (Rome#10, 1999) e quelle della serie Angst (2013-2017) dell’indiano Soham Gupta (1988), sui derelitti di Calcutta: un’umanità di emarginati, visibili soltanto di notte, dotati a volte di un’inaspettata eleganza. Nel Padiglione Centrale dei Giardini, sia Hernadez (con una serie di fotografie, attraverso grate metalliche, di fermate dell’autobus e autofficine: Screened Picture#19) che Gupta (con un altro gruppo di foto di emarginati di Calcutta) confermano il loro valore.

Colpiscono, per la forza del colore nero assoluto stampato su carta da parati, le foto ritratto e autoritratto della sudafricana Zanele Muholi (1972). Quei volti sembrano dire, con sguardo provocatorio, allo spettatore: “Guardami, sono nera, sono lesbica, sono una forza che non può essere ignorata”.

Molto interessante, e significativo è il lavoro dell’artista delle Bahamas, Tavares Strachan (1979) sulla figura di Robert Henry Lawrence Jr: un astronauta afroamericano che morì l’8 dicembre 1969 durante un incidente di volo di istruzione. Passarono altri 11 anni prima che un altro afroamericano venisse scelto per diventare un astronauta. La signora Lawrence ricevette allora molte lettere cariche di odio tipo: “Contento che sia morto, perché ora non ci saranno bestie sulla luna”. Il progetto ENOCH (2018) è consistito nello spedire nello spazio un busto d’oro con le fattezze di Lawrence; un testo murale in neon con la storia del razzismo contro Lawrence e, cosa più toccante, una scultura con neon che rappresenta il fragile scheletro dell’astronauta fluttuante nello spazio buio. Nel Padiglione Centrale dei Giardini, Strachan mostra alcuni grandi collage delle coloratissime pagine tratte da The Encyclopedia of Invisibility (white) (2018): un suo geniale progetto di un’enciclopedia autoprodotta che “completi la colonialistica Encyclopaedia Britannica” con voci, ad esempio, sul “saola” (bovino raririssimo noto come “bovino asiatico”) o la descrizione della città fantasma di Big Bug in Arizona…

Una delle opere di Tavares Strachan (foto LaPresse)

Si entra poi in una sala semibuia dove una selva di trespoli acuminati tengono infilzati dei fogli bianchi sui quali stanno sospesi microfoni e lampadine che pendono dal soffitto. Ognuno dei fogli contiene una poesia di uno dei cento poeti di tutto il mondo incarcerati per le proprie idee politiche. L’istallazione, For, in your tongue, I cannot fit (2017-2018) di un altro artista indiano (gli indiani e i ghanesi costituiscono la presenza qualitatitivamente più significativa di questa Biennale), Shilpa Gupta (1976), crea un paesaggio sonoro e visivo molto suggestivo.

Un altro indiano, Gauri Gill (1970), nel reportage Becoming (2003-in corso) ha fotografato le colonie suburbane nel Rajasthan dove vivono i popoli del deserto cercando di ricreare abitazioni che sono un mostruoso ibrido tra città e villaggio.

L’artista canadese Stan Douglas (1960), con Scenes from the Blackout (2017), mostra delle fotografie di grande formato con scene apocalittiche in una città in preda al panico illuminata soltanto dalla luce della luna.

Anche la tedesca Rosemarie Trockel (1952) utilizza le fotografie montate in grandi pannelli a stampa digitale. One Eye too Many (2019) mostra ritratti, oggetti, disegni in una sorta di grande fermo immagine della società spettacolo nel quale è possibile rintracciare collegamenti nient’affatto causali.

Due delle opere più belle (sia all’Arsenale che al Padiglione dei Giardini) si debbono al cinese Liu Wei (1972) che, con Microword (2018), crea uno spazio scenico incombente e inarrivabile con lastre di alluminio lucido e sfere colorate. Con Devourment (2019), invece, mischia oggetti trovati a materiali naturali e creati dall’uomo (un armadio, una scultura in alluminio, una serie di libri e un divano), dando vita a una composizione lieve e poetica.

La messicana Teresa Margolles (1963), con La Búsqueda (2014) e Muro Ciudad Juárez (2010, presentato al Padiglione Centrale ai Giardini) mostra la crudeltà dei narcotrafficanti del suo paese, attraverso pezzi di muro, con filo spinato, crivellati da pallottole e rumori di treno che fanno vibrare inquietanti bacheche in vetro dove sono appese fotografie e poster strappati con immagini di donne scomparse.

Molti artisti, soprattutto nei padiglioni nazionali (penso soprattutto al lavoro di Fei Jun, che nel padiglione della Cina, ha istallato un marchignegno che, con l’aiuto di Google Earth, avvicina e allontana nello spazio in pochi secondi i visitatori identificandoli con una microcamera), fanno ormai frequente ricorso alla tecnologia digitale. Anche in questa Biennale, a volte, sembra di trovarsi all’interno di un laboratorio altamente sofisticato dove sugli schermi si svolgono bizzarri incroci di calcoli matematici con una smisurata gamma di effetti luminosi e sonori. Particolarmente interessante è il lavoro del giapponese Ryoji Ikeda (1966): data-verse 1 (2019) che attinge a grandi serbatoi di dati (alcuni estrapolati da istituzioni come CERN, NASA, Human Genome Project) sviluppando composizioni matematiche che, proiettate su video di grande formato, “immergono i visitatori in un oceano di dati acustici e visivi rivelando la massa di informazioni scientifiche che condiziona la nostra esistenza”.

Dal soffitto dell’ultimo tratto delle Corderie calano 40 flosci manichini neri, appesi a scale e tramezzi. La tedesca Alexandra Bircken, con Eskalation (2016), introduce una forte tonalità apocalittica a chiusura del primo tratto.

Alla svolta del primo corridoio, in una nicchia della sala di collegamento, si può ammirare l’istallazione del vietnamita Dahn Vo (1975): una statua romana rovinata davanti a delicate lastre dipinte con pennellate quasi evanescenti, “simbolo di una bellezza classica castrata dalla censura cristiana”, inframmezzate da cornici che riportano la frase cara ai nazisti “Jeden das Seine” (A ciascino il suo). Questo discorso continua al Padiglione Centrale di Giardini (dove Dahn Vo espone anche opere del suo maestro-critico danese Peter Bonde) con la riproduzione delle cupe sedie e altri progetti dell’artista del Bauhaus, Franz Ehrlich, prigioniero nel campo di concentramento di Buchenwald. Una volta liberato, Ehrlich continuò a lavorare per i nazisti (una parte dell’utopia modernista del Bauhaus fu contagiata dall’estetica della dittatura) e ideò, tra l’altro, il font con il quale fu scritta la frase “Jeden das Seine”, che fu posta sull’ingresso del cancello di Buchenwald.

Tra i padiglioni nazionali presenti nell’ultimo tratto dell’ Arsenale va segnalato soprattutto quello del Ghana, che partecipa per la prima volta alla Biennale. Un padiglione che occupa un grande spazio e ricorda nella forma un grande villaggio circolare africano (è stato progettato dall’architetto ghanese-britannico David Adjaye). La curatrice, la regista e scrittrice Nana Oforiatta Ayim, artefice anche del Museo nazionale di Storia afro-americana di Washington (inaugurato nel 2016), ha esposto il meglio di di una produzione che, pur essendo realizzata sempre più in Occidente, non ha perso le radici e ispirazioni del paese d’origine. Con il titolo significativo di Ghana Freedom vengono presentati: il famoso El Anatsui, il maestro degli arazzi fatti con il riciclo di pezzi di latta e tappi di plastica (che qui espone coloratissimi lavori di grandi dimensioni e notevole bellezza); un’istallazione di Ibrahim Mahama (quello, per intendersi, che, per la Fondazione Trussardi, ha coperto, durante il Salone del Mobile i caselli daziari di Porta Venezia a Milano con tremila metri di sacchi di iuta logorati dall’usura); una poetica videoistallazione di Selasi Awusi Sosu; le bellissime fotografie in bianco e nero di Felicia Abban, prima fotografa professionista ghanese; i dipinti a olio, ritratti di un realismo tormentato che qualcuno ha accostato a Lucien Freud, di Lynette Yiadom-Boakye. Ma il vero evento, che vale una sosta di un quarto d’ora seduti su scomode panche, è il video di John Akomfrah (1957), proiettato su tre schermi con immagini della rigogliosa natura (dell’acqua e del deserto, degli uccelli variopinti e dei grandi animali), della memoria, delle contraddizioni del post colonialismo e, sopratutto, dell’immigrazione. Si vedono i volti (spesso coperti con maschere di elefanti) e i passi faticosi di coloro che partono, con un borsone soltanto, lasciando per sempre il proprio villaggio, le linee nere del filo spinato, la luce accecante. Quella è la “prima parte” del viaggio.

Due delle opere più belle si debbono al cinese Liu Wei (1972) che, con Microworld (2018), crea uno spazio scenico incombente

Prima di lasciare i Giardini si passa davanti al Padiglione del Venezuela. Fa una grande malinconia vederlo chiuso e abbandonato

Usciti dall’edificio per una pausa è impossibile non vedere, dietro l’angolo, sulla riva del Bacino, il triste relitto del barcone di migranti che affondò, il 18 aprile 2015, nel Canale di Sicilia facendo scomparire in mare tra le 700 e le 1.100 persone. L’artista svizzero Christoph Büchel lo ha ribattezzato “Barca nostra” e lo ha portato alla Biennale come monumento collettivo e commemorativo alla memoria.

Proseguendo oltre ci si imbatte nel padiglione della Lituania, che ha vinto il Leone d’Oro: la riproduzione di un’affollata e rumorosa spiaggia che, dalla balconata, è possibile osservare notando che vi sono rappresentati, con veri attori, tutte le tipologie di bagnanti di ogni età. Sun & Sea (Marina) è un progetto di tre giovani artiste: Rugilé Barzdžiukaité, Vaiva Grainyté e Lina Lapelyté. Che cosa significhi di particolare per i lituani, il cui paese si affaccia sul grigio e freddo Mar Baltico, la spiaggia non è dato saperlo. Certo è che, almeno in questa Biennale, risulta un po’ una loro ossessione. Infatti, sempre all’Arsenale, l’artista Augustas Serapinas (1990) espone una serie di buffe sedie rialzate con tanto di ombrellone, ispirate a quelle dei bagnini sulle spiagge…

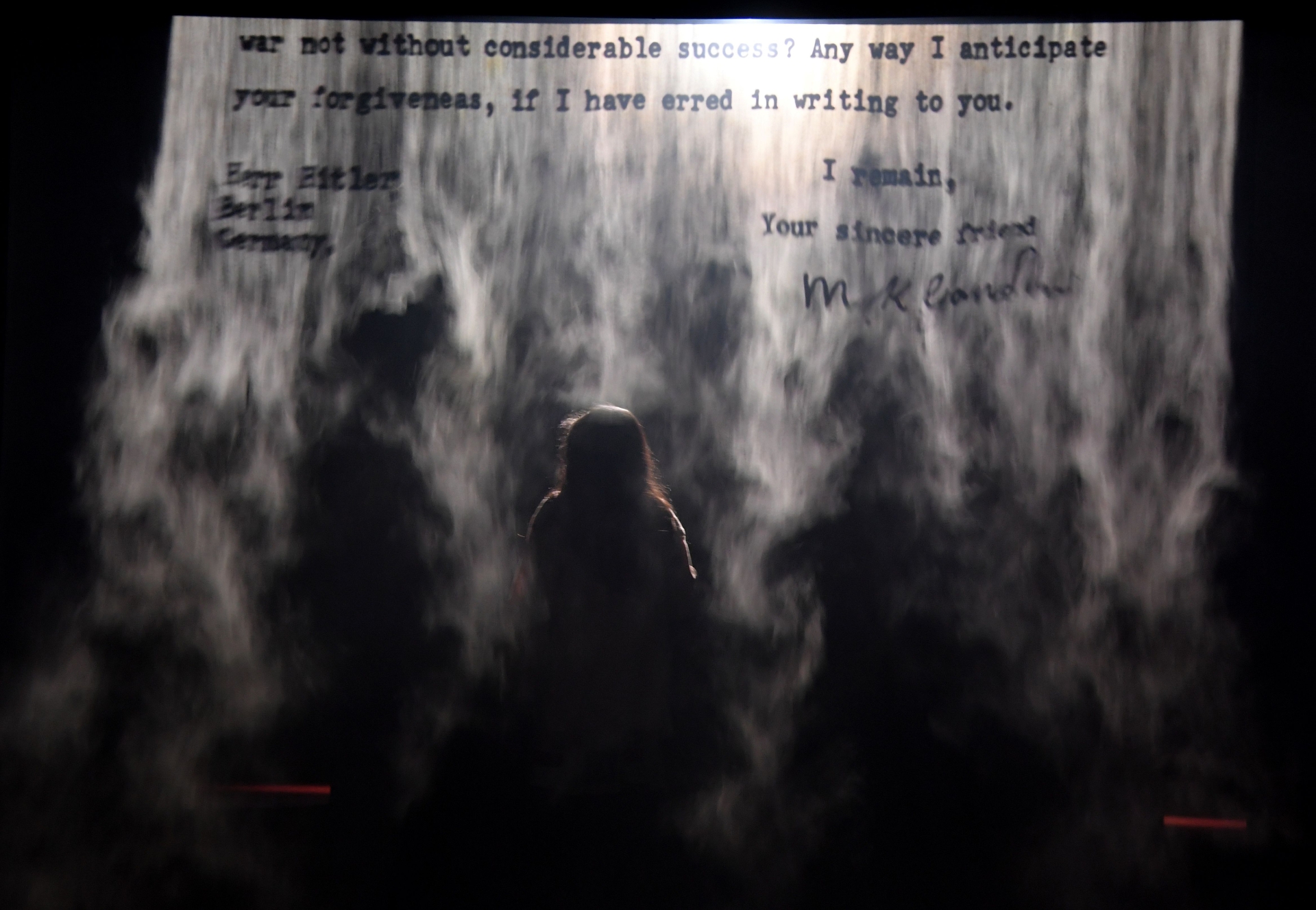

Assai interessante poi è il padiglione dell’India: Our time for a future caring, dedicato alla figura del Mahatma Gandhi. I vari artisti che parlano di lui lo fanno secondo modalità espressive varie, ma mai retoriche. Molto interessante è il lavoro di Jitish Kallat (1972), Covering Letter (2012), che proietta su uno schermo di fumo un video in bianco e nero con il testo della lettera che, nel luglio 1939, Ghandi inviò a Hitler con un forte appello alla pace. Secondo lo spirito della sua dottrina dell’amicizia universale, Ghandi iniziava la sua missiva con la formula: “Caro \amico…”. Quelle parole spariscono nel fumo sul quale sono proiettate. Notevole è anche il lavoro di Atul Dodiya (1959): Broken Branches (2002). Si tratta di nove armadietti contenenti fotografie dipinte a mano e incorniciate, arti artificiali usati, utensili, objets trouvés, dipinti su manifesti. Sono oggetti che ricordano i morti della famiglia dell’artista, cenni alla storia nazionale, riferimenti iconografici, e anche immagini e cose appartenute a Ghandi. La storia personale e quella del padre della nazione indiana si mescolano in quegli armadietti, che sono la copia esatta di quelli che si trovano a Kirti Mandir (la casa-museo di Ghandi a Porbandar).

Foto LaPresse

Gli armadietti paiono anche essere il centro simbolico del “labirinto” del padiglione Italia, dove il curatore, Milovan Ferronato, presenta tre autori con opere storiche e inediti: Liliana Moro (1961), Chiara Fumai (1978-2017) ed Enrico David (1966). In questo percorso espositivo, senza inizio né fine, un po’ ci si perde, ma è voluto. A un certo punto ci si imbatte in una sorta di spiazzo-anfiteatro dove Liliana Moro ha collocato tavoli e ombrelloni colorati e, da un altoparlante, si sente cantare Bella ciao. Quello è davvero il centro del Labirinto. Poco più in là però si trovano degli armadietti-vetrina, come quelli dei medici di una volta, dove sono esposti, nei vari ripiani, piccole opere senza l’indicazione dell’autore. Sono in realtà oggetti dei tre artisti, mischiati e assemblati assieme. Pur avendo visto i loro lavori separatamente, non sempre è facile riconoscerli.

Ai Giardini, una volta visitato il Padiglione Centrale, sempre curato da Ralph Rugoff, conviene aggirarsi per i padiglioni nazionali senza un piano preciso.

Avendo poco tempo, consiglierei di non perdersi due padiglioni. Anzitutto quello della Russia curato dal celebre regista cinematografico Aleksandr Nikolaevič Sokurov (Moloch, 1999; Arca russa, 2002; Faust, 2011). Il tema dell’istallazione è il passo del Vangelo di Luca (15: 11-32) dedicato alla parabola del figlio prodigo, che insegna il perdono, la pietà e la compassione. Il ritorno del figliol prodigo (1663-1669) è il titolo di uno dei massimi capolavori di Rembrandt ed è conservato nel Museo dell’Ermitage (museo del quale parla Arca russa di Sokurov). Dalle finestre dell’atelier di un arista di oggi si vedono i filmati con gli sconquassi e gli incendi delle guerre odierne. La scala interna del padiglione conduce, in basso, nel mondo della pittura fiaminga animato da congegni meccanici dell’artista e scenografo teatrale Alexander Shishkin-Hokusai (1969).

Poco più avanti, sullo stesso viale, c’è il padiglione del Giappone, con una curiosa istallazione, curata da Fuminori Nousaku, intitolata Cosmo-Eggs. Al centro della sala principale del padiglione vengono proiettati in contemporanea quattro filmati di Motoyuki Shitamichi che mostrano le “tsunami-ishi”: pietre giganti gettate a riva dalle profondità dell’oceano che vengono subito intaccate dalle piante e dai nidi degli uccelli. Queste “uova di pietra”, che paiono delle meteoriti, vengono mostrate con l’ausilio di mappe, musiche, foto, racconti antropologici. Il catalogo, che raccoglie testi, foto e materiali della mostra (Cosmo-Eggs, Case Publishing, Tokyo 2019) è un capolavoro di grafica editoriale.

Prima di lasciare i Giardini si deve passare davanti al padiglione del Venezuela, progettato e costruito tra il 1954 e il 1956 dell’architetto Carlo Scarpa. Fa una grande malinconia vederlo chiuso e abbandonato. “Non siamo riusciti del tutto a capire cosa è successo” spiegano alcuni dirigenti della Biennale. “Possiamo solo dire che a quanto ne sappiamo dovrebbero riuscire ad aprire il padiglione verso il 19 maggio”. Era prevista una mostra, curata da Oscar Sottillo Meneses, con quattro artisti: Natalie Rocha Capiello, Ricardo García, Gabriel López e Nelson Rangelosky. Come è stato spiegato, la mostra dovrebbe girare attorno alla metafora della finestra “per esaltare la vocazione libertaria del paese”.

Il Foglio sportivo - in corpore sano

Fare esercizio fisico va bene, ma non allenatevi troppo