(Foto Pixabay)

In fondo al bosco

Simona Vinci e i Fratelli Grimm: quando la paura ci conforta, e gli acquazzoni innaffiano la vita

Ho avuto il succhietto fino all’estate prima di cominciare le elementari. Sei anni di ciuccio, che non ho idea di quanto facciano in successivi anni di psicosi nevrotiche, magari cento, magari zero. Per ora ho quantificato soltanto il danno odontoiatrico. Fu mia nonna a levarmi il vizio, perché mai avrebbe accettato che sua nipote andasse a scuola con quel coso in bocca, quell’impronta neonatale, quel tappo sulla faccia e sulla crescita. Lo fece sparire, io lo cercai per giorni, con intensa disperazione, e poi puf, me ne dimenticai, e fu allora che lo ritrovai, per caso, in un cassetto. Corsi da lei, nonna guarda cosa ho trovato, le gridai, e lei, come avesse visto un boia, urlò ancora più forte, non toccarlo, lo ha portato Manilunghe, è avvelenato! Quasi morii di spavento, lo buttai per terra, e non volli saperne più. Manilunghe era un’ombra, stazionava sotto i balconi, e se un bambino si sporgeva troppo, lui allungava le braccia e lo tirava giù.

Mia nonna usava quest’atroce storiella per tenermi lontana dalle finestre e non farmi fare molte cose (sono cresciuta senza vertigini, mi affaccio dappertutto, sempre, pure troppo). Quella volta, lo usò per farmi diventare un po’ più grande. Non è vero che la paura arresta, rimpicciolisce, inibisce, o almeno non è vero sempre. I delight in what I fear, mi rallegro di ciò che temo, ha scritto Shirley Jackson, e Simona Vinci lo ha messo in esergo al capitolo “Storia di una che andò in cerca della paura”, nel suo “Mai più sola nel bosco” (Marsilio), che è un libro sulle storie delle fiabe dei Fratelli Grimm, su come l’abbiano allevata, e su quel cielo in una favola che è il tempo della nostra infanzia. “Il mio corpo non temeva nulla, ma la mia mente cominciò a temere tutto. Temere non mi bastava a evitare, anzi”.

Eravamo invincibili, da ragazzini: la morte era una possibilità che non prendevamo in considerazione, e questo ci convinceva di poter sfidare tutto, inabissarci, volare, correre, attraversare senza guardare, sanguinare senza infettarci, ammalarci senza morire. Non temevamo i burroni, ma i corridoi sì. Doveva essere una specie di reazione fisica, istintuale, una compensazione necessaria alla sopravvivenza: di qualcosa dovevamo pure aver paura. Ci restava spazio, una metà di noi e della nostra credulità, per convincerci che il mondo era abitato da visibili e invisibili, creature, fantasmi, mostri, forze avverse, boschi incantati, vicine di casa che erano streghe cannibali in borghese, ombre che erano assassini pronti a farci precipitare dal terrazzo. Vinci lo spiega bene: apprendevamo così che esistono il bene e il male, e che sono indivisibili, vitali ed essenziali l’uno per l’altro.

“Vorrei imparare a farmi venire la pelle d’oca”, dice il figlio che non ha paura di niente ma è stupido, quando suo padre gli propone di andare via da casa e imparare un mestiere, e quello gli obbedisce, ma la prima cosa che fa è ammazzare per sbaglio un sagrestano che s’era vestito da fantasma per spaventarlo (la fiaba è “Storia di uno che se ne andò in cerca della paura”). Non che Jacob e Wilhelm Grimm avessero pensato ai bambini, quando scrissero le fiabe che ascoltarono, soprattutto dalle donne, in casa, come tutti noi, e poi viaggiarono per farsene raccontare altre da altri, nel tentativo di raccogliere tutto il patrimonio folclorico tedesco.

Né ebbero mai alcun intento pedagogico. Niente a che fare con Esopo, alle cui favole, qualche mese fa, la Paris Review si chiedeva se non fosse il momento di cambiare la morale. Il nostro tempo fa questo, all’infanzia: la tortura di insegnamenti, valori, vessilli, posizioni. “Non credo che si debba creare qualcosa di specifico appositamente per i bambini”, scrisse Jacob Grimm in una lettera del 1813. L’anno successivo, insieme al fratello, firmò una prefazione alle Fiabe in cui si leggeva che gli adulti che leggano storie ai propri figli sono liberi di espungere, riformare, deformare, senza però dimenticare che “pioggia e rugiada apportano giovamento a ogni cosa sulla terra, ma chi non ha il coraggio di mettere fuori le proprie piante perché teme si danneggino, non potrà pretendere che smetta di piovere”.

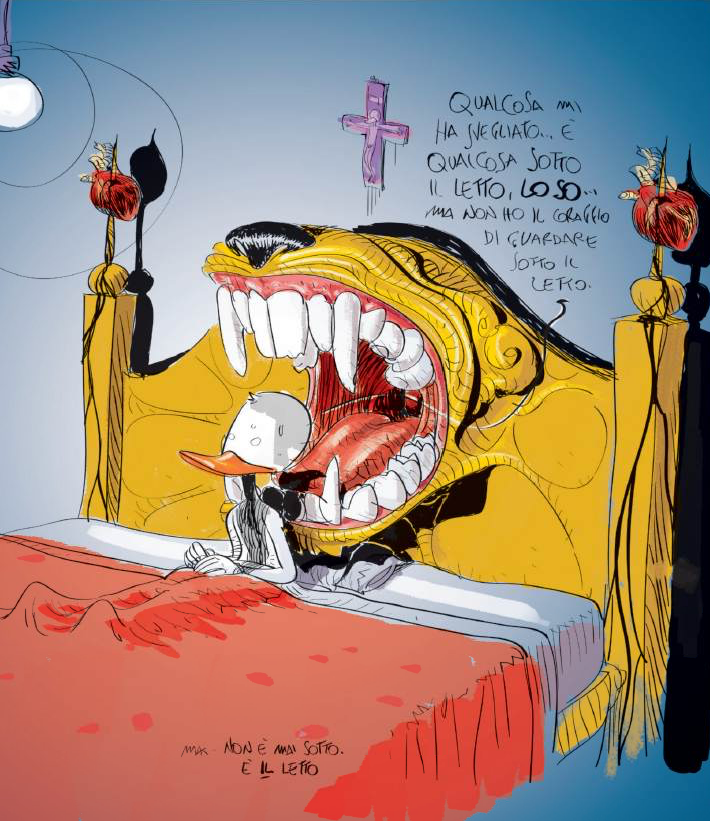

Facciamo questo, quando compriamo menù per bambini e favole annacquate, talvolta pure divise per genere, dove mai e poi mai una mamma minaccerebbe le figlie di mangiarsele vive, né una strega metterebbe all’ingrasso due bambini per poi cucinarseli: pretendiamo che smetta di piovere. Il buon uso di un libro, scrissero i Grimm, comporta non la ricerca del male, ma la misura del proprio cuore. Per questo, quando eravamo bambini, i mostri delle fiabe ce li portavamo nei corridoi, sotto i letti, negli scantinati: temere il loro agguato allargava quella misura.