Foto LaPresse

Alitalia al fondo di un fallimento di sistema

Il soccorso dei capitani coraggiosi e quello di Etihad sono andati male, ma avevano una logica. Lega e M5s non riescono a unire un gruppo di volenterosi, se non con la minaccia o la promessa di prebende

Sostiene Luigi Di Maio: “Non cerco capitani coraggiosi per mettere una toppa, voglio essere l’ultimo ministro dello sviluppo a occuparsi dell’Alitalia”. E Toto? E Atlantia? Tutti ballon d’essai? Sostiene Luigi Di Maio: “Niente proroghe, se ci sono nuove offerte bene, se no andiamo avanti lo stesso con le Ferrovie e Delta”. Ma Delta tace e comunque interverrebbe (per ora) con una piccola partecipazione, mentre le Ferrovie esitano, chiedono tempo vogliono vedere quanto costa l’ultima avventura statalista nella compagnia aerea. Sostiene ancora Di Maio: “Tesoro e Fs potranno intervenire con oltre il 50 per cento”. Dunque siamo alla nazionalizzazione? E come la mette Bruxelles? E i contribuenti ? “Prima gli italiani”, grida Matteo Salvini, già sempre i primi a pagare.

I “capitani coraggiosi” ai quali fa riferimento il ministro dello Sviluppo sono quelli chiamato in campo da Silvio Berlusconi dopo il suo no alla fusione con Air France-Klm sostenuta da Romano Prodi lo stesso che nel 1996, anno in cui si era registrata una mostruosa perdita, aveva collocato sul mercato il 37 per cento della compagnia di bandiera. La parziale privatizzazione doveva essere sostenuta da un matrimonio internazionale. In ballo la olandese Klm e la Air France. Con Klm la frattura si consuma sullo sfruttamento degli scali lombardi di Linate e Malpensa. Con Air France, che nel frattempo ha inglobato Klm, si arriva a una partecipazione di appena il 2 per cento. Quando Prodi torna al governo nel 2006, pensa di vendere un altro 39 per cento tratta con Air France passando per Matignon e l’Eliseo i palazzi parigini del potere politico. Ma Prodi cade, nel 2008 vince Silvio Berlusconi cavalcando l’italianità dell’Alitalia.

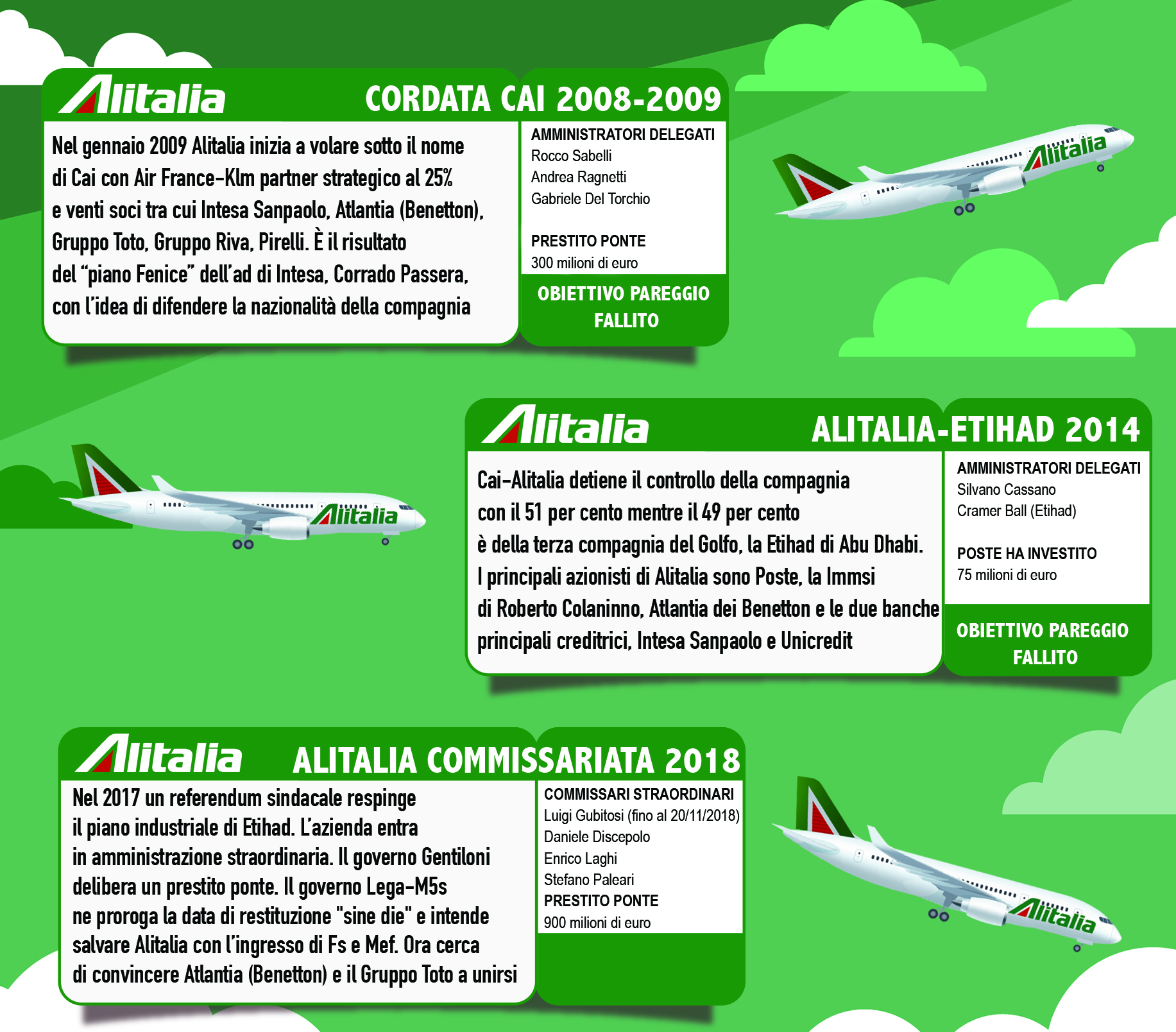

Infografica a cura di Nicola Imberti

A fare da capofila è la banca Intesa Sanpaolo guidata da Corrado Passera che aveva una elevata esposizione nel settore aeronautico, in particolare con la Air One di Carlo Toto, sì proprio lui. Passera mette insieme una cordata guidata da Roberto Colaninno. I patrioti, come li chiama Berlusconi, erano in origine 16 tra i quali Benetton, Riva, Ligresti, Marcegaglia, Caltagirone. In una cena a villa Madama diventano 22, ma poi escono Marcegaglia e Aponte. Con l’operazione Fenice, come viene chiamata, la bad company passa allo stato che si accolla debiti e cassa integrazione (oltre 2 miliardi che finiscono nel calderone del debito pubblico), mentre la parte sana va per 300 milioni di euro alla Cai, la holding dei nuovi azionisti. Air France torna partner strategico al 25 per cento del capitale. E qui rientra anche Toto che fonde la malmessa AirOne nella nuova Alitalia e si ritrova a essere azionista, nonché “prestatore” di aerei. Mentre Intesa, alleggerita del fardello Toto s’impegna a prestare fino a 800 milioni in modo che la dotazione finanziaria si aggiri attorno a 1 miliardo e 600 mila euro. La fusione con AirOne serve anche a ricreare una situazione di monopolio sulla tratta Roma-Milano, la gallina dalle uova d’oro che nel frattempo viene insidiata dai treni ad alta velocità.

La pulizia di bilancio e ottomila dipendenti in meno migliorano i conti nei primi tre anni, pur senza arrivare mai al pareggio. Poi dal 2012 è di nuovo profondo rosso. Il patto con gli azionisti prevede che non possano vendere prima del 2013 e proprio in quell’anno comincia la grande fuga. Le Poste mettono una chip, ma anche Roberto Colaninno getta la spugna. Il totale delle perdite arriva a 843 milioni di euro. La Fenice torna cenere. Perché?

La colpa è senza dubbio dei costi (dal carburante al personale, passando per gli aerei in leasing e gli slot), oltre che della efficienza, ma ancora una volta è mancata una chiara strategia. Alitalia resta sempre troppo piccola e troppo grande allo stesso tempo.

A quel punto, salta fuori il cavaliere bianco in sella a un puledro arabo. E’ Luca di Montezemolo che siede nel consiglio di Unicredit in rappresentanza dell’emiro ad aprire la porta alla Etihad, la compagnia aerea di Abu Dhabi. Siamo nel 2014, a palazzo Chigi Matteo Renzi tira un sospiro di sollievo, per un accordo nato durante il governo Letta, perché sembra che questa volta non sia lo stato a pagare. Etihad prende il 49 per cento (di più non più secondo le regole europee), AirFrance si sfila, al comando vanno due manager internazionali, James Hogan come vicepresidente (il presidente è Montezemolo) e Cramer Ball come amministratore delegato, che ridisegnano l’intero business e promettono il pareggio nel 2017. Non andrà così. Come mai?

Innanzitutto la nuova Alitalia rinasce al solito con pochi capitali (un miliardo o poco più) insufficienti a rafforzare la flotta. Sul lungo raggio, il comparto più redditizio, la compagnia italiana non ha mano libera. Verso Cina e India, due dei mercati che crescono di più, viene frenata dalla concorrenza di Etihad che vuole portare i passeggeri nello hub di Abu Dhabi. Le frequenze di Alitalia per Abu Dhabi diventano 62 al mese, più le 186 di Etihad, per 45mila posti in tutto. A occidente il blocco viene dall’alleanza a quattro con Air France, Klm e Delta. Si scopre poi che la stessa Etihad non è quel purosangue che sembrava. Una ad una crollano infatti tutte le sue operazioni europee: in Germania (Air Berlin), in Svizzera (Darwin), in Serbia (Air Serbia). Arriva così il piano di risanamento faticosamente discusso con i sindacati e poi bocciato dal referendum tra i dipendenti il 24 aprile 2017. Suona la campana a morto anche per questo salvataggio, Alitalia finisce in amministrazione controllata in mano a tre commissari e sostenuta dal governo con un prestito di 900 milioni di euro.

E adesso? Adesso c’è la Lufthansa (anche se non ha presentato una vera e propria offerta) come dieci anni fa c’era l’Air France. Se no spuntano altri pateracchi, peggiori e ben più pasticciati rispetto a quelli, pure falliti, dei capitani coraggiosi e degli arabi. I commissari hanno ridotto le perdite che restano tuttavia ingenti (oltre mezzo miliardo di euro). Il trasporto aereo ha bisogno di grandi capitali, soldi freschi, liquidità, un cuscinetto per ammortizzare le perdite in un business altamente instabile, una compagine azionaria solida e di lungo periodo. Di Maio ha in mano solo le Fs le quali, però, debbono investire molto anche sull’alta velocità che ormai mostra segni di sovraccarico (si vedano i continui ritardi soprattutto sull’asse principale Milano-Napoli) per non parlare dei treni locali. Il trasporto aereo e quello ferroviario sono diversi se non altro perché il primo è altamente competitivo, mondiale non solo nazionale e ipersensibile alla congiuntura. Inoltre il bilancio delle Fs ogni anno viene integrato da una dotazione del Tesoro. Quindi, l’azienda non è autosufficiente. Se mettiamo insieme questo con la eventuale quota del ministero dell’Economia, Pantalone è l’azionista numero uno. E Benetton, e Toto? Parole, soltanto parole. Finora. In ogni caso vengono tirati in ballo con un gioco di bastone e carota di bassa lega. Per Atlantia il ricatto sta nell’entrare in Alitalia e avere in cambio la conferma delle concessioni autostradali minacciate dai pentastellati. Per Toto che senza dubbio sarebbe il socio più debole, c’è sul piatto la promessa di sbloccare i cantieri in Liguria e Abruzzo, i quali hanno messo il gruppo in serie difficoltà finanziarie. Inoltre c’è una coda di contenziosi giudiziari pari o addirittura superiori ai 350 milioni di euro dei quali si è parlato come ticket d’ingresso. Quanto a Delta, prende per ora una piccola quota, ma non ci sono cifre ufficiali. Inoltre, con la compagnia americana rientra dalla finestra anche Air France unita in Sky Team.

Insomma, sono andate male operazioni che avevano una loro logica, per quanto discutibile, una loro consistenza e una rete di alleanze interne e internazionali. Come potrà funzionare l’accrocco fatto di stato e di parastato (Atlantia e Toto sono concessionari) che si cerca di mettere in piedi adesso? Per avere una idea delle cifre in ballo, riprendiamo l’indagine di Mediobanca. Nel periodo di amministrazione straordinaria (2008 -2014) gli oneri a carico della collettività sono stimati in 4,1 miliardi di euro ai quali si aggiungono altri 3,3 miliardi dal 1974 al 2007. Dal 1996, anno della prima perdita monstre di 625 milioni, il saldo negativo è stato pari a 3,906 miliardi. Dei 34 anni esaminati da Mediobanca, 20 hanno chiuso in deficit, sommando una perdita pari a 5,1 miliardi. E Luigi Di Maio ha in mano solo una pecetta.