Jovanotti durante una tappa del suo Jova Beach Party (foto LaPresse)

L'Italia spiegata con Jovanotti

La musica come termometro della vita, la luna come antidoto alla nostalgia, la contaminazione come vaccino anti chiusura, l’ambientalismo come fotografia dei nuovi confini della libertà. E poi i talenti del futuro, i 700 mila in spiaggia e il nuovo disco. Un giorno da sballo con Lorenzo Jovanotti

Ciao Lorenzo, ben ritrovato. Viaggio di dicembre nella pioggia, per andare a trovare Jovanotti a casa sua, a Cortona, dove per arrivarci bisogna salire, bucando le nuvole e poi aggirandosi per deserti vicoli acciottolati, tra tinte scoraggianti (lupo ululì, castello ululà – ma la metropoli, Lorenzo, dov’è finita la metropoli pulsante?). Strano che per incontrare l’eroe del formidabile caravanserraglio estivo appena trascorso, il Jova Beach Party che ha intrattenuto un’Italia riscopertasi a centralità balneare (Papeete, ricordate?), si viaggi in uno scenario così altero, da poesia ottocentesca, entrando in una casa silenziosa e solitaria e nel tempo sospeso del dopo-party.

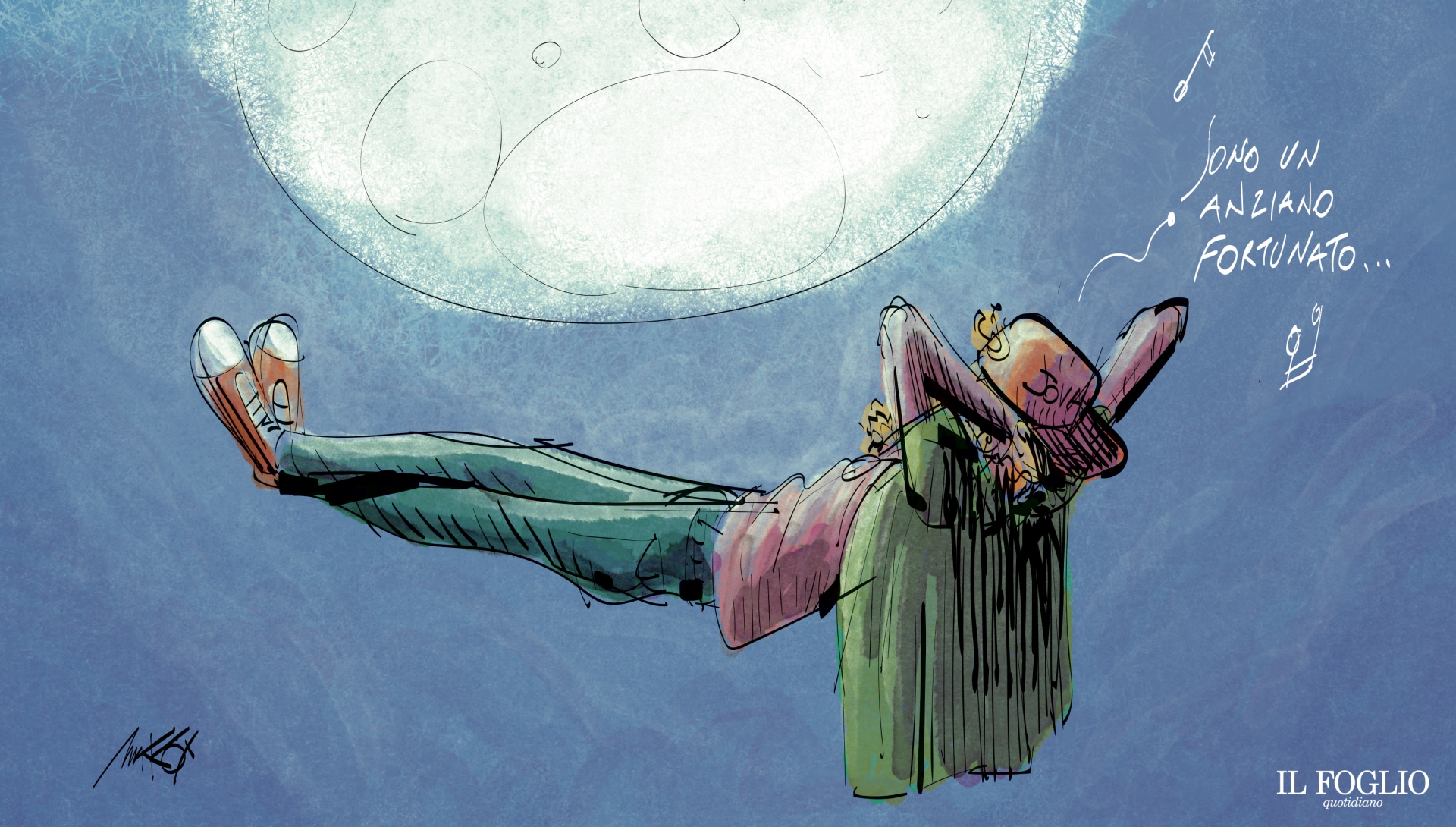

Il motivo per conversare è l’album di Jovanotti uscito a sorpresa in questi giorni, “Lorenzo sulla Luna”, un concept sulle immagini lunari nella canzone italiana attraverso una sequenza di pezzi celebri della nostra tradizione, rifatti da Jovanotti a modo suo, con in più un brano inedito e ispirato. E’ flagrante la distanza con l’afflato totale del progetto Jova Beach Party (JBP), parata di suoni, colori e profumi, grandeur dell’empatia, equivocata e criticata non poco, ma anche goduta da 700 mila persone che non la dimenticheranno mai. Invece ecco questo disco piccolino, umile, un po’ snob, intrigante per gli addetti ai lavori e inaspettato per il pubblico perché, diamine, Jovanotti che canta Gianni Togni e Modugno è una notizia strana, su cui fino a qualche tempo fa ci sarebbe stato chi avrebbe preso posizione – adesso per fortuna no, adesso l’album atterra placidamente nel mercato natalizio e saprà farsi apprezzare per com’è lieve, post-tutto, bizzarro da collocare e da capire, a patto gli si voglia trovare un posto nel percorso del musicista italiano più complicato da incasellare. Certamente un divertissement alla fine preso sul serio, uno spunto lasciato crescere finché ha assunto una forma, un progetto sulla canzone italiana, oltre che di canzoni italiane. E l’occasione per tornare laddove Lorenzo ha vissuto la sua recente epifania artistica, nell’incontro, la collaborazione, e la reciproca scoperta con Rick Rubin, il più influente produttore espresso dal mercato americano negli ultimi anni, divenuto il miglior consigliere artistico di Jovanotti, il suo ispiratore e, probabilmente, un grande amico.

Nel momento della crisi, infatti, Jovanotti non è andato dallo psicanalista: è andato da Rubin con un po’ di canzoni nuove e diverse questioni su cui fare chiarezza: dove andare con la mia musica? Come liberarmi di un pesante bagaglio di esperienze, senza smarrirne il valore? Come si fa la musica con convinzione, passati i 50, in quella famosa fase in cui si comincia a riflettere sulle prossime mosse? La “cura” funzionò bene e ne è uscito “Oh Vita”, l’album del 2017, giusto due anni fa. Lorenzo ha ritrovato la connessione con la sua energia e con l’intensità su cui ha costruito la propria carriera. E i contatti sono stati riattivati proprio da questo produttore carico di successi ma anche un po’ magico, un santone laico che tratta il pop come una mistica, a cui si accede spogliandosi degli orpelli inutili. Rubin è penetrato nella psiche di Lorenzo e ha toccato i gangli giusti. Non diventi il producer più famoso del mondo, se non sai fare queste cose. E in un baleno Jovanotti, che è sempre stato un tipo svelto, ha visto placate le ansie e soddisfatti alcuni interrogativi – almeno quelli legati alle forme e alle motivazioni. E ha capito che il sodalizio con Rubin era una svolta da stabilizzare nel suo percorso. Così, alla prima occasione l’ha rifatto, quando tutti e due avevano una settimana per chiudersi nello studio a Malibu, con pochi collaboratori fidati e un’intuizione venuta a Lorenzo mentre già allestiva il gran carrozzone del JBP, il suo progetto visionario quanto un’impresa di Fitzcarraldo.

“Sono partito con l’idea di stare a vedere che succedeva”, racconta Lorenzo. “Gli ho spiegato che volevo fare queste canzoni italiane che parlano della luna e che volevo le ascoltasse, perché Rubin non sa niente di musica italiana, musicalmente è centrato solo sulla sua cultura. Ci siamo divertiti e abbiamo cominciato a registrare in maniera informale. Da subito l’idea non era di suonare delle cover, ma di dar forma compiuta a un progetto, al cui centro c’era la Luna, che è il ricordo più forte della mia infanzia e che è la protagonista di tante splendide canzoni di Dalla, Fossati, Modugno, la Vanoni… E volevo cimentarmi con la mia voce, una sfida che posso affrontare solo su canzoni non mie, mettendomi alla prova cantando cose che non mi appartengono. Cosa diventa la mia voce, entrando dentro a un pezzo di Dalla?”. Insomma non si trattava di rifare, di misurarsi con, ma di cantare con la naturalezza del proprio stile.

“Abbiamo capito subito che questo progetto andava a toccare gli interessi locali, e la politica locale non è altro che quella nazionale in miniatura, ma più feroce. Stavolta poi c’era il mio nome dentro e perciò la questione, anziché rimanere nei giornali locali, diventava nazionale”

L’attacco del disco, con quella versione di “Notte di Luna Calante” che arriva da un sogno di primavera, dà subito la misura della scelta. “Alla fine le ho cantate come fossero canzoni mie, pezzi che ho incontrato sulla mia strada. All’inizio pensavo di metterci delle atmosfere spaziali un po’ vintage, dell’elettronica retrò, che desse quel gusto “fantascienza d’una volta”. Ma Rick è uno che non vuole artifici: a lui interessano voce e melodie. E’ un anti-decorativo per eccellenza”. Infatti “Lorenzo sulla Luna” è diventato un disco essenziale, sussurrato, ricamato delicatamente e con qualche saltello beat, quando arriva il momento di “camminare dentro a un metrò”, in “Luna” di Gianni Togni. “Ci siamo rifatti ai Monkees. “Luna” ha una melodia semplice, ripetitiva. E i Monkees non sono mai stati presi sul serio, erano solo un gruppo da televisione. Ma se adesso li riascolti, li capisci. Come Cochi e Renato da noi: “La Canzone intelligente” nessuno l’ha presa sul serio, ma è un pezzo della madonna”. Togni-Monkees-Cochi e Renato: la trinità di Malibu, in una giornata in cui avrà tirato il solito vento senza requie del Pacifico. “Su ogni pezzo Rick ha avuto un approccio diverso. Quando è arrivato il momento di “Una notte in Italia” di Fossati, ha reagito in un modo incredibile… aspetta, ti faccio vedere!”. Di botto Lorenzo s’alza dal trespolo dello studio casalingo e si fionda nella stanza accanto, per tornare un secondo dopo sorridendo e protendendo un grande blocco d’appunti, su cui, tra macchie di caffè, c’è scarabocchiato solo: “Joe Strummer”. “Ecco questo me l’ha fatto vedere di là dal vetro mentre stavo registrando! Voleva dirmi: Falla alla Joe Strummer! Come la farebbe lui. Quando sono uscito dalla sala ho preso il blocco, e me lo sono portato a casa!”.

“Luna di città d’agosto” è il pezzo scritto da Jovanotti per questo disco, una ballata intensa e cinematografica, che contiene l’unico rap del disco. “Prima non avevo mai fatto dischi in un modo così istintivo”, continua Lorenzo. “Ora Rick me lo sta insegnando. Lavora come negli anni Sessanta, in fretta, senza sovrapposizioni. Del resto Celentano una volta m’ha raccontato che ‘Azzurro’ l’hanno registrata solo due volte. Una l’hanno tenuta ed è finita sul disco, l’altra l’hanno buttata, nel senso che ci hanno proprio inciso sopra. Nella musica c’è qualcosa che il microfono fotografa sempre. Non puoi mentire. Se per sei mesi stai a farti le pippe in studio, quella pesantezza rimane dentro un disco, la percepisci”.

Il sodalizio Jovanotti-Rubin ha talmente stretto le fila che adesso Rick si sta costruendo uno studio in Italia, vicino Siena, a due passi dalla casa di Jovanotti: “Il posto l’abbiamo trovato insieme”. Il legame si prolungherà nel tempo e condurrà Lorenzo chissà in che direzione: “So che siamo solo all’inizio. Possiamo fare cose pazzesche. Lui è un avventuriero musicale e io pure. Ultimamente la principale sensazione che provo nei confronti della musica è quella di sentirmi ancora all’inizio. Dimmi cosa c’è di più bello”. Con Rubin stanno già parlando del prossimo progetto insieme: “Mi sta capendo. All’inizio ci siamo annusati. Lui se non sente il feeling, lascia perdere. Per esempio non ha capito i Nirvana, perché il rock a quei tempi per Rick erano gli Slayer. Ma quando entra in azione ha un’etica del lavoro pazzesca e in questo io gli somiglio. Bisogna sempre avere progetti che si vanno formando nella tua testa. E bisogna tenere i canali di comunicazione aperti. Con Rubin ci possiamo dire tutto: non si offende mai nessuno. Una volta m’ha confessato che un personaggio come me in America non esiste. E quando mi è venuto a trovare in Italia è rimasto sconvolto dal modo in cui la gente si relaziona con me, anche soltanto quando entro al bar. M’ha confessato di non aver mai visto niente del genere, nemmeno con Johnny Cash. Quel certo modo con cui le persone mi vengono incontro, come se mi conoscessero da sempre”.

Già, perché chi è diventato intanto Jovanotti, dopo una carriera lunga trent’anni, proveniente da quegli anni Ottanta ormai impalliditi e a fianco di un paese che cambiava, ma che non s’è mai stancato di lui? “Io so di essere stato unico. Prima di me, da noi si facevano cose diverse. Sapevo dove volevo arrivare, ma non c’erano altri che condividessero quel che intuivo. Quando ho cominciato, stavo sulle balle anche ai rapper, non mi ammettevano nella comunità, non accettavano che arrivassi da un percorso che contemplava la console dei djs, la tv, e addirittura da Milano, io che ero cresciuto a Roma. Non ho mai fatto parte di una scena. Mai cercata la foto di gruppo, quella che ti dà sicurezza. Ho cominciato da disc jockey e la console è un mondo solitario. Da Goody Music, il negozio per djs di Claudio Donato. Ma la novità fu di pensare che la console potesse essere il mio palcoscenico”.

Il sodalizio con il produttore americano Rick Rubin: “So che siamo solo all’inizio. Possiamo fare cose pazzesche. Lui è un avventuriero musicale e io pure. Ultimamente la principale sensazione che provo nei confronti della musica è quella di sentirmi ancora all’inizio. Dimmi cosa c’è di più bello”

Da lì in poi Jovanotti rimane un caso a parte, inclusi i sentimenti forti che avrebbe continuato a provocare, sì o no, amore o antipatia. La memoria di quegli inizi non abbandona mai Lorenzo: “A Roma mettevo i dischi al Veleno, che poi si chiamerà Diva Futura. Era un vecchio night, trasformato in discoteca. Aveva il clima decadente di Via Veneto, che era dietro l’angolo, un look alla antico romano, i divani di leopardo, la pista piccola. Mettevo tanto rap: Afrika Bambaata, Beastie Boys, Grandmaster Flash, fino all’86, quando sono partito per Milano. Sul dancefloor imponevo le cose, camuffandole tra i pezzi di Madonna. Il flusso non si fermava mai e poi ci rappavo sopra, che era una novità, perché a Roma i djs erano tutti timidi, tranne Faber Cucchetti, l’unico estroverso. Sono stato il primo a Roma ad aprire il microfono. Alle 3, quando il Veleno chiudeva, andavo da Corrado Rizza, il dj dell’Hysteria che restava aperto fino alle 5, e rappavo mentre lui metteva i dischi. Esistono delle cassette di quelle serate. L’Hysteria era diverso dal Veleno: aveva la console in alto e chi ballava non vedeva il dj. Non mi piaceva, soffrivo questo distanza, m’impediva di esibirmi: a me piaceva vestirmi strano, mettere i cappellini, essere protagonista, cose che andavano oltre il djing romano. Ma Roma è sempre stata una città conservatrice, mentre allora Milano era una città new wave, protesa verso i linguaggi fashion. A Milano l’hip hop ce l’ho portato io, prima non girava: quando sono arrivato da Cecchetto a Radio DJ, mettevano solo nuovo rock. Sono diventato famoso in un flash. Dopo la radio, la notte andavo all’Hollywood o al Plastic, a mettere i dischi. Ho fatto subito amicizia coi Righeira e con Keith Haring, che stavano eternamente là. Una volta è arrivato Giorgio Gori, all’epoca incaricato dei palinsesti a Mediaset. Quel giorno Berlusconi gli aveva messo in mano Canale 5 ed era sconvolto. Diceva ‘ti rendi conto, m’hanno affidato tutta sta cosa’. Era ancora un ragazzino e s’è ubriacato”. Adesso fa il sindaco a Bergamo. “Dicono che sia molto bravo”.

Poi c’è stata la lunga corsa nel successo, senza requie, con quella bramosia elettrica che non l’ha mai abbandonato. Finché arriva il giorno che ti fermi e non sei più così sicuro di te. Adesso, per fortuna, la crisi della mezza età è alle spalle e anzi Lorenzo sembra non avere più un’età definibile. E ha ricominciato a respirare la sua sana ansia da prestazione. Fin quando non è partito il Jova Beach Tour, un viaggio fisico e mentale sufficiente a saziare il grande Gatsby: “Alla fine ero felicissimo, perché una cosa così non l’avevo mai vista. Nemmeno fatta da un altro. Non si potrà rifare, ma si può rifare meglio, con un’altra idea. Ci si può lavorare, non nel 2020, ma non adesso perché voglio scrivere nuove canzoni, magari l’anno dopo. Per la prima volta da quando faccio questo mestiere, mi sono sentito totalmente nel mio elemento. Come se tutti gli anni di lavoro m’avessero portato fin qui, a questo formato, e io stessi finalmente facendo la cosa per la quale sono nato. Non ero in prestito in un mondo: era il mio mondo, quello che ho inventato io. A ogni tappa del JBP stavo sempre lì dalle tre del pomeriggio… mettevo dischi, facevo gli annunci, facevo sentire musica africana, hip hop, indie, Toto Cotugno, Gianni Morandi, Fatoumara Diawara… La musica, il mio elemento, la mia vita. Io tutto il giorno non faccio altro che ascoltare musica. Ma qui c’era in più il fattore umano, lo spazio, le dimensioni, l’utilizzare dei posti modificandone l’uso, attribuendo loro un nuovo genius loci. M’hanno raccontato che ora a Silvi Marina la gente va a farsi le foto dov’è passato il JBP, come a Woodstock. Perché gli smartphone hanno cambiato il mondo e noi uomini adesso siamo antichi”.

“Però – continua – ci sono degli elementi che non possiamo smarrire, sennò ci ammaleremo tutti. Il primo è l’esperienza del corpo. Ecco: l’idea di JBP è stata di far vivere ai nostri corpi una esperienza non industriale, non standardizzata, elettrizzante. Perché io ormai quando vado a un concerto so come reagirà il mio corpo, conosco la liturgia. Ma quando arrivavi qui non sapevi cosa aspettarti e con quale dei tuoi sensi farne l’esperienza. Non a caso sono venuti un sacco di giovani. E per un artista della mia età avere un pubblico per metà sotto i 25, vuol dire tanto”.

Tutto bellissimo, ma lungo tutto il suo svolgimento, e anche prima di cominciare il Jova Beach Party ha vissuto tra le polemiche. Il progetto era attaccabile, da molti pulpiti, veri e presunti. E quasi nessuno ha perso l’occasione. “Abbiamo perfino avuto ‘Report’ per una settimana alla calcagna del JBP. Elicotteri compresi, che ci giravano sulla testa e intervistando tutti. Ero spaventato, ma dicevo: siamo in ordine, perciò spalancate tutto, ditegli tutto. Abbiamo fatto più di quello che eravamo obbligati a fare. Ogni particolare, a cominciare dalla sicurezza e dal rispetto dell’ambiente, è stato curato al meglio. Conoscevamo le criticità e ce lo siamo detti dall’inizio: attenti a ogni dettaglio. E ‘Report’ alla fine il servizio non l’ha fatto”.

JBP è diventato lo stesso un bersaglio. Il discorso si è complicato e c’entrano la presunzione d’innocenza e la fine di certe libertà. D’improvviso uno show diverso dagli altri, è diventato l’emblema di ciò che succede nel nostro paese del sospetto, tutti i giorni. Fin dal lancio del tour sono arrivate le supposizioni maligne, ha deflagrato la cultura del controllo, ben più dell’interesse per quello che stava per succedere. Attenti a non calpestare la riga gialla. E occhio al delicato eco-sistema che tende a diventare una causa con troppi paladini di passaggio. “Era il mio lavoro farlo secondo le regole. Voglio stare tranquillo, la sera ho lì 50 mila persone, roba seria. Il tour impiegava mille persone, con addosso gli occhi di tutti”.

Consumata la serata finale a Linate, Lorenzo è sbottato: in un post su Fb ha messo da parte la diplomazia e ha raccontato cos’ha visto dal suo punto di osservazione. Adesso ci ripensa: “Faticoso e bellissimo, mai fatto prima. Però abbiamo capito subito che questo progetto andava a toccare gli interessi locali, e la politica locale non è altro che quella nazionale in miniatura, ma più feroce. Stavolta poi c’era il mio nome dentro e perciò la questione, anziché rimanere nei giornali locali, diventava nazionale. Abbiamo dovuto imparare a gestirla. Avevamo bisogno di permessi e di collaborazioni e questa atmosfera attorno al JBP minacciava di mettere in crisi l’evento. Non è come affittare un palasport: qui eravamo sottoposti a discrezionalità su tutto. Bastava che un pretore si svegliasse un’ora prima del concerto. In particolare alcune associazioni ambientaliste hanno approfittato della cosa, inventando problemi che noi avevamo già risolto. Andavamo a suonare in spiagge ‘antropizzate’, ovvero piene di gente, mica all’Isola dei Conigli: Rimini, Lignano, Viareggio… Il nostro arrivo dava visibilità: tutto qui, semplice. Non c’erano fatti reali su cui attaccarci, ma non hanno rinunciato a farlo. E io sono naif: pensavo che coinvolgere il Wwf fosse una garanzia sufficiente – chi meglio di loro? Li consideravo i miei interlocutori. Invece mi ha colpito la disgregazione di quel mondo lì, proprio quello dell’ambientalismo, pieno di protagonismi, mentre l’aspetto dell’ecologia viene dopo. Un’infinità di polemiche generate per sollecitare attenzioni e sottoscrizioni. Invece era una questione seria: o io questa spiaggia la distruggo, o no. Non è una cazzata. Ci saranno dei fatti, ci sarà qualcuno che sa valutare. E ci sarà qualcuno capace di quantificare quanto proprio noi abbiamo smosso, attorno alle questioni dell’ambientalismo? L’ambientalismo è spuntato in prima pagina quando siamo arrivati noi. Lo show era pieno di immagini e di racconti sull’ecologia. Un impatto di comunicazione senza precedenti. Pensa solo alla questione della plastica. E quei messaggi li davamo a gente coi piedi nella sabbia, con la musica e una birra in corpo: garantito che non è come vedere uno spot del ministero in tv. Alla fine penso che quelli che hanno parlato male di JBP solo quelli che non ci sono stati. Perché era davvero una figata pazzesca”.

“Volevo cimentarmi con la voce, una sfida che posso affrontare solo su canzoni non mie. La Luna, il ricordo più forte della mia infanzia”

Finita la festa, Lorenzo è scappato: “La cosa più bella è che ne sono uscito che avevo ancora voglia. Mai capitato prima. Mi sono sentito interrotto. Allora mi sono fiondato con Giovanni Soldini e la sua barca da corsa a fare i 46 nodi all’ora. Regata Hong Kong-Vietnam. Giovanni è matto, come Valentino Rossi. Prende tutto sul serio. E’ sempre in gara”: E infine è cominciato il letargo della riflessione, mentre il disco della Luna prendeva la strada dei negozi.

Tempo di letture: “Ho letto ‘Bianco’ di Bret Ellis: interessante, perché mette in ballo tante questioni su cui si può non essere d’accordo, ma lui le dice così bene che ti stimola a cambiare idea. Però non la penso come Ellis quando scrive che noi, la mia generazione, siamo cresciuti con film e dischi davvero importanti e che adesso non se ne fanno più e nessuno investirà altrettanta attenzione nel realizzare un film o un disco. Non credo si debba vivere con questa rassegnazione, come sottintende lui, ovvero che di qui in avanti tutto farà un po’ schifo. E’ un errore. Uno deve interpretare le cose nuove che accadono attorno, capire che valori ci siano dentro. Prendi Sfera Ebbasta: parla a un mondo nuovo, a un mondo che ribolle, che cresce e che ha tutta la vita davanti. In America lo chiamano confirmation bias, quel bisogno di conferma che cerchiamo ostinandoci a muoverci in un ambito delimitato dalle nostre convinzioni acquisite. Che sfocia nel guardare a qualsiasi elemento nuovo come un nemico. Non è così: bisogna aprirsi”.

Prendiamo la musica. Lorenzo non è rimasto insensibile all’ascolto di Tha Supreme. Nel suono di questo ragazzo di Fiumicino, giovanissimo, labirintico nelle intenzioni, prodigioso nei risultati, vede qualcosa di speciale, forse riconosce qualcosa che l’ha riguardato tanti anni fa. “C’è dentro un anticonformismo, una sporcizia, il fatto che campioni queste chitarre marce… la trap spesso è conformista: esce una cosa in America e subito ne escono 100 che le somigliano. Tha Supreme invece mescola le cose, parla una sua lingua, ha un sound strano, che quelli della sua età capiscono benissimo. Mi piace che per lui sia tutto-qui-e-adesso. Non gli interessa come sarà, le prospettive, queste cose qua. Ha 18 anni e a quell’età il tempo non è un fattore, non è una preoccupazione. Hai tutto il tempo del mondo, non pensi a come si evolveranno le cose. Le fai e basta”.

Tha Supreme lo fa sentire parte di una storia precedente, ma al tempo stesso provoca la sua voglia di guardare, la curiosità per chi domani potrebbe essere come lui, o forse no. “Il problema della “durata” appartiene a un mondo che non è il loro. Al tema dell’età ci pensi quando intravedi le date di scadenza. Quando cominci e sei piccolo, non ti relazioni con la durata: sei eterno. Non pensi a cosa farai l’anno prossimo. Io mi riconosco in questa storia, perché sono stato uno dei primi a vivere la musica senza un’idea di prospettiva. Era tutto lì, senza passato né futuro. Non ho mai pensato di far parte di una tradizione. Non mi sono mai sentito il figlio di qualcuno o il padre di qualcuno”.

Cosmico. Così parlò Jovanotti, momentaneamente solitario. La questione del tempo investe invece chi adesso, mentre fuori incombe il temporale, deve tornare a Roma. Correndo giù dalla sua città d’arte, dove lui confessa di non avventurarsi quasi mai (“Non posso fare un passo e mi fermano”). Trovato in salute, comunque, ben messo, in fase di ricarica. Con un gusto per il rischio pericoloso. Ma divertente.

P.S. Breve appendice, a posteriori. Oggetto: l’ego. Ovvero, il rapporto di Lorenzo con Jovanotti. La percezione del sé che l’artista, nel corso di questa chiacchierata, espone senza remore. Suppongo che molti tra coloro che leggeranno l’articolo, potranno esserne infastiditi. “Sono stato il primo”, “ho fatto una cosa che nessuno prima”, “non esco per non essere tampinato”, “posso dare ancora tanto alla musica”: discorsi che gli vengono naturali, senza imbarazzo, inframmezzati ai ragionamenti, alle ricostruzioni e agli statement.

Dico la mia: questo è Lorenzo, è fatto così, e la consapevolezza della sua predestinazione – a patto di comportarsi bene e di impegnarsi al massimo, come non dimentica mai di precisare – gli appartiene organicamente e fa parte del personaggio. A me non dispiace che ne parli con naturalezza, senza nascondersi, senza fare il modesto, facendone un fattore assodato della conversazione. Niente ipocrisie, collocandosi al centro della scena come ha sempre ritenuto di dover stare, altrimenti è escluso che sarebbe arrivato fin qui. Credo sia un atteggiamento diffuso tra chi fa questo mestiere e che per un cantante, come per un Leonardo DiCaprio qualsiasi, rappresenti una forza, ma al tempo stesso una debolezza e certamente un punto esposto. C’è da diffidare di chi vuole fare carriera nel pop, sostenendo di sentirsi solo un volto nella folla. La dicotomia è lampante. Se avete visto l’intervista “candida” che Fedez ha rilasciato a Peter Gomez a “La confessione”, avrete avuto conferma di tutto ciò: altro personaggio, storie diverse, comunque un figlio del miracolo, come Lorenzo. Identico istinto nel confermarsi come centro di gravitazione di un sistema orbitante intorno alla sua unicità, prima ancora che al suo talento. E’ una condizione che si può provare a decifrare, prima di criticarla.

A forza di osservare Jovanotti, tra gli altri, mi sono fatto l’idea che lui riesca a canalizzare positivamente questo narcisismo indispensabile. Facendone un propulsore della carriera, una difesa dagli attacchi, e anche una tana, dove gioire, ma pure leccarsi le ferite. La conclusione è che, come noi, anche Jovanotti è diventato grande, il che di per sé è uno stato, non un risultato, ma uno stato più complesso se, come fa lui, si resta a bordo dello stesso stile di vita con cui si è emersi, senza abdicare, mollare la presa, senza mimetizzarsi, restando Jovanotti per sempre. Il tempo passa, le storie si allungano, le stazioni della vita si allontano in modo irresistibile: se di professione fai il cantante, devi avere qualcosa in cui credere, aldilà del tuo repertorio assodato. Per esempio: tu. C’entrano la coerenza, una certa forma di audacia, l’ostinazione, le paure da tenere a bada e la necessità di sentirsi importante. Intravedendo una specie di missione, a suo tempo è sbocciata da una vocazione e poi cresciuta nel dipanarsi di una storia. Nella cui eccezionalità Jovanotti, e quelli speciali come lui, non possono fare a meno di credere.