Chi comanda in Italia

La pazza corsa della manovra ha messo in luce chi conta davvero tra i nuovi potenti: dietro l’idea di giocare agli apprendisti stregoni c’è una classe dirigente che ha già messo le mani sulla terza economia europea. Storie, poteri, futuro. Oltre il balcone c’è di più. Inchiesta

A prestar fede ai racconti di chi c’era, bisogna figurarseli così: gli uni strepitanti, a sventolare braccia inutilmente tese (“Ce l’abbiamo fatta: è 2,4!”), a guaire nell’aria ancora tiepida di fine settembre che avvolgeva piazza Colonna, e gli altri quasi tutti silenti, sprofondati nelle loro poltroncine, a rimuginare sul deflagrare di un ordigno che forse, fino all’ultimo, avevano pensato di potere disinnescare. “Stanno sul balcone, quelli”. “Ma che dici?”. “Guarda qua”. E così all’interno della sala dove s’era appena concluso il consiglio dei ministri gli smartphone cominciarono a passare di mano in mano, lo stupore di ciascuno rafforzato dallo sguardo sgomento degli altri. E insomma in molti, tra i leghisti, lo appresero via social, che a pochi metri da loro era iniziata la gazzarra, nel mentre che lo sguardo di Giancarlo Giorgetti, il più cupo di tutto, veniva stregato dai fedeli di Santa Maria in Via che al di là dei vetri, lungo via del Corso, avanzavano in processione, con tanto di fiaccole e fanfara.

Vedere gli scellerati a Cinque stelle di qua e i realisti della Lega di là: una rappresentazione che non rispetta la verità dei fatti

“Coraggio”, si ritrovò a suggerire Matteo Salvini ai suoi, con l’aria del pokerista che allo svaporare della trance del gioco realizza di essersi lasciato tentare dalla puntata folle. “Coraggio”, ripetevano quelli, via WhatsApp, a chi chiedeva loro una spiegazione sull’accaduto. E intanto gli altri, gli esponenti grillini del governo, già sciamavano fuori dalla stanza, pronti a obbedire alle direttive dello scenografo Rocco Casalino (“Andate, andate sul balcone; Solo i ministri, solo i ministri”, e già Laura Castelli, che ministro non era, ma che pure rivendicava la paternità della macchinazione ai danni dell’odiato Giovanni Tria, s’intrufolava in mezzo agli altri, s’aggrappava al guardasigilli Bonafede, “Sei contento, Alfonso?”, e si godeva pure lei la visione della piazza). Lo stesso Rocco che nel frattempo, con lo zelo di sempre, aveva già dato mandato di predisporre la platea, la folla urlante con le bandiere in mano. “ATTENZIONE: IMPORTANTISSIMO. Raggiungete subito l’auletta dei gruppi, perché a minuti andremo tutti insieme a Palazzo Chigi per festeggiare. Grazie”, recitava il messaggio perentorio inviato dallo staff della comunicazione ai parlamentari grillini, quasi tutti riuniti nelle stanze di Montecitorio, o ai tavolinetti degli ormai abituali bar di piazza delle Coppelle, nell’attesa dell’assemblea prevista alle 21 e poi trasformatasi nell’adunata sotto Palazzo Chigi, con i cellulari in mano per immortalare il momento, le dirette Facebook per condividere l’esaltazione, l’estasi collettiva che pervadeva anche i più ignari – la deputata Virginia Villani, dirigente scolastica di Salerno, che nell’eccitazione generale, non capendo bene il motivo di tanto clamore, pensava bene di non restare indietro: “Siamo qui sotto il Palazzo Montecitorio per manifestare contro questo colpo di stato”, scandiva, chiedendo conferma con lo sguardo alla collega senatrice, salernitana pure lei, Felicia Gaudiano, mentre il sottosegretario all’Interno, Carlo Sibilia, quello dello sbarco sulla Luna mai avvenuto, garantiva: “Paura dello spread? Per niente. Abbiamo avuto l’elasticità (sic) da parte della commissione europea. Sembra un sogno”.

Salvini terrorizzato dall’idea di scoprirsi superato da Di Maio nella corsa agli armamenti contro i salotti dell’austerity di Bruxelles

Insomma a vederli così, divisi in due schiere separate, gli esaltati in strada e i perplessi al chiuso delle stanze del palazzo del governo, verrebbe da immaginare una divisione netta, che rispecchia quella delle due diverse formazioni: gli scellerati a Cinque stelle di qua, i realisti del Carroccio di là. E però sarebbe una rappresentazione non rispettosa della verità dei fatti, degli umori che quella sera, e non solo quella, attraversarono le due formazioni. Perché in realtà agli eccessi della festa in piazza ci fu, tra i Cinque stelle, chi si sottrasse: parlamentari, anche tra i più influenti, e membri del governo, restii all’idea di andare a fare la claque sotto al balcone per un vittoria che non si sapeva bene in cosa consistesse, il presidente della commissione Bilancio al Senato, il monzese Daniele Pesco, che per questa silenziosa diserzione, l’indomani, si ritrovò scaraventato nel girone dei reietti, redarguito, insieme ad altri suoi colleghi, dai grandi capi della comunicazione. E, simmetricamente, non furono pochi i fedelissimi del “capitano” che salutarono con gioia quella forzatura sui conti, con messaggi che non restarono confinati solo nei recinti delle chat interne, ma in certi casi divennero pubblici e spudorati: come quelli del maître à penser antieuro, Alberto Bagnai, o quelli di Claudio Borghi, responsabile economico del Carroccio rifondato da Salvini, che difendeva su Twitter l’esultanza degli amici grillini dalle critiche dei parlamentari del Pd.

Del resto proprio Borghi – il quale da giorni, non a caso, aveva buttato lì il 2,5 per cento come probabile punto di caduta della trattativa col Mef – la sera prima di quella della grande baldoria s’era ritrovato a solleticare le tentazioni di Salvini, a garantirgli che i fondi d’investimento erano tranquilli: “Io ci parlo tutti i giorni, e loro del deficit se ne fregano”. La riunione decisiva, nella casa privata del ministro dell’Interno, a due passi da Palazzo Chigi, aveva avuto come esito quello di spingere la Lega sulla strada dell’avventatezza: “Sì, si può salire anche oltre il 2 per cento”, aveva alla fine sentenziato Salvini, sempre terrorizzato dall’idea di scoprirsi superato da Luigi Di Maio nella corsa agli armamenti contro i salotti dell’austerity di Bruxelles.

La folle corsa verso il burrone. Avventuristi e responsabili. Come si dividono i luogotenenti gialloverdi e perché il partito dei falchi estremisti non potrà mai essere davvero rottamato dal partito delle colombe

Ma la concordia e la condivisione d’intenti che subito i canali ufficiali della comunicazione leghista si premurarono di raccontare come elementi caratterizzanti del vertice, erano in realtà solo apparenti: perché quella sera, al contrario, i toni della discussione furono assai accesi, lo scambio di battute, più che salace, velenoso. D’altronde Giorgetti, sulla necessità di tenere in considerazione le possibili reazioni dei mercati, era stato chiaro: “Se non ci comprano i titoli di stato, è inutile che andiamo alla guerra contro l’Europa”. Insomma, meglio aspettare un anno, approvare una manovra coraggiosa sì, ma non scriteriata. E poi, coi nuovi equilibri nel Parlamento di Strasburgo, dopo il voto di maggio, ottenere quello che da tempo si chiede: lo scorporo della spesa per investimenti dal computo del deficit. Macché. Borghi insisteva: “Guardate che al di là della banda dei rosicatori che tifa per lo spread, nessuno è preoccupato”. E anche Bagnai – l’altra spalla del “Dipartimento Ritorno alla Lira”, cui presta il suo contributo anche l’altro contabile di Salvini, Armando Siri – anche Bagnai quella sera si mostrò convintissimo del fatto che non ci fossero le condizioni per l’avvio di una procedura d’infrazione contro l’Italia per eccesso di deficit da parte della commissione europea (“L’Ue ha già un fronte molto difficile da gestire che è quello della Brexit.

Il sottosegretario era stato chiaro: “Se non ci comprano i titoli di stato, è inutile che andiamo alla guerra contro l’Europa”. Insomma, meglio aspettare un anno. Macché. Borghi insisteva: “Guardate che al di là della banda dei rosicatori che tifa per lo spread, nessuno è preoccupato”

Se vuole aprire un secondo fronte sull’Italia si accomodi. Ci fu un altro tedesco che aprì troppi fronti e non gli andò troppo bene”, ipse dixit). Insomma: “Al massimo ci sarà una reazione emotiva, ma poi i mercati capiranno”, insisteva Bagnai. E lo diceva guardando negli occhi, appunto, Giorgetti, uno che se lo ricorda bene, cosa significhi andare a fondo a causa dello spread: era anche lui al governo, nel 2011, quando l’impazzimento più o meno giustificato dei mercati costrinse Silvio Berlusconi alle dimissioni. E accanto a Giorgetti, a ripensare con la stessa inquietudine a quel novembre funesto di sette anni fa, a casa di Salvini c’era anche Massimo Garavaglia, il più fidato uomo dei conti del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, che all’epoca dei fatti era vicepresidente della commissione Bilancio al Senato, e che quando parla della Troika lo fa, di solito, riferendosi a qualcosa, a qualcuno, che ha visto molto da vicino. “I commissari mandati da Bruxelles vennero a Palazzo Madama un paio di giorni prima della caduta del governo Berlusconi. Loro già sapevano che sarebbe arrivato Mario Monti, e ci minacciarono dicendo che, se lui non avesse ottenuto la fiducia, loro non avrebbero comprato i nostri titoli, mandandoci in default”. Eccola, la reazione emotiva.

Finì come si sa. Con un Salvini che si lasciò persuadere, una volta di più, dalle idee dei pasdaràn del No euro, e con la convinzione, sempre più acuta nell’animo di Giorgetti e Garavaglia, che “del gruppo di Scenarieconomici e dintorni”, che poi sarebbe anche quello a cui è legato il ministro agli Affari europei, Paolo Savona, “Matteo si fida troppo”. Non a caso neppure Giulio Centemero, la persona a cui Salvini ha messo in mano ambo le chiavi delle casse del partito da ricostruire, era riuscito a convincere il capo della necessità di non esagerare, con la spesa pubblica. Era stato proprio al suo tesoriere che il segretario della Lega aveva chiesto di sondare gli investitori (un po’ com’era accaduto, in fondo, poche settimane prima del 4 marzo, quando il trentanovenne contabile originario di Arcore aveva accompagnato Giorgetti nella City, per rassicurare vari fondi sovrani allarmati dall’avanzata grilloleghista). “Giulio, vedi un po’ che dicono”. E lui, discreto e solerte come al solito, aveva fatto il suo consueto giro di telefonate e di incontri, per poi offrire il responso a Salvini in una sala dell’aeroporto di Malpensa, a metà settembre: “Spingiamoci fino al 2 per cento, Matteo. Oltre sembrerà un azzardo”. Niente da fare: alla fine, ad avere la meglio sono stati Borghi e Bagnai.

E non soltanto, certo, perché Salvini abbia ritenuto, i loro, i consigli migliori. Il punto era anche che il ministro dell’Interno aveva preoccupazioni di natura più mediatica. Nella farneticante corsa del coniglio tra lui e Di Maio – in una riedizione di “Gioventù bruciata” in cui entrambi contano all’ultimo secondo di scoprirsi James Dean, ma non escludono di finire come Corey Allen, trascinando pure l’Italia giù nel burrone – il leader della Lega non voleva mostrare segni di arrendevolezza di fronte alla spavalderia del capo grillino.

Il quale, a sua volta, provava a barcamenarsi tra le spinte contraddittorie che lo scuotevano, da settimane: quelle, cioè, dei suoi parlamentari più fidati. Da un lato aveva Laura Castelli, convinta che si potesse, e anzi dovesse, osare. Era stata lei, a inizio 2017, a convincere l’allora candidato premier a impostare la politica economica del Movimento sulla chimera dei fantomatici “supermoltiplicatori”: era stata lei a spendersi con lo stesso Di Maio e con Davide Casaleggio, perché promuovessero Pasquale Tridico ed Andrea Roventini come titolari ipotetici dei futuribili ministeri di area economica, sopportando invece con malcelata insofferenza il presenzialismo televisivo di Lorenzo Fioramonti, il sedicente cervello in fuga salvato dalla condanna dell’esilio imperituro per merito di Giorgio Sorial, attuale vicecapo di gabinetto al Mise, che nell’aprile del 2017 presentò a Di Maio il teorico “anti-pil” ora finito sottosegretario al Miur. In ogni caso, al tavolo grilloleghista su cui si redasse il contratto di governo, l’unica responsabile del M5s in materia economica era proprio la Castelli. Incrollabile credente del deficit-spending, tetragona ai colpi dello spread, la contabile di Collegno, sindaca ombra di Torino, non ammetteva dubbi o titubanze: “Se seguiamo la linea di quello là – laddove quello là stava per Giovanni Tria – non andiamo da nessuna parte”. E Di Maio annuiva. E però annuiva anche quando altri suoi stimati consiglieri economici, come Stefano Buffagni – il grillino lombardo con buoni contatti a Piazza Affari, l’uomo delle nomine nelle partecipate – di fronte alle aste di Btp di fine agosto conclusesi in un mezzo flop, in pubblico ostentavano un ottimismo sgangherato , ma in privato esternavano tutta la loro preoccupazione: “La sostenibilità del debito è un problema, Luigi. Evitiamo avventurismi. E anche sull’euro bisogna essere più chiari: hai notato che i nostri Btp in dollari si piazzano più facilmente?”. E insomma il mito del deficit era un’illusione, spiegava a Di Maio: “L’Europa ci può anche concedere il 4 per cento. Ma poi i mercati ci uccidono”. E quindi? “E quindi chiudiamo la manovra al due per cento”, incalzava Buffagni.

Incrollabile credente del deficit-spending, tetragona ai colpi dello spread, Laura Castelli, sindaca ombra di Torino, non ammetteva dubbi o titubanze: “Se seguiamo la linea di quello là – laddove “quello là” stava per Giovanni Tria – non andiamo da nessuna parte”. E Di Maio annuiva

Ma anche in questo caso, la capacità di persuasione di chi teneva conto della dura realtà dei fatti, s’era rivelata meno potente di chi incitava alla rottura con l’Europa. E anche in questo caso il dibattito, benché tenuto in sordina, fu aspro e a suo modo spietato. Era cominciato già quando bisognava riempire le caselle del governo, e s’era risolta in una guerriglia intestina combattuta a colpi di veline passate ai giornali amici, soffiate e dossieraggi: pieno stile cinque stelle. La Castelli aveva rivendicato per sé un ruolo di primo piano: il suo sogno impossibile, confidato solo nelle chiacchiere con gli amici, era quello di fare il sottosegretario alla presidenza del Consiglio; per un po’, nel mese di maggio, si parlò di lei come possibile titolare delle Infrastrutture. Vistasi precludere la strada verso Porta Pia, aveva poi ripiegato su Via XX Settembre: “Luigi, ti serve una persona fidata al Mef”. E però, nel brigare per ottenere un ruolo da viceministro all’Economia, aveva fatto in modo di non trovarsi accanto colleghi troppo ingombranti: e allora il fuoco di sbarramento contro Sorial, a cui la legava un’ostilità che risaliva ai tempi della loro coabitazione forzata in commissione Bilancio, nella legislatura precedente; e allora anche le maldicenze contro Buffagni, descritto da lei come uno troppo moderato, troppo amico dei giornalisti, troppo arrivista. E di colombe o presunte tali, un Movimento arrivato a ribaltare gli equilibri del mondo con la rapacità dei neofiti del potere, non aveva certo bisogno.

È stato un po’ anche per questo, oltreché per la ricorrente accusa di essere “l’ultimo arrivato”, “uno che col Movimento non c’entra niente”, che anche Vincenzo Spadafora, grand commis del nuovo partito messo in piedi da Casaleggio, il diplomatico di Afragola che ha guidato Di Maio nei salotti buoni della Roma che conta quando il giovane leader s’era deciso a frequentarli, alla fine è stato costretto alla marginalità. Lo ha capito da solo, in verità, che era il caso di farsi da parte. Scendeva nervoso le scale che dall’aula del gruppo conducevano al piano terra di Montecitorio, quando si ritrovò davanti ai cronisti che lo cercavano da ore: e lui, con studiatissima esibizione di stanchezza confessò che no, “non avrebbe fatto parte del governo”.

Le faide interne alla cerchia dei vertici del M5s. Le forze solo apparentemente diverse che bollano come sconveniente, se non vile, qualsiasi marcia indietro. Il “comitato d'emergenza” che invita ai ripensamenti. L'intesa tra Borghi e la Castelli, o tra la Borgonzoni e Bugani. I Morisi boys, spina nel fianco di Giorgetti

Era il primo dopopranzo del 25 maggio, e Spadafora, già presidente Unicef, collaboratore stretto di Alfonso Pecoraro Scanio prima e Francesco Rutelli poi, dichiarava la sua resa alle faide interne alla cerchia dei vertici del M5s. La mattina di quel venerdì, del resto, sul Fatto quotidiano era uscita, a firma di Marco Lillo, il resoconto di alcune intercettazioni tratte da un dossier privo di rilevanza penale che descriveva Spadafora come troppo vicino ad Angelo Balducci e Guido Bertolaso: una intimità eccessiva e compromettente, quel “papi” con cui si rivolgeva al gentiluomo di sua santità divenuto poi noto al pubblico per le inchieste sulla “cricca, per chi aspirava a strappare un posto da ministro nel governo dell’onestà.

Di Battista e il factotum di Di Maio

“Un inside job”, scherzavano malignamente i parlamentari grillini quella mattina, tra i quali subito prese consistenza e credito la voce secondo cui un paio di giorni prima, in un bar del centro di Roma, Alessandro Di Battista avrebbe inveito contro lo stesso Di Maio, rinfacciandogli la sconvenienza di concedere spazio e prestigio al suo factotum. Lo stesso, d’altronde, che aveva spinto perché la sede del legale rappresentante del Comitato elettorale del M5s venisse trasferita al 23 di via del Colosseo, divenuta poi la dimora romana dello stesso Di Maio; lo stesso che, contestualmente, avrebbe persuaso, dicono i ben informati, il capo politico grillino ad accettare donazioni superiori ai 5 mila euro, tetto storico e invalicabile nella storia del Movimento, prima che proprio Di Battista s’incaricasse di ribadire che no, quella soglia non andata violata. Fiutata l’aria, Spadafora ha incassato, ha accettato la delega governativa alle Pari opportunità e si è lasciato defilare: tornando però a giocare un ruolo decisivo, pur stando nell’ombra, quando Di Maio cercava di chiudere la partita sulla designazione del suo capo di gabinetto al Mise, assegnato poi a Vito Cozzoli; e stando attento a segnalare la sua presenza discreta ma sempre incombente, alle spalle del vicepremier grillino, come quella di cui dovrà inevitabilmente tenere conto chiunque, da sinistra, volesse riaprire presto o tardi la via del dialogo col M5s, per sganciarlo dalla Lega.

Se insomma si arrivò all’incidente sul def, la sera del 27 settembre, fu perché i due leader si lasciarono strattonare verso lo stesso lato della sala, il lato più pericolante, da forze apparentemente diverse, ma in verità convergenti: le stesse che sono poi più volte riemerse, come erompendo di tanto in tanto attraverso feritoie carsiche, nei mesi seguenti, a fare apparire come sconveniente, se non vile, qualsiasi marcia indietro. Successe ad esempio nel weekend di metà ottobre che fu quello di Italia a 5 stelle, la kermesse grillina al Circo Massimo: quello che seguì alla messinscena sulla “manina”, sul proscenio di “Porta a Porta”, attore protagonista Di Maio (“Domani presento una denuncia alla procura della Repubblica”), e che precedette l’invio della prima lettera di risposta di Tria alla commissione Ue. Il solito “comitato d’emergenza”, come venne velenosamente ribattezzato da chi non ne apprezzava la cautela dei componenti, si attivò per convincere Di Maio e Salvini a un ripensamento: “Scendiamo al 2,1”. E invece niente. In un vertice straordinario, convocato sabato a Palazzo Chigi, i due dioscuri del grilloleghismo, spalleggiati di nuovo dai rispettivi barricaderi, decisero di tenere il punto: “Tiriamo dritti”. E successe dieci giorni più tardi, dopo l’ondata di maltempo che travolse l’Italia dal Friuli alla Sicilia. In quel caso furono soprattutto i leghisti a tentare di smuovere la fermezza di Salvini, inducendolo alla furbata tattica: “Abbassiamo il deficit e chiediamo una maxi flessibilità per il dissesto idrogeologico. Se a Bruxelles ci dicono di no, a quel punto potremo scatenare la guerra”. Risposta? “Tiriamo dritti”.

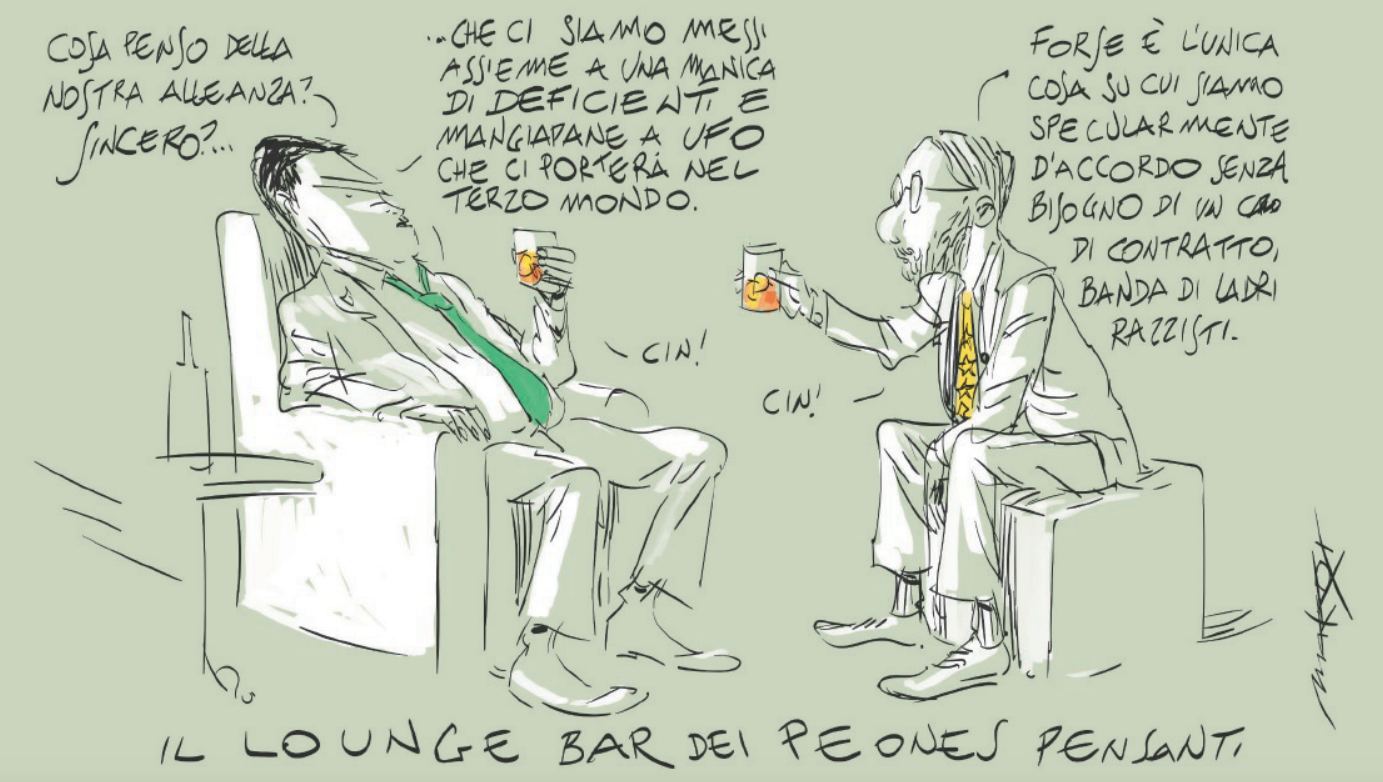

C’è, in tutta questa ostinata sconsideratezza coltivata dai due vicepremier, una strana sintonia: al netto di tutte le divisioni ideologiche, alla fine sulla suggestione per il folle volo contro la non meglio definita dittatura dello spread, Salvini e Di Maio si ritrovano, per opportunità o per disperazione, sempre concordi

C’è, in tutta questa ostinata, sconclusionata sconsideratezza coltivata dai due vicepremier, una strana sintonia: perché al netto di tutte le divisioni ideologiche, nonostante le evidenti differenze umane e caratteriali dei due, alla fine sulla suggestione per il folle volo contro la non meglio definita dittatura dello spread, Salvini e Di Maio si ritrovano, per opportunità o per disperazione, sempre concordi. E quanto sia trasversale ai due partiti, questo fascino per l’azzardo, quanto travalichi i contorni del giallo e del verde fino a stingerli in una macchia rossobruno, la pazza lucidissima idea di giocare agli apprendisti stregoni con la terza economia europea e i suoi sessanta milioni di abitanti, lo si è in fondo visto anche nei giorni di più intenso lavoro della commissione Bilancio, al quarto piano di Montecitorio, quando i deputati erano chiamati a votare una manovra che ancora era da farsi. L’hanno notata in tanti, in quelle ore snervanti, l’intesa tra Borghi e la Castelli, il loro parlottare serrato, i loro vicendevoli ammiccamenti sui commi e le trafile da seguire; e dietro di loro, in una imperscrutabile riservatezza, se ne stava invece Garavaglia, l’ex assessore al Bilancio della Lombardia maroniana, anziché confrontarsi con la Castelli, aspettava l’arrivo di Riccardo Fraccaro, e dei dettagli sulla manovra parlava, tra un bicchiere d’acqua e un tramezzino, proprio col ministro dei Rapporti col Parlamento, che è del resto uno dei pochi, tra i grillini, ad avere buone relazioni coi leghisti. (“Lui e Buffagni”, confermano nel Carroccio, scherzando anche sulla comune frequentazione del ristorante Maxelà, a due passi dalla Camera, tipico luogo di ritrovo dei deputati con la spilla di Alberto da Giussano sula giacca, dove a volte sono stati avvistati, però, anche Buffagni e Fraccaro, di solito in compagni di Pietro Dettori, l’uomo che Casaleggio ha piazzato a vigilare sui traffici parlamentari, e che Di Maio ha assunto a Palazzo Chigi come responsabile della sua comunicazione di vicepremier e ministro dello Sviluppo). “Borghi e la Castelli? Di economia forse non s’intendono, ma tra loro, quando parlano di economia, certamente s’intendono”, dice con un ardito calembour chi conosce bene la sottosegretaria grillina. E deve essere grosso modo la stessa intesa che lega da un po’ di tempo anche altri due fedelissimi dei rispettivi capi, Lucia Borgonzoni e Massimo Bugani: bolognesi entrambi, acerrimi rivali alle ultime comunali, perse da entrambi, entrambi promossi a incarichi prestigiosi di sottogoverno: lei, pittrice amatoriale che in tempi non sospetti ha saputo mettere in contatto Salvini con l’ex prefetto del capoluogo emiliano, Matteo Piantedosi, ora diventato potente capo di gabinetto al Viminale, è stata nominata sottosegretaria alla Cultura; lui, un tempo implacabile censore dei vecchi politici adusi al malvezzo dei doppi incarichi, di poltrone ne occupa ora ben tre, visto che oltre ad essere socio di Rousseau e consigliere comunale a Bologna, è anche vicecapo della segreteria particolare del vicepremier Di Maio, a quasi 80 mila euro all’anno. E insomma i due, apparentemente così distanti tra loro, si sono ritrovati spesso vicini, ultimamente, al punto da incuriosire un paio di senatori grillini che il 27 novembre scorso, a ora di pranzo, li hanno visti uscire insieme da Palazzo Madama, tutti allegri e gioviali – Max che anticipa Lucia oltre i varchi di sicurezza al piano terra, poi finge di non riuscire ad afferrarle la mano mentre lei è ancora al di là della porta di vetro, “Ti prendo, non ti prendo”, Lucia che raggiunge Max e gli rifila un buffetto, e insieme poi se ne vanno lungo via degli Staderari – e li hanno furtivamente ripresi in un video poi prontamente girato agli amici con la didascalia: “Lega-M5s: alleanza granitica”.

L’aura mistica che avvolge Salvini

Ma in fondo, se lo si volesse davvero intercettare, un indizio di ciò che potrà seguire alla saldatura degli eccessi scomposti di Lega e M5s in un unico contenitore, o quantomeno all’inghiottimento del grillismo nell’aura mistica che avvolge Salvini, bisognerebbe guardare a Strasburgo. Dove, da anni, a fare da luogotenente del capo è Lorenzo Fontana, vicesegretario della Lega e ambasciatore del Carroccio in Europa, che spera a breve di poter lasciare quel ministero della Famiglia che mai lo ha davvero troppo entusiasmato per potere ottenere un posto da commissario a Bruxelles: ed è in virtù di questa rinnovata ambizione che sta pensando di rafforzare anche il suo staff della comunicazione, dopo le non poche gaffe collezionate nei mesi scorsi. E tuttavia, fintantoché lui resterà confinato nei suoi uffici di largo Chigi, lo scudiero più zelante di Salvini, al Parlamento europeo, sarà Marco Zanni, irriducibile no-euro e improbabile fustigatore a tempo perso di Mario Draghi, che proprio nelle file del M5s aveva iniziato la sua avventura a Strasburgo, nel 2014, prima di passare con la Lega quando i grillini tentarono di confluire nel gruppo dei liberali dell’Alde, salvo poi esserne respinti. Salvini lo ha accolto a braccia aperte, tributandogli col tempo elogi sempre più lusinghieri e assegnandogli incarichi sempre più importanti, fino a concedergli, di fatto, la possibilità di poter contare sul costante sostegno di due fidatissimi consulenti del gruppo del Carroccio all’Europarlamento come Marco Camponesi e Filippo Pozzi. Il resto del prestigio, poi, a Zanni glielo ha garantito la stima, ricambiata, di Bagnai: il che certifica una sorta di apoteosi, nel variegato mondo dei leghisti 2.0. Accanto a Bagnai, non a caso, il trentaduenne bergamasco ha assistito al comizio di Salvini a Piazza del Popolo, l’8 dicembre scorso; e accanto a Bagnai ha più volte partecipato, in questi anni, a convegni e conferenze in cui si predicava la necessità dell’uscita dell’euro, spesso col supporto anche dell’altro nume tutelare di Zanni, il prode Borghi.

Il quale è tuttavia quello che meno lo sopporta, questo racconto a suo dire distorto. E’ lui a contestare l’idea di un filone più euroscettico dell’altro, all’interno del Carroccio. “Ma vi pare che io avrei mano libera, se davvero fossi, come qualcuno dice, una voce fuori dal coro?”, protestava infatti nel pomeriggio del 2 ottobre, in Transatlantico, mentre addentava un bombolone alla crema comprato alla buvette. E ce l’aveva coi giornalisti, ovvio, ma anche e soprattutto con chi, le voci su una sua presunta eterodossia, sul suo scostamento dalle posizioni ufficiali di Via Bellerio, le agitava dall’interno del suo stesso partito. “Perché lo mandiamo in giro a fare danni? Perché siamo così scemi? Basterebbe che tacesse”, si sfogava infatti la vecchia guardia leghista nelle ore successive all’intervista che il deputato comasco aveva rilasciato a “Radio Anch’io”, la mattina, quel suo vagheggiare un ritorno salvifico alla lira che aveva fatto impennare gli indici dello spread. E allora Borghi, risentito, s’infuriava. Poggiava a terra la sua ventiquattrore e dalla tasca della giacca sfilava il suo tablet e mostrava il messaggio inviatogli la sera prima dallo staff della comunicazione: “Guardate, guardate”, sbuffava. “Sono loro che mi hanno chiesto di andare a ‘Radio Anch’io’, e che mi chiedono di andare ad affrontare Pier Carlo Padoan e Federico Fubini in tv”. Insomma: “Altro che cane sciolto, io parlo in nome di Salvini, esprimo la linea della Lega”.

L’irriverente social media manager

O, quantomeno, quella indicata da chi amministra la comunicazione del “Capitano”, e in primo luogo da Luca Morisi e dalla sua banda di giovani collaboratori, tutti spregiudicati nell’uso dei social e tutti digiuni di responsabilità amministrative, e forse pure per questo assai inclini a confondere ciò che è mediaticamente efficace – le sparate incendiarie di Borghi e compagni – con ciò che è politicamente opportuno. Ma non c’è solo l’irriverente social media manager e la sua ossessione per “l’algoritmo”, a circondare di attenzioni Salvini. C’è anche Andrea Paganella, mantovano come Morisi, 44 anni festeggiati a Bruxelles il 3 gennaio scorso proprio insieme al “Capitano”, che di Morisi è amico fin dai tempi del liceo scientifico Belfiore, nonché socio della “Sistema Intranet”, una srl fondata dai due nel 2009 che si occupa di sviluppare software per gestire apparati complessi, specie nel settore sanitario. “Ecco il potere che avanza”, lo salutano ora i deputati leghisti quando lo vedono arrivare in Transatlantico, sempre impeccabile nella sua eleganza che s’è quasi sublimata in raffinatezza, da quando è capo segreteria del ministro al Viminale. E lui un po’ si schermisce, un po’ si compiace. E se queste divergenze di vedute, se queste diversità anche antropologiche tra i Morisi boys e la vecchia scuola leghista non deflagrano, lo si deve soprattutto a quella sorta di stalinismo che ancora vige nel Carroccio, e che è forse l’eredità più consistente lasciata da Umberto Bossi. Il capo è uno, gli altri eseguono.

Salvini, in ogni caso, sa bene che le due fazioni si sopportano a fatica, a malapena si parlano. D’altronde, che i Morisi boys non troppo stimino Giorgetti, arrivando talvolta a non considerare troppo disdicevoli neppure gli attacchi sguaiati che gli arrivano dai grillini, è risaputo. O se non altro è noto a chi lo vede camminare ogni giorno sempre più ingobbito, “il Giancarlo”, lungo i corridoi di Palazzo Chigi, quasi accartocciato sui dossier che gli si accumulano sulla scrivania, e bonariamente lo descrive come “il ripetente della terza C”, quello cioè a cui i compagni chiedono dritte e consigli, e al cui qualche volta perfino i bidelli si rivolgono per sapere dov’è che stanno i gessetti. E insieme a lui, pare, un po’ sfibrati dalle continue tensioni – sia quelle interne, sia quelle coi grillini – sono pure i suoi più stretti collaboratori. A occuparsi di Sport, delega solo apparentemente marginale, c’è Michele Sciscioli, trentottenne pugliese, conosciuto da Giorgetti, ai tempi del governo Prodi, quando il leghista era vicepresidente della commissione Esteri e il giovane ricercatore dell’Ispi stava lavorando a una conferenza sul Caucaso, poi saltata a causa dello scoppio della guerra tra Russia e Georgia. Assoldato dal gruppo della Lega alla Camera, nel 2011 Sciscioli si allontana dal Palazzo e si trasferisce a Mosca, nell’ufficio di rappresentanza di Sogin. “E’ uno che ha venduto scorie avariate a Putin, potrà ben affrontare anche Malagò”, dice di lui, scherzando chissà quanto, Giorgetti, che pare abbia voluto con sé Sciscioli – ex portiere come lui, e come lui, al netto delle simpatie esotiche per il Southampton, juventino – a occuparsi della problematica riforma del Coni, proprio perché “estraneo alle conventicole romane”. Le stesse da cui si era finora tenuto alla larga anche Stefano Gualandris, quarant’anni, cresciuto a Biandronno, sulla stessa sponda del lago di Varese su cui s’affaccia anche Cazzago Brabbia, paese natale di Giorgetti, di cui Gualandris è amico e compagno di partito da sempre. E forse anche per questo, oltreché per quel suo nonno pilota dell’esercito che gli ha trasmesso la passione per il volo, il sottosegretario lo ha scelto a capo dell’Agenzia spaziale italiana dopo lo sgraziato blitz che ha portato alla defenestrazione di Roberto Battiston. E pur non avendo il suo ufficio al primo piano di Palazzo Chigi, anche Guido Guidesi è presenza quasi fissa, specie di mattina presto, in quei corridoi: allevato da Giorgetti, è stato promosso da Salvini sottosegretario agli affari del Parlamento, come vice di Fraccaro. Meno assiduo di quelle stanze, invece, ma non per questo meno considerato, tra gli uomini più vicini al numero due del Carroccio, è Dario Galli: il quale, nel suo ruolo di sentinella a presidio del Mise, fatica non poco a tenere alla ristretta cerchia di fedelissimi di cui si circonda Di Maio, nelle sue rocambolesche peripezie.

Lavora così, il capo grillino: nel chiuso impenetrabile del suo staff. Al suo fianco, oltre all’immancabile Giorgio Sorial, fatto fuori alle politiche del 4 marzo e promosso ai vertici di Via Veneto, c’è anche Francesco Vanin, cinquantasettenne di Aviano, attivo da tempo nel M5s dove ha cercato, senza trovarla, fortuna come consigliere regionale nel 2013, che ora, forse in virtù delle sue sporadiche esperienze come gestore di una web tv, di un ristorante e di un otulet per l’abbigliamento, si occupa di crisi aziendali.

Gli sforzi (e gli errori) di Tridico

Tutti spregiudicati nell’uso dei social e tutti digiuni di responsabilità amministrative gli addetti alla comunicazione del “Capitano”, e forse pure per questo assai inclini a confondere ciò che è mediaticamente efficace – le sparate incendiarie di Borghi e compagni – con ciò che è politicamente opportuno

Al reddito di cittadinanza sono invece destinati tutti gli sforzi di Pasquale Tridico, che pure ha subito non poche critiche, anche all’interno del M5s, per certi errori imputategli nella stesura del decreto dignità. Se alla fine, come sembra, lo schema inizialmente concordato con gli alleati leghisti – e ora piuttosto traballante, a dire il vero – dovesse reggere, e se dunque la presidenza dell’Inps dovesse andare ad Alberto Brambilla, il consulente di Salvini in tema di pensioni che però sembra ormai bruciato per quel ruolo, per il professore cosentino di Roma Tre, già wannabe minister del Lavoro, si vedrà allora spalancare davanti a lui la porta dell’ufficio nobile dell’Anpal, l’agenzia delle politiche attive al momento guidato da Maurizio Del Conte. Per il momento, comunque, nelle stanze del Mise collabora a stretto contatto con Mimmo Parisi, il navigator-man arrivato dalla Mississippi State University a miracol mostrare, oltreché con Nunzia Catalfo, attuale presidente della commissione Lavoro al Senato e prima proponente del reddito di cittadinanza, che vanta discrete entrature sia all’Anpal, sia nel ministero del Lavoro. Il cui unico dirigente coinvolto nel travaglio quotidiano di dare una parvenza di credibilità al provvedimento bandiera del M5s, che ancora non esiste se non sotto forma di bozza, è Raffaele Tangorra, della direzione generale per la lotta alla povertà, guardato non si sa se più con invidia o con compassione dai tanti suoi colleghi che invece si ritrovano al ristorante La Scala, in una traversa di via Veneto, o da Tullio, lì a due passi, e si lamentano di come di tanto in tanto vengano convocati nelle alte stanze solo per scoprire ogni volta un pezzetto in più di quel certo studio, una tabella in più di quella certa simulazione, in virtù di sindrome da accerchiamento di cui ormai il ministro e il suo ristretto staff sono caduti vittima. “Temono che si parli coi giornalisti, e quindi non ci dicono nulla. E però al contempo pretendono che li si aiuti a risolvere i problemi”. E tuttavia Di Maio, adeguatamente suggerito, in questo senso, dal redivivo Enzo Scotti, punta più che altro sui dirigenti di media fascia. “Il teorema delle seconde linee”, lo chiamano i grillini, e consiste nell’accattivarsi quegli ufficiali non ancora arrivati al vertice delle gerarchie, e che dunque un po’ per un residuo di carrierismo, un po’ perché forse, se fino ad oggi non sono riusciti a raggiungere la vetta vuol dire che troppo ammanicati coi vecchi poteri non lo sono, risultano più spendibili nella guerra ai “pezzi di merda” dei vari ministeri, compreso il Mise. Dove comunque si guarda con affanno misto a curiosità al 7 febbraio del 2019: data di scadenza di una buona dozzina di dirigenti di prima fascia: se Di Maio fa davvero sul serio, traducendo in licenziamenti effettivi quei bellicosi propositi di repulisti più volte annunciati, lo si capirà allora.

A gennaio, invece, è previsto un altro collaudo: quello nel governo. Il capo del M5s, in verità, aveva accennato a Salvini, già a fine settembre, il suo intento di sacrificare un paio di suoi ministri: e però a rinviare la rimozione di Danilo Toninelli e Giulia Grillo sono stati proprio i leghisti. “Non sta bene fare rimpasti con la manovra ancora in bilico, sarebbe un pericoloso segnale di instabilità lanciato ai mercati”, è stata la motivazione ufficiale. Quella reale, invece, Salvini e Giorgetti se la sono confidata a parte, tra loro: “Ogni puntata che Crozza fa sul titolare dei Trasporti, noi guadagniamo mezzo punto. Meglio tenercelo”. Per l’Italia, magari, non sarà il massimo. Ma questo, in fondo, conta meno.