Foto LaPresse

Un'altra sinistra è possibile

La truffaldina promessa di protezione di Salvini e il dannoso assistenzialismo del M5s obbligano il mondo progressista a costruire con rapidità un’alternativa da sogno non schiacciata sul modello da incubo del populismo. I tabù da superare e gli errori da evitare. Manifesto per una nuova stagione

La sconfitta elettorale del marzo 2018 ha rappresentato per il Partito democratico un colpo durissimo. Il crollo dal 41 per cento delle europee al 19 per cento delle politiche di quell’anno, in parte “annunciato” dall’esito del referendum sulla riforma costituzionale del dicembre 2016, ha imposto le dimissioni di Matteo Renzi e l’avvio di una stagione di inevitabile riflessione sugli errori compiuti e sulla nuova direzione di marcia. Il fatto che quel passaggio abbia segnato l’affermazione di ben due partiti di tratto populista, e la sequenza di fatti in cui si è collocato – segnata dalla Brexit, dall’elezione di Trump e dal generale progresso dei movimenti populisti e/o sovranisti in gran parte dei paesi occidentali – ha attivato un dibattito che è andato rapidamente focalizzandosi sulle conseguenze della globalizzazione e della sua mancata “gestione”, in larga misura fino a quel momento sottovalutate. Lo choc è stato tale da mettere in ombra anche i risultati raggiunti nel triennio 2015-2018 dai governi a guida Pd.

Il partito si è scoperto lontano dalla sensibilità e dalle attese di ampie fasce di popolazione, segnate dalla lunga crisi e dalla mancanza di prospettive, dalle difficoltà materiali o dal timore di veder retrocedere la propria condizione: un sentimento che spesso si è trasformato in frustrazione e in rabbia e che il Movimento 5 stelle e la Lega hanno saputo con chiavi diverse intercettare e rappresentare (nonché fomentare, in molti casi). Al centro della riflessione, in particolare, si è insediato il tema delle nuove diseguaglianze, accompagnato da un’ampia pubblicistica internazionale sui “vincenti” e sui “perdenti” della nuova fase economica.

I partiti populisti hanno colto il bisogno di rassicurazione di una maggioranza di italiani spiazzata e spaventata. Il “campo” della protezione sociale diventa il terreno di coltura dell’auspicato nuovo sodalizio politico con i Cinque stelle

E’ indubbio che le difficoltà materiali (o il timore di doverle affrontare) e la concomitanza di grandi cambiamenti concentrati in un tempo molto breve – la globalizzazione, i flussi migratori, la crisi climatica, l’impatto dirompente delle nuove tecnologie digitali sul lavoro e sui nostri stili di vita – abbiano hanno fatto emergere un sentimento di grande incertezza tra gli italiani. A una minoranza di cittadini e di imprese in grado di cogliere e di sfruttare le opportunità derivanti dal grande cambiamento si è contrapposta una maggioranza spiazzata e spaventata. I partiti populisti ne hanno colto il bisogno di rassicurazione: chi promettendo il ritorno dello stato assistenziale e un reddito senza bisogno di lavorare, chi la pensione anticipata e un drastico taglio delle tasse. I Cinque stelle accompagnati dalla loro retorica anti casta – anch’essa particolarmente consolatoria; Salvini prospettando una difesa derivante dalla chiusura di porti e confini, da parole grosse e pugni sul tavolo contro l’Europa. E soprattutto dalla nazione come rifugio materiale e culturale, e dal ritorno ai fasti di un passato falsamente mitizzato.

Di fronte a questo quadro sociale e politico il Pd si interroga sulla propria identità e sulla propria direzione di marcia. Balza agli occhi la distanza dalla stagione renziana, un po’ a causa della scissione maturata nei mesi scorsi, e in parte certamente per il fisiologico rimbalzo che si produce dopo la sconfitta e la sostituzione di un gruppo dirigente.

Anche tenendosi alla larga dalle caricature – il ritorno al partito novecentesco, la resurrezione del Pds – è abbastanza evidente l’emergere di una linea centrata su logiche prioritariamente redistributive (non solo del reddito) e su un nuovo protagonismo dello stato, orientata in primo luogo a contrastare le crescenti diseguaglianze e a obiettivi di equità sociale. E’ la linea emersa con forza a Bologna, nella tre giorni organizzata a ottobre da Gianni Cuperlo e Fabrizio Barca, e ritrovabile in diversi passaggi del dibattito che ha riempito le due giornate del “ritiro spirituale” ospitato lo scorso fine settimana dall’abbazia di Contigliano, sin dalla relazione di apertura.

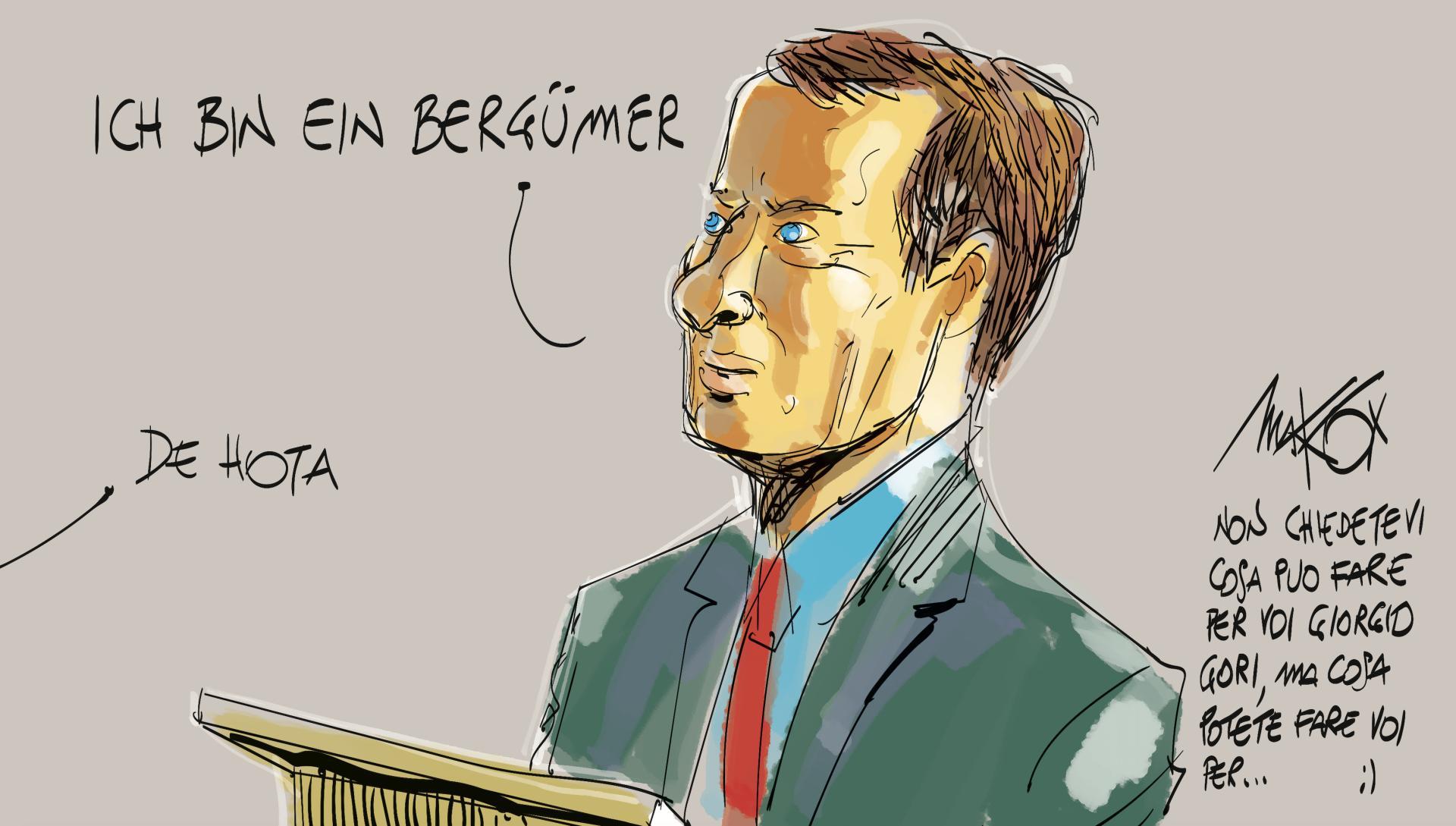

Illustrazione di Makkox

Data la premessa sulla globalizzazione e le sue conseguenze – diseguaglianze, incertezza, paura – si sostiene che il Pd debba caratterizzarsi come il “partito della protezione sociale”, da tradurre in servizi sociali, assistenza e redistribuzione della ricchezza. Ci si occuperà anche della crescita, della produzione, di Industria 4.0, e certamente molto di ambiente e di sostenibilità; ma il cuore del partito, il nocciolo della sua identità, è collocato sui temi della protezione. Il dibattito è stato articolato e molti si sono incaricati di provare a “recuperare” le ragioni dello sviluppo economico. Diversi interventi si sono preoccupati di negare una possibile contrapposizione tra protezione e crescita. E tuttavia a me pare che quell’impronta sia rimasta come impostazione di fondo, anche perché autorevole e accompagnata dall’esplicitazione di un obiettivo politico del tutto coerente: l’alleanza “strategica” con il Movimento 5 stelle; al punto da poter apparire come disegnata a misura di quel traguardo: poiché vogliamo che il governo sia “l’incubatore” della nuova alleanza, poniamo il baricentro identitario del nuovo Pd in un’area di sostanziale compatibilità/convergenza con i valori e la visione del Movimento. Il “campo” della protezione sociale diventa il terreno di coltura dell’auspicato nuovo sodalizio politico.

Non mi soffermerò se non brevemente su questo punto – che pure è importante. Dico solo che mi è pressoché impossibile riconoscere i Cinque stelle come movimento di sinistra e ancor più come forza riformista, visto che nella loro pur confusa composizione mi appaiono perlopiù l’opposto; che mi risulta di difficile comprensione la necessità di un’“alleanza strategica” dal momento che si prospetta un ritorno pieno al proporzionale, sistema che spinge i partiti a presentarsi ognuno per suo conto e a esaltare anzi le rispettive differenze; e che infine ho la convinzione che questa traiettoria – accompagnata da una serie di concessioni ai Cinque stelle nella pratica di governo – possa farci perdere l’orientamento e molti consensi. Faccio il sindaco e intendo continuare a farlo, ma il passaggio è delicato. Per questo ho accolto volentieri la proposta del Foglio di mettere in fila alcune idee sui problemi del paese e su quelle che a me pare debbano essere le priorità per il mio partito.

La vera debolezza di una linea che fa della protezione sociale il primo tratto identitario del Partito democratico – oggi, nel 2020 – è a mio avviso che non tiene adeguatamente conto delle condizioni del paese, della sua drammatica stagnazione e delle sue conseguenti priorità. Così facendo rischia anche di perdere di vista alcune delle principali ragioni del disagio sociale e delle diseguaglianze, che appunto affondano nelle specificità del “caso italiano”, allontanando la possibilità di contrastare questi fenomeni con efficacia.

Quando parlo di specificità del caso italiano mi riferisco alla caratteristica unica dell’Italia all’interno dell’Unione europea e tra i paesi sviluppati: siamo l’unico paese sostanzialmente fermo da vent’anni. Tra i 28 stati dell’Unione e tra i 19 della zona euro, negli ultimi vent’anni c’è stato un processo di convergenza. Il pil è aumentato in tutti i paesi e le distanze tra gli stati si sono ridotte. L’Italia è l’unica eccezione. Nel 2000 il reddito reale pro capite italiano era pari al 103 per cento della media della zona euro. Nel 2018 è sceso all’86 per cento, perdendo 17 punti. Rispetto all’Unione europea, l’Italia nel 2000 era al 120 per cento della media. Nel 2018 si ritrova 25 punti più in basso (95 per cento). Mentre negli ultimi vent’anni tutti i paesi hanno aumentato il pil pro capite, l’Italia è l’unico ad avere un pil pro capite inferiore a quello del 2000.

Siamo caduti e non ci siamo rialzati: da quando abbiamo toccato il fondo, nel secondo trimestre del 2013, il nostro pil è aumentato solo del 4 per cento, meno della metà della Grecia, del Portogallo e della Finlandia, che ci precedono nella parte bassa classifica; un terzo di quello francese; un quarto di quello tedesco, un quinto di quello inglese e un sesto di quello svedese.

Dopo la grande depressione gli altri hanno ripreso a correre – tutti: paesi che hanno praticato l’austerità e paesi che l’hanno ignorata, paesi dell’area euro e paesi con moneta nazionale: noi no. E’ vero, siamo usciti per ultimi dal tunnel e a differenza degli altri paesi, meno indebitati, abbiamo affrontato con maggiore lentezza la crisi bancaria. Questo aggiunge una spiegazione, ma non cambia il dato di fondo: siamo un paese fermo da vent’anni con un debito che rischia di strangolarlo.

Anche l’austerità è un’illusione, se si è fermi. Dal 1996 a oggi l’Italia ha registrato un avanzo primario medio del 2 per cento all’anno. Vuol dire che nella media di questi anni, al netto degli interessi, le uscite dello stato italiano sono state significativamente inferiori alle entrate. Se fossimo una famiglia potremmo dire d’aver complessivamente risparmiato e “messo da parte” una cifra, ai valori attuali, pari a circa 700 miliardi di euro. Nessun paese occidentale è stato altrettanto virtuoso. La Germania non ha fatto altrettanto, eppure… Nei trend del debito italiano non c’è praticamente traccia di tutti questi anni di disciplina di bilancio. Dal 2006 a oggi – mentre il debito pubblico della Germania scendeva dall’86 per cento al 68 per cento del pil – il nostro è salito dal 104 per cento al 134 per cento: ben 30 punti, a causa degli interessi che ogni anno sono andati ad aggiungersi al totale (nel 2019 65 miliardi, saranno 76 quest’anno) ma soprattutto perché in questi quindici anni la nostra economia è cresciuta solo dello 0,5 per cento medio, quasi nulla. La Germania, il cui debito è un quarto del nostro, nel frattempo è cresciuta tre volte di più.

L’austerità dunque non basta (anzi, a volte fa danni). Se l’Italia non riprende a crescere è come cercare con fatica di riempire un secchio bucato. Siamo in un loop di debito che cresce, interessi che si mangiano tutto e pochi euro residui – in deficit – per dare qualche stimolo al paziente e fare un po’ di protezione sociale. Certo, c’è il contrasto dell’evasione fiscale, ma è pensabile che basti a risalire la china?

Occorre una crescita, quindi, senza la quale c’è poco da redistribuire. E in particolare è fondamentale rilanciare la produttività, che è stagnante addirittura dagli anni Novanta. C’è un dato in particolare che colpisce: la produttività totale dei fattori – che indica la capacità di incorporare le nuove tecnologie – è ferma ai livelli del 2000. Come se la rivoluzione tecnologica che c’è stata in questi ultimi decenni non ci avesse neppure sfiorato! E’ abbastanza impressionante.

Il problema accomuna l’industria e i servizi. Siamo la seconda manifattura d’Europa ma rischiamo il sorpasso da parte della Francia, che ha una produzione manifatturiera di poco inferiore alla nostra con 800 mila addetti in meno. Un addetto in Italia crea 60 mila euro di valore all’anno, in Francia 73 mila, e in Germania 77 mila.

E purtroppo non esistono bacchette magiche. La produttività è il frutto di una serie di fattori, su ognuno dei quali è necessario agire per recuperare un lungo ritardo.

Per cambiare marcia servono più investimenti: privati, pubblici e delle multinazionali. Tra il 2012 e il 2019 i depositi delle aziende sono cresciuti di 128 miliardi: bisogna convincerle e investire nel digitale, in ricerca, in nuove soluzioni organizzative, in capitale umano (come siamo riusciti a fare con la prima fase di Industria 4.0, muovendo 240 miliardi di euro, e come oggi fatichiamo a fare). E perché le aziende si decidano a investire servono un’amministrazione pubblica più efficiente, una forte semplificazione delle norme e della burocrazia – inserita da Zingaretti tra i “cinque obiettivi per l’Italia di domani” – e una giustizia più rapida.

Foto LaPresse

Non solo: in un mercato che sempre di più premia chi è capace di innovare, noi scontiamo la bassa spesa in ricerca e un sistema formativo antiquato, che comprime la qualità del capitale umano; scontiamo i riflessi di un debito pubblico elevato, la carenza di infrastrutture, l’alto livello dell’evasione fiscale, l’elevata età media della nostra forza lavoro, l’eccessiva centralizzazione della contrattazione, che non riflette le differenze di produttività. Una recente ricerca dell’economista Marco Simoni aggiunge una spiegazione: da metà degli anni Novanta al 2007 l’Italia ha importato troppe e diverse riforme economiche dall’estero, incoerenti tra loro, col risultato di mettere insieme un mix letale di rigidità e flessibilità che ha fortemente penalizzato il sistema produttivo.

Nell’economia globalizzata e digitalizzata crescono le imprese ben integrate nelle catene globali del valore e che operano nei settori ad alto tasso di innovazione. Noi di imprese con queste caratteristiche ne abbiamo troppo poche. Anche al nord, dove sono molte quelle integrate al livello internazionale, ma in molti casi in settori tradizionali esposti alla concorrenza dei paesi a basso costo. Ma soprattutto abbiamo un tessuto produttivo fatto per più del 90 per cento di aziende piccole e piccolissime, che fanno fatica a trarre benefici dal progresso tecnologico e che anche per questo hanno una produttività nettamente inferiore alla media delle imprese più grandi.

La maggior parte sono imprese famigliari che neppure considerano l’idea di ingaggiare un manager; e in generale esprimono una modesta domanda di competenze, che è la ragione per cui l’Italia, pur avendo pochi laureati, spesso li lascia a spasso o li spinge ad andare all’estero: perché il sistema produttivo non li chiede o non sa valorizzarli (e quando li assume li paga mediamente poco).

Il quadro è questo, e la previsione è presto fatta. Se l’Italia non emancipa la sua struttura produttiva – innanzitutto promuovendo forme di fusione/aggregazione/cooperazione tra imprese, con un vero salto di scala – rischia di posizionarsi sui segmenti di minor pregio nella catena del valore e di diventare la periferia economica dell’Europa.

Ed è questo a mio avviso, più della globalizzazione, che spiega in Italia il problema salariale, e quindi una parte significativa delle diseguaglianze che riscontriamo nel nostro paese. In altri paesi – innanzitutto in quelli anglosassoni, qui assai meno – si nota ormai da diversi anni il progressivo scollamento tra produttività e salari, determinato dalla tecnologia e in particolare dalle nuove piattaforme digitali, con un vantaggio per il capitale che è sempre più difficile (ma necessario) riuscire a sottoporre alla giusta imposizione fiscale.

Assistiamo poi – anche qui – a una polarizzazione del mercato del lavoro, tra buoni posti di lavoro adeguatamente retribuiti – non molti per la verità, in Italia – e tanti nuovi lavori di bassa qualità e di bassa remunerazione, tanti part-time involontari, soprattutto nei servizi. E’ una situazione a cui dobbiamo urgentemente porre rimedio con l’applicazione delle previsioni dei contratti nazionali siglati dalle organizzazioni più rappresentative e l’introduzione del salario minimo per chi sta fuori dal perimetro della contrattazione.

Alla fasulla promessa di protezione di Salvini, all’assistenzialismo dei Cinque stelle, abbiamo la possibilità di contrapporre una prospettiva sfidante, un sogno pragmatico di rilancio italiano ed europeo che tiri fuori le migliori energie del paese e proietti un orizzonte di speranza per tutti gli italiani

Ma se tra il 2009 e il 2019 i salari in Francia sono mediamente cresciuti del 7 per cento, e in Germania dell’11 per cento, mentre in Italia sono calati del 2 per cento, questo non è per colpa del capitalismo selvaggio, del neoliberismo e quant’altro: è principalmente colpa della produttività che è rimasta al palo, nella manifattura come nei servizi.

Non a caso, come ha fatto rilevare Carlo Stagnaro, l’indice di diseguaglianza del reddito non è particolarmente peggiorato in Italia rispetto al livello su cui si è assestato dagli anni Ottanta (paradossalmente peggiora rispetto agli altri paesi europei se misurato post tax, a significare che gli altri paesi usano meglio di noi la tassazione e la spesa pubblica per redistribuire). Con la crisi, è l’intera distribuzione dei redditi – al netto delle frazioni più alte – che si è impoverita, e l’impoverimento dei segmenti più bassi è in buona parte dovuto al massiccio afflusso di immigrati (peraltro esclusi dai benefici del Reddito di cittadinanza).

Ecco perché la riflessione sulle diseguaglianze e sulla protezione deve tener conto del “caso italiano” e agire di conseguenza. L’Italia è tra i paesi più “diseguali” d’Europa perché è tra i paesi meno produttivi d’Europa. Esattamente come in Italia le maggiori diseguaglianze non si registrano né in Veneto né in Lombardia né in Trentino, che sono anzi ben sotto le medie europee, ma al sud, nelle aree meno produttive e competitive del paese.

Per questo sostengo che la nostra missione di giustizia sociale debba partire dal lavoro. Servono ovviamente anche forme di protezione passiva – perché i poveri ci sono e vanno sostenuti – ma non ho dubbi: il primo modo per proteggere una persona è darle gli strumenti per accedere a un lavoro dignitoso.

Chi oggi ha responsabilità di governo, seppur con tutte le fragilità che la politica sconta, deve dunque avere quest’obiettivo: recuperare il terreno perso in questi vent’anni, rimettere in moto il paese, riposizionare l’Italia tra i paesi più che si caratterizzano per capacità di innovare. E aggiungo: vista la dimensione “epocale” della stagnazione italiana, vista la prospettiva di declino a cui il nostro paese rischia di consegnarsi se non interverremo a correggerne la rotta, la sfida che abbiamo davanti è a mio avviso paragonabile a quella che l’Italia affrontò del Dopoguerra, e che la politica di allora seppe vincere, trasformando in pochi anni un paese a pezzi in una delle grandi nazioni dell’occidente. Vorrei che facessimo di questo impegno la nostra assoluta priorità, il fondamento di una nuova vocazione maggioritaria. Alla fasulla promessa di protezione di Salvini, all’assistenzialismo dei Cinque stelle, abbiamo la possibilità di contrapporre una prospettiva sfidante, un sogno pragmatico di rilancio italiano ed europeo che tiri fuori le migliori energie del paese e proietti un orizzonte di speranza per tutti gli italiani.

Gli altri fattori che frenano pesantemente la crescita sono l’eccessiva concentrazione della contrattazione salariale, che andrebbe spostata sul secondo livello, la demografia – abbiamo pochi giovani e tanti anziani, e sarà sempre peggio – e il basso tasso di attività femminile e giovanile, che a sua volta determina un abbassamento del tasso di natalità.

In Italia sono poche le donne e pochi i giovani che lavorano, rispetto agli altri paesi, e quei pochi sono mediamente mal retribuiti: della discriminazione salariale femminile si sa; quanto ai giovani, un trentenne guadagna oggi sensibilmente meno della media dei lavoratori, quando in passato guadagnava mediamente di più. Se di diseguaglianze vogliamo occuparci, quelle di genere e quelle generazionali sono tra le prime su cui dobbiamo intervenire.

Qualcosa è possibile fare. Ma serve una scelta netta, forte. Personalmente penso che andrebbe ripresa e concretizzata una proposta formulata qualche tempo fa da Chiara Gribaudo e Tommaso Nannicini: concentriamo qui, su queste due categorie, donne e giovani, il prossimo taglio del cuneo fiscale. Facciamo un’operazione selettiva ma più efficace. Ne avremo benefici sia dal punto di vista economico che demografico. Oltre ovviamente che dell’equità.

Il problema demografico infine è gigantesco. Lo sappiamo ma fingiamo di non saperlo. Un recente studio di Bankitalia ce lo ricorda. Nel 2041 – tra vent’anni – gli over 65 saranno in Italia un terzo della popolazione. La spesa previdenziale toccherà allora secondo Eurostat il suo picco, pari al 18,3 per cento del pil, e graverà sulle spalle di una popolazione attiva decimata: gli under 54 saranno 8 milioni in meno rispetto ad oggi. Se nel frattempo non si porrà efficacemente rimedio, l’Italia si ritroverà allora con 1,2 milioni di residenti in meno – nonostante il contributo (che però si immagina in calo) dei flussi migratori – che diventeranno 5,6 milioni nel 2060, tra 40 anni.

A questo corrisponderà – attenzione – un crollo del 15 per cento del pil e del 13 per cento del pil pro capite (stime confermate dal think tank tedesco Bertelsmann Stiftung, che traduce in valori assoluti: meno 286 miliardi nel 2040, meno 493 miliardi nel 2050).

Solo che “porre efficacemente rimedio”, nel breve-medio periodo, è praticamente impossibile. E’ certamente positivo che il governo abbia finalmente messo a tema il sostegno alle famiglie e alla genitorialità, a partire dall’investimento sugli asili nido. Ma quand’anche riuscissimo a invertire il trend demografico, e riportassimo la natalità sui più alti livelli europei, cosa difficile da credere ma su cui occorre assolutamente lavorare, questo non avrebbe effetti sul mercato del lavoro prima di venti o venticinque anni.

Voglio dire con questo che la questione demografica merita un’attenzione ben maggiore di quella che la politica – e non solo in Italia – le riserva. Personalmente la considero grave quanto il riscaldamento globale. Con la differenza che sul clima assistiamo a una generale mobilitazione, per quanto a oggi ancora non sufficiente a mutare quanto necessario il corso degli eventi. Dai milioni di giovani che riempiono le piazze del mondo ai grandi summit internazionali, la sostenibilità è diventato in pochi anni il criterio irrinunciabile di ogni iniziativa, impresa, progetto, comportamento collettivo o individuale. L’Unione europea pone il Green New Deal, con investimenti per mille miliardi di euro, al cuore della propria missione. E lo stesso Partito democratico, nella sua dimensione, pone la transizione ecologica tra le sue priorità e si candida a essere il “grande partito dell’ambientalismo italiano”.

E per la demografia? Non c’è consapevolezza e non c’è reazione adeguata.

La sostenibilità demografica, economica, sociale e politica dell’Europa – e a maggior ragione di quell’anello debole che è l’Italia del Ventunesimo secolo – è affidata alla capacità di comporre questi due fenomeni: il disperato bisogno di giovani dell’Europa e l’enorme offerta di giovani dell’Africa

Il Foglio si è occupato spesso e approfonditamente di questo tema, anche in un articolo della settimana scorsa, riportando l’eloquente titolo del Financial Times di qualche giorno prima: “La bomba demografica a orologeria dell’Europa”. Nel 2035 – tra soli quindici anni – il nostro continente si troverà con 50 milioni di persone in meno in età lavorativa.

L’unica possibilità che vedo risiede nel capovolgere completamente il punto di vista dell’Europa sull’immigrazione. Se l’Europa avrà bisogno di decine di milioni di nuovi cittadini – e lavoratori – per tenere in piedi il suo welfare, l’Africa è destinata a raddoppiare la sua popolazione da qui al 2050: da 1.2 miliardi di abitanti a 2.5, con un’altissima componente di giovani. La sostenibilità demografica, economica, sociale e politica dell’Europa – e a maggior ragione di quell’anello debole che è l’Italia del Ventunesimo secolo – è affidata alla capacità di comporre questi due fenomeni: il disperato bisogno di giovani dell’Europa e l’enorme offerta di giovani dell’Africa. Ovvero di costruire una relazione feconda con l’Africa, che ci porti non a subire l’immigrazione, ma a promuoverla e a governarla nel reciproco interesse dell’Europa e di quel continente.

A partire da due scelte concrete. La prima è la pianificazione di flussi migratori legali, controllati, legati alle necessità del sistema produttivo e dell’equilibrio demografico, accompagnata da adeguati investimento sull’integrazione dei nuovi immigrati. La seconda, recentemente rilanciata da Domenico Siniscalco, è la creazione di un’Agenzia europea per il lavoro, basata in diversi stati africani, il cui compito dev’essere quello di formare i giovani locali – già là, nei loro paesi – in funzione delle necessità produttive del Vecchio continente.

Per quanto riguarda l’Italia si tratta di ribaltare le politiche migratorie degli ultimi dieci anni, basate sul blocco dei flussi legali e sul trattamento emergenziale dell’immigrazione spontanea e irregolare, in questi anni gonfiata anche dall’assenza di vie d’ingresso ufficiali. E come si comprende si tratta di un’operazione di estrema difficoltà, dal punto di vista politico prima ancora che sotto il profilo della sua concreta ed efficace esecuzione. Una parte della politica italiana ha costruito il suo successo sulla paura e il risentimento verso gli immigrati; un’altra ha resistito, prodigandosi almeno per salvare vite in mare e per cercare di “restare umana”, senza però il coraggio e la determinazione necessari per modificare la pessima legge Bossi-Fine, o per riaprire il rubinetto degli ingressi legali, o per riconoscere il sacrosanto diritto di cittadinanza ai ragazzi stranieri che hanno frequentato le nostre scuole, o per avviare serie politiche di integrazione degli immigrati, o per cancellare anche solo i cosiddetti “decreti sicurezza” voluti da Salvini per la sua propaganda, già oggetto di precise osservazioni da parte del presidente della Repubblica e però ancora intatti a cinque mesi dalla nascita del governo Pd-M5s. Entrambe queste parti sono di fronte a un’enorme responsabilità nei confronti delle generazioni a venire.

Tra il 1998 e il 2009, in anni in cui centrosinistra e il centrodestra si alternarono al governo del paese, si ebbero ingressi regolari di migranti economici e regolarizzazioni per circa 3 milioni di unità. Numeri molto superiori a quelli che si sono registrati negli anni più recenti; eppure nessuno parlava di “invasione”. E’ l’immigrazione non gestita, o mal gestita, che desta allarme e rifiuto. Come nella stagione in cui tanto gli sbarchi quanto l’affanno nella gestione a terra dettero agli italiani la sensazione di un fenomeno fuori controllo. Quella stagione, su cui la destra leghista ha versato ogni giorno benzina, ha lasciato un segno profondo che non sarà facile rimontare. Gli arrivi si sono molto ridotti ma nessuno si sta seriamente ponendo il problema dei circa 650 mila irregolari che (soprav)vivono nelle nostre città – o d’estate nei campi di pomodori del sud – e che nessuno mai rimpatrierà. O dei nuovi “diniegati”, vittime dei decreti di Salvini, che vanno via via a ingrossarne le fila. Sono gli stranieri che popolano le aree attigue alle stazioni, che campano di espedienti – con una propensione a commettere reati statisticamente pari a dodici volte quella di uno straniero “in regola” e di un italiano; e che continuano a forgiare le percezioni e gli orientamenti dei nostri cittadini.

Per questo dico che sarà difficile. Ma va comunque fatto. Per superare i pregiudizi – e agire – serviranno tutta la razionalità, la generosità, il coraggio e l’autorevolezza della migliore politica.