La scuola che non vediamo

La dedizione degli insegnanti, la burocrazia inossidabile, i ragazzi fiaccati dalla Dad, l’immaginazione che serve per costruire un nuovo futuro. Oltre l’indignazione c’è di più. La scuola di oggi raccontata da uno scrittore che la conosce bene. Un viaggio oltre i vaccini

Ho fatto un po’ di rapidi calcoli: sono entrato a scuola il primo ottobre del 1962, alunno della prima elementare Ugo Bartolomei. Dunque sono cinquantanove anni che ogni mattina mi potete trovare in un’aula scolastica, inserendo nel calcolo anche gli anni universitari e non tenendo conto dei due anni di asilo. Quando mi sono laureato, nel luglio del 1980, ho spedito una decina di lettere alle scuole parificate della mia città, Roma, e immediatamente sono stato convocato in un istitituto ai Castelli, un agrario che aveva appena aperto. Ricordo ancora il colloquio: il mio curriculum era raccolto in poche righe, ma cercai di essere spigliato, simpatico, comunicativo, e fui assunto. Era una scuola in cui volavano i colibrì, c’era una teca con una vedova nera e una vasca con i pirana, in una gabbia in cortile girava in tondo e ululava un lupo siberiano. Il proprietario-gestore-preside aveva girato mezzo mondo ed era tornato da poco, pieno di buone intenzioni e con un mezzo zoo al seguito. Lì ho cominciato a insegnare, a capire come funziona la scuola vista dall’altra parte, cioè dalla cattedra, anche se in tutta la mia vita professionale non mi sono mai seduto dietro la cattedra, mi fa sentire troppo professore, troppo lontano dai ragazzi.

In quegli anni ho fatto lezione a studenti spesso più grandi di me, ripetenti cronici, gente che aveva abbandonato gli studi e provava in extremis a guadagnarsi un diploma pagando una retta e frequentando quando poteva. Anche a una classe di giardinieri del Comune di Roma ho provato a spiegare Leopardi e la Rivoluzione francese, erano per lo più quarantenni che avevano bisogno del diploma per poter partecipare a dei concorsi. Spiegavo e il lupo ululava, dettavo appunti e volavano uccellini esotici nel cielo della classe. Per un breve periodo ci fu anche un piccolo caimano nella vasca di uno dei bagni. Mi sembrava tutto un po’ assurdo, ma anche estremamente divertente, passavo le ore in mezzo a giovani che volevano coltivare le vigne o allevare mucche frisone, far crescere il grano e le rose.

In quegli anni ho anche confusamente iniziato a capire come sono fatti gli insegnanti: sono strane figure di adulti-adolescenti, una concentrazione misteriosa di due età differenti della vita. Anche se hanno quarant’anni o cinquanta o sessanta, in loro permane una fragilità esistenziale, un’innocenza barcollante che li esclude dal mondo reale dell’adultità. In loro, in noi, resiste il ragazzo o la ragazza di sedici o diciassette anni che fu e che non è mai veramente scomparsa. Abbiamo, le titubanze, le illusioni, le passioni, le insicurezze di un brufoloso adolescente che esita eppure pretende, che sogna e si arrabbia, che vuole imporsi ma trema. La scuola è il nostro regno, fuori di lì, nel mondo reale, tra i veri adulti determinati e spesso insopportabili, non sappiamo come muoverci, cosa dire, cosa fare. L’insegnante, insomma, è spesso una creatura mitologica, metà grande e metà piccola, detentore di un sapere importante che talvolta gli appare inutile, a suo agio tra lezioni e ricreazioni, consigli di classe e gite scolastiche, programmazioni e pizzette, e invece piuttosto insicuro appena fuori dai cancelli del suo istituto. Il mondo di noi professori sta quasi tutto tra le quattro mura dell’aula, il cortile, la biblioteca, il corridoio davanti la presidenza, le discussioni nella sala-insegnanti, dentro una inesauribile adolescenza, che invecchia ma resiste. Anche per questo gli insegnanti sono spesso oppositivi e scontenti, speranzosi e delusi, dolci e amareggiati.

Ho incontrato tantissimi professori capaci di una dedizione assoluta alla scuola, dei veri missionari in grado di sobbarcarsi quantità spaventose di lavoro non retribuito, di sostenere progetti faticosissimi con slancio e passione, proprio come fanno i ragazzi quando iniziano a spingere dentro la vita le loro purissime convinzioni. E ne ho conosciuti tanti altri – ma meno, molto meno – affranti, demotivati, pervasi dal sentimento grigio della sconfitta, ragazzi canuti e rassegnati. E’ un universo a parte, la scuola, un piede nel mondo e uno fuori, una corsa zoppicante.

In quei primi anni di lavoro ho insegnato anche in una scuola dichiaratamente di “recupero”, uno di quei diplomifici che continuano a prosperare fuori da qualsiasi controllo. Sono situazioni delicate, dove si può cadere facilmente nella disistima di sé e degli altri.

Una cascata di parole sul silenzio. Adolescenti prigionieri delle chiacchiere sapienti ma straniere degli insegnanti. L’insuccesso di due anni in Dad è stato proprio quello di esasperare al massimo la passività degli studenti

Ma anche a quegli studenti smarriti ho voluto bene, cercando di farli uscire dal pozzo della vergogna o del cinismo prematuro. In fondo l’insegnante è come il medico, deve fare il suo mestiere meglio che può e ovunque, in qualsiasi condizione, e io mi sono sempre sentito più convinto e propositivo in mezzo a ragazzi in difficoltà, è come stare più vicini al senso generale della vita: spaesamento, speranza, ferita ma anche sorgente che si rinnova di continuo. Inevitabilmente e fortunatamente ogni superbia intellettuale si assottiglia fino a sparire per sempre. Ricordo ancora uno dei primi temi che proposi: “Bisogna essere assolutamente moderni: commenta questa frase di Rimbaud”, e uno studente al primo banco, uno dei peggiori, dondolando la testa mi disse: “A professò, sta frase nun l’ha mai detta… il film l’ho visto tre volte, e cominciamo a dì che se chiama Rambo e no Rembò”. Come si fa a non voler bene a certi ragazzi, a non impegnarsi anima e corpo per loro? Tra l’altro, molti anni dopo, scoprii che l’eroe di “First Blood”, il romanzo da cui era tratto il film con Stallone, aveva scelto quel nome di battaglia proprio in onore del grande poeta francese…

Insomma, per farla breve, nel 1984 ho superato il concorso per la scuola pubblica e nel 1985 sono entrato come insegnante di ruolo nella scuola dove da allora ho sempre lavorato, un istituto professionale con più sedi, sparso tra Torre Spaccata, Torre Maura, Borghesiana, borgate di Roma sud-est. Mi sembra che a quei tempi fosse più facile arrivare alla cattedra, il giorno in cui mi fu assegnata c’erano centinaia di giovani che ottennero il loro sacrosanto lavoro a tempo indeterminato. Oggi quella generazione di professori che si era formata culturalmente, esistenzialmente, politicamente negli anni Settanta è arrivata quasi al capolinea, a un passo dalla pensione, e il ricambio è lento e complicato. Guardo con ammirazione tanti giovani colleghi – giovani per modo di dire, hanno più di trenta, più di quarant’anni – che combattono strenuamente per ottenere un punto in più in graduatoria, che si sbattono tra astratti corsi di formazione e incarichi volanti per raggiungere l’agognata isola della cattedra. Molti si svegliano la mattina alle quattro a Caserta, a Napoli, a Benevento e ancora al buio prendono treni verso Roma, sbarcano a Termini, salgono su autobus e metropolitane per essere alle otto in classe. E finite le lezioni inizia il lunghissimo viaggio di ritorno verso casa, un’anabasi quotidiana che sfianca e deprime, per 1.400 euro al mese, in buona parte consumati in trasporti e panini. Questo è il primo problema della scuola, la formazione e l’immissione in ruolo di forze fresche, maggiormente in sintonia con le trasformazioni del tempo e le nuove attitudini degli studenti.

Per anni io ho insegnato spiegando i testi, facendo leggere pagine di autori importanti, cercando di sedurre gli allievi con il fascino delle parole, con quella teatralità un po’ istrionica che credevo indispensabile per coinvolgere e appassionare. Ora la lezione cosiddetta frontale viene considerata preistorica, retaggio di un tempo in cui chi sa spiega e chi non sa ascolta. Acustici venivano chiamati gli studenti dell’antica Grecia, poiché dovevano solo stare zitti e ascoltare. Ma ora tutto questo è impensabile, e me ne accorgo anche io quando sono costretto a rimanere seduto in silenzio per tre o quattro ore durante i collegi docenti: fiumi di parole incomprensibili, di vacue dissertazioni, di intenti velleitari mi si rovesciano addosso e soffro come un cane bloccato come tutti gli altri professori nella mia seggiolina. Aspetto solo che quella tortura finisca. E allora capisco bene la pena degli adolescenti che debbono stare zitti e buoni per l’intera mattinata, prigionieri del loro banco e delle chiacchiere sapienti ma straniere degli insegnanti.

Il problema di fondo della scuola è quello di riuscire a coinvolgere maggiormente i ragazzi, che ormai vivono dentro modalità comunicative quasi ignote ai loro professori, almeno a quelli – e sono la stragrande maggioranza secondo i dati ministeriali – che navigano oltre i cinquant’anni. Probabilmente l’insuccesso di questi due anni in Dad, certificato dalle disastrose prove Invalsi, è stato proprio quello di esasperare al massimo la passività degli studenti. Non c’era alternativa alla didattica a distanza, senza questo imperfettissimo strumento avrebbe regnato solo la solitudine assoluta, il silenzio totale: e però è evidente che la scuola non può essere più una cascata di parole addosso al silenzio, che così cresce solo la noia, il disinteresse, l’apatia, e troppi ragazzi svaniscono nel nulla, abbandonano la scuola per finire chissà dove. Vanno rinnovati i programmi e le modalità in cui vengono proposti, è un’urgenza impellente.

Anche io ho sbadigliato a morte su Poliziano e Parini, quand’ero studente, ma per fortuna ho incontrato un professore, il mitico Walter Mauro, che ogni anno apriva una finestra sulla letteratura più vicina al presente. A sedici anni mi fece leggere Beckett e Ionesco, e qualcosa in me si accese in mezzo a quel turbine di parole che raccontavano l’insensatezza della vita, ma anche il viaggio emozionante del pensiero dentro a quel caos. L’anno seguente mi propose di studiare Majakovski e Esenin, fuochi d’artificio nella notte dell’adolescenza, e l’ultimo anno la nuova letteratura sudamericana, Garcia Marquez, Vargas Llosa, anche Borges, e l’immaginazione volava, si caricava di energie sconosciute, spalancava orizzonti ignoti eppure vicini alla mia confusa sensibilità. E mi consigliò anche di ascoltare John Coltrane e Ornette Coleman, “A love supreme ” e “Free Jazz”, musica tesa tra il mondo e il cielo. Qualcosa allora in me si è sbloccato, ho intuito che la cultura non è una materia su cui essere interrogati cercando di rubacchiare un buon voto, ma un’esperienza conoscitiva, un passo avanti verso se stessi e verso la vita, necessità e libertà, acqua che disseta e bagna nuovi giardini e vaste praterie. Ho capito che la mente di ogni ragazzo è fisiologicamente attratta dal presente, o dal passato prossimo, e che da lì poi si recupera tutto, persino gli autori nati e morti più di mille anni fa.

In uno dei tanti tediosissimi collegi docenti, la preside illustrava dieci corsi di aggiornamento che gli insegnanti potevano scegliere per migliorare la propria didattica. Come gestire il registro elettronico, come scandire la programmazione, come lavorare per creare il gruppo classe: e non c’era un solo corso dedicato a quello che la letteratura, la filosofia, la scienza hanno proposto negli ultimi cinquant’anni. Nella scuola come altrove, ma più che altrove, è necessario ritrovare una certa semplicità didattica, cercando di accendere le curiosità degli studenti anche grazie a contenuti vivi e a strumenti efficaci. Invece la nostra scuola sembra sprofondare in un bizantinismo burocratico, in una marea crescente di carte da compilare, relazioni da stilare, crocette da apporre in cui è facile affogare. La parola terribile che aleggia tra i corridoi, le aule e la stanza del preside è “ricorso”, preceduta dalla paurosa locuzione “accesso agli atti”. Gli insegnanti vivono nel timore di aver dimenticato di segnare un’assenza, di aver trascritto male un programma, di aver messo un voto nella colonna sbagliata: e subito può scattare l’accesso agli atti, cioè il controllo di tutti i compiti, di tutte le interrogazioni, e il conseguente ricorso.

Le straordinarie energie degli insegnanti per lo più sepolte sotto una mole kafkiana di documenti inutili. Tutti hanno in testa solo le incombenze burocratiche. Il modello anglosassone, la vita che si prepara ad essere sostituita dal curriculum. La necessità di completare il piano di vaccinazione, per non passare dalla Dad all’asfissia

Ormai ci sono studi di avvocati che si dedicano esclusivamente a questo tipo di cause: e gli insegnanti vivono tra sensi di inadeguatezza e sensi di colpa, col capo chino sotto questa implacabile spada di Damocle. Le loro straordinarie energie vengono per lo più sepolte sotto questa kafkiana mole di documenti inutili. Il documento del 15 maggio, cioè quello che presenta la classe quasi pronta a sostenere l’esame di Stato è un tomo di cinquecento pagine, dove ogni riga può ritorcersi come un serpente velenoso contro chi l’ha scritta, può diventare la sua feroce condanna. Arriverà il presidente di commissione, controllerà tutto, e qualcosa non andrà bene, e poi arriveranno gli ispettori del ministero, e sarà la fine, mostrine strappate, pubblico disdoro e licenziamento: questo è l’incubo di ogni professore. Bisogna assolutamente semplificare, come in tante altre zone della pubblica amministrazione.

Nella sala insegnanti incrocio giovani colleghi e provo a domandare loro quali autori hanno inserito nel programma di quest’anno, se hanno in mente qualche film o qualche documentario da far vedere agli studenti sulla Lim, la lavagna elettronica, ma nessuno mi sta a sentire, hanno tutti in testa soltanto le incombenze burocratiche, e la spada sopra le teste vibra minacciosa al vento gelido del ricorso sempre possibile. Bisogna segnare le percentuali nelle tabelle delle competenze, delle abilità, delle conoscenze, misurare in modo inverosimilmente oggettivo il percorso dello studente verso l’uscita nel mondo del lavoro, dove da capo i ragazzi saranno pure funzioni, solitarie e incastrate con le altre, pronte a essere gettate via e sostituite se non rendono al massimo. E’ il modello anglosassone, la vita che si prepara ad essere sostituita dal curriculum. Così la scuola rischia di perdere il suo valore formativo, il luogo e il tempo dove lo studente scopre, a volte in una sola ora di primavera, qualcosa di più profondo su se stesso e sull’esistenza.

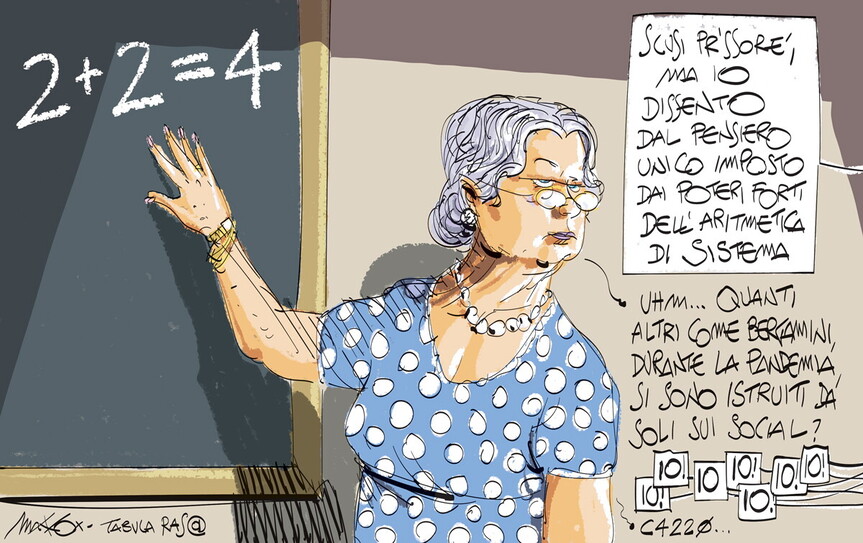

E d’altra parte mi sembra che oggi manchi anche una controcultura giovanile, che è sempre esistita, che sempre entrava in generosa frizione col mondo della scuola e della cultura egemone. I Maneskin si affacciano al balcone insieme alla sindaca Raggi e salutano i fotografi: anche chi fa le linguacce viene rapidamente riassorbito dalla società dello spettacolo, e ogni spigolo si arrotonda in fretta. E’ il pensiero unico e dominante, la lotta per la sopravvivenza, la percezione, che già nasce sui banchi di scuola, che bisogna farcela da soli, perché oggi contano solo i voti e domani solo la posizione che si riuscirà ad occupare, anche se sempre precaria e sofferta, da cui si può essere sloggiati in un attimo con un calcio in culo. Così mi mette un po’ tristezza ascoltare i prof che si confrontano tremebondi sul numero obbligatorio di interrogazioni da fare e sulle mille caselle da riempire, e d’altra parte ascoltare studenti che parlano di tatuaggi, tagli di capelli, magliette vincenti o perdenti, tormentoni reggaeton. Oppure tacciono e studiano senza mai pensare ad altro; in questo gli studenti cinesi – ne ho avuti tanti – sono la prefigurazione del tempo che sarà, che già è: sono sempre tra i più bravi, ma sembrano del tutto indifferenti alla vita collettiva, alle speranze, ai sogni larghi della giovinezza. Devono correre, fare in fretta, obbedire e lavorare sodo: pragmatismo totale e risultati sicuri. E su questo paesaggio dove trova pochissimo spazio il pensiero critico, l’immaginazione, il rapporto profondo e illuminante tra maestro e allievo, ha soffiato forte la bufera del Covid.

Mascherine, distanziamenti, lezioni a distanza, malinconia, demotivazione. E ora cosa accadrà a settembre? E’ chiaro che non possiamo passare un altro anno a casa a ripetere ossessivamente davanti al computer “non ti vedo”, “non ti sento”, a monologare davanti a faccine intermittenti le nostre incerte lezioni. E però non possiamo nemmeno andare ogni mattina a scuola rischiando il contagio del morbone assassino. A quanto pare ci sono ancora duecentomila insegnanti che non si sono vaccinati, anche se ne avevano tutte le possibilità, e milioni di studenti ancora in fila per la prima dose. E così, tra fanatici no vax, tra fatalisti, pigri, irresponsabili, scettici e spensierati, tra attacchi di hacker che fanno saltare portali e prenotazioni, mentre il virus riprende forza e gli ospedali tornano a riempirsi, ci troveremo a settembre di nuovo in balia dell’incertezza e di mille paure. Tutti a scuola, ma come? Vi assicuro che fare cinque ore di lezione spiegando attraverso una mascherina è micidiale: manca il fiato, manca l’ossigeno e le parole muoiono nella stoffa che chiude la bocca. E anche i ragazzi non resistono a questo tormento, non ce la fanno a restare imbavagliati e immobili in un banco per tutta la mattina. Insomma, se non si porta a compimento il piano di vaccinazione, rischiamo di saltare tra la padella e la brace, tra la Dad e l’asfissia, tra la depressione e l’ansia.

Persuadere tutti, convertire i riottosi, vaccinare in massa gli studenti in quest’agosto torrido e dispersivo non sarà facile, ma è un obiettivo imprescindibile. E se tutto andrà bene, dopo la Grande Stagnazione, fuori dal labirinto fatto di scartoffie e sensi di colpa, ci ritroveremo nei campi aperti della scuola, e dovremo ridare energia a noi stessi e ai ragazzi, incentivare la partecipazione, la creatività, la ricerca utilizzando al meglio anche le nuove tecnologie: forse noi sessantenni arrancheremo, ma ho fiducia nei nuovi insegnanti, che sanno come muoversi, se il giogo delle mille astratte adempienze non li schianta.

E dunque io comincerò il mio sessantesimo anno a scuola, probabilmente l’ultimo, se ho capito bene. Dai grembiuli coi fiocchi alle rivelazioni adolescenziali e alle contestazioni giovanili, alle lezioni in mezzo ai colibrì volanti, via via fino a oggi, tra computer, connessioni incerte, presunte competenze, entusiasmi, avvilimenti e vaccini. Ho persino provato a dare il mio contributo alla riforma della Buona Scuola, proponendo la Carta del Docente, cinquecento euro per ogni insegnante da spendere in libri, cinema, musica, e la stessa cifra anche per i diciottenni, e suggerendo di assumere in pianta stabile insegnanti che potessero sostituire gli assenti, il cosiddetto potenziamento, invece di ricorrere a supplenti ballerini. Ma anche questa riforma non è piaciuta, contestata da chi follemente sosteneva che i presidi avrebbero potuto assegnare le cattedre a cognati e cugini.

Insomma, alla fine cosa ho capito della scuola? In fondo poco, ma è un teatro dove è bello ripetere o inventare uno spettacolo utile e sorprendente ogni mattina. Il mondo va avanti e lentamente lo fa anche la scuola. Io continuerò a proporre letture, a recitarle come un guitto, cercando tanti spunti per far crescere le personalità dei ragazzi, la loro innata creatività. Insisterò con i libri, anche con chi, con aria sconsolata, mi ripete: “Ancora libri professò? Ma nun l’ha capito che i libri so’ robba vecchia, che nun legge più nessuno?…”.

*Marco Lodoli, scrittore e insegnante, è nato a Roma nel 1956. A trent’anni ha pubblicato “Diario di un millennio che fugge”. “Il preside” (Einaudi 2020) è il suo titolo più recente. Dal 1985 insegna in un istituto professionale nella periferia sud-est della capitale.