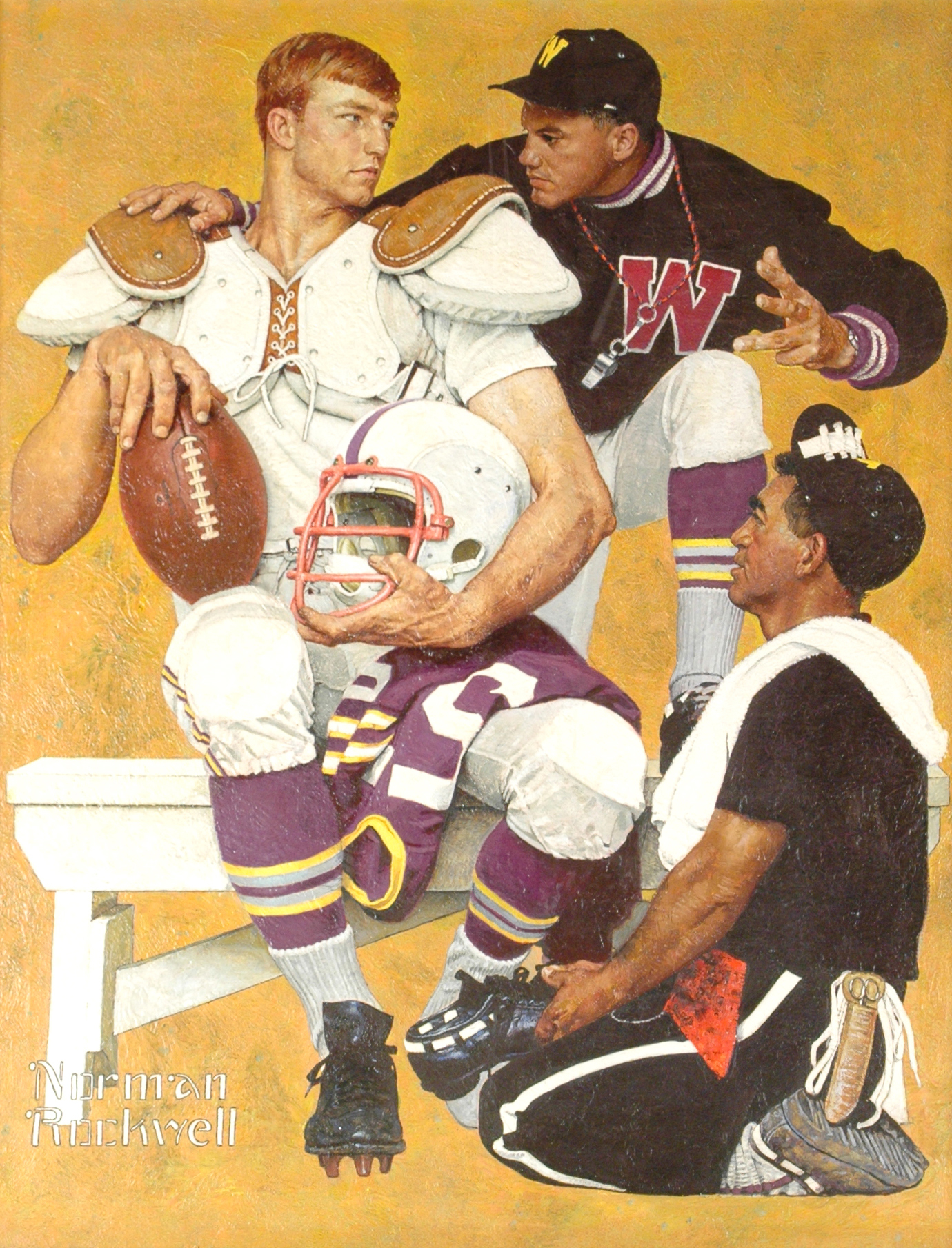

"The Recruit," Norman Rockwell, 1966 (dett.)

Il football che insegna a vivere e a essere americani

In questo rettangolo di 120 yarde per 54 e 1/3 le regole sono chiare. E altre cose sono spesso quelle dei film di Hollywood: belle e possibili. Lo sport, la squadra, la volontà e il dovere negli anni del liceo

Visto da qui, il mondo è semplice. Noi vogliamo andare di là, loro non intendono lasciarcelo fare. E viceversa. Le regole sono chiare, tutti le conoscono e le accettano per quelle che sono, finché non si cambiano, se non funzionano. Fuori da qui ci sono quelli che non se la sentono, quelli che non sanno, quelli che non possono, quelli che hanno una scusa, quelli con noi e quelli contro di noi: poco importa; quel che devi, lo fai anche per loro. Più in là, dove contano nulla, ci finiscono i cattivi, quelli che alle regole non stanno, quelli di cui ci occuperemo a suo tempo, se necessario. Qui, è il campo da football. Football, non soccer. Questo in particolare è quello della Alter High School di Kettering, Ohio, Usa. Potrebbe però essere uno qualsiasi delle migliaia sui quali ogni anno oltre un milione di ragazzi (e qualche migliaio di ragazze: Holley Mangold, olimpionica Usa 2012 di sollevamento pesi, ha giocato in linea di attacco qui ad Alter) scoprono chi sono, che cosa è il resto del mondo e, soprattutto, che cosa è l’America. Poco importa se la pensate con la K o la cantate con la mano sul cuore: provare per credere, questa è l’America che quando serve, c’è. Per tutti.

Anche sul campo della Alter High School di Kettering, Ohio, si perpetua il mondo di chi vuole essere americano, da qualsiasi parte venga

Qui, sui campi da football dei licei, è dove si perpetua il mondo di chi vuole essere americano, da qualsiasi parte venga, di qualsiasi colore sia, qualsiasi dio preghi. Più avanti, sui campi dei college o della Nfl, denaro e politica cambieranno le cose, ma, qui, il mondo è come lo crei, bianco e nero. Da qualche parte c’è anche il grigio, il posto dove si mette tutto quel che serve perché bianco e nero rimangano tali. Qui, però, del grigio non si parla: lo si usa. Serve a mantenere vive le regole che all’America piacerebbe fossero del mondo intero.

Qui, in questo rettangolo di 120 yarde per 54 e 1/3, le regole sono chiare come quelle che l’America l’hanno fatta e la mantengono tale. “Love it or leave it”, amala o vattene; “my country, right or wrong”, il mio paese, giusto o sbagliato. Accanto al portone delle case, la bandiera a stelle e strisce sventola spesso a fianco di quella, bianca e nera, messa a ricordo dei soldati dispersi, feriti, caduti. Qui, in questa America dell’innocenza difesa o ritrovata, quando dagli altoparlanti del campo parte l’inno nazionale, tu ti fermi, ti togli casco o cappello, ti volti verso la bandiera più vicina e ti metti la mano sul cuore, in silenzio. Che tu sia in allenamento, in partita o anche solo di passaggio. Qui, tante altre cose sono spesso quelle dei film da grande Hollywood di una volta, belle e possibili, colorate di sana retorica, frutto di normale coraggio e quasi sempre a lieto fine.

Qui, in questo rettangolo di 120 yarde per 54 e 1/3, le regole sono chiare come quelle che l’America l’hanno fatta e la mantengono tale. “Love it or leave it”, amala o vattene; “my country, right or wrong”, il mio paese, giusto o sbagliato. Accanto al portone delle case, la bandiera a stelle e strisce sventola spesso a fianco di quella, bianca e nera, messa a ricordo dei soldati dispersi, feriti, caduti. Qui, in questa America dell’innocenza difesa o ritrovata, quando dagli altoparlanti del campo parte l’inno nazionale, tu ti fermi, ti togli casco o cappello, ti volti verso la bandiera più vicina e ti metti la mano sul cuore, in silenzio. Che tu sia in allenamento, in partita o anche solo di passaggio. Qui, tante altre cose sono spesso quelle dei film da grande Hollywood di una volta, belle e possibili, colorate di sana retorica, frutto di normale coraggio e quasi sempre a lieto fine.

Quando parte l’inno nazionale, tu ti fermi, ti togli casco o cappello, ti volti verso la bandiera più vicina e ti metti la mano sul cuore, in silenzio

Tu ti ci ritrovi grazie alla folle idea di tua moglie, santa donna, che, forse per liberarsi delle tue ubbie di mezza età, invia il tuo curriculum a Ed Domsitz chiedendogli di assumerti come assistente. Lui, più che un allenatore, è una leggenda da 327 partite vinte e 145 perse in carriera: ha creato il programma di football ad Alter e in trent’anni passati in questa piccola scuola privata cattolica (poco più di 600 allievi, tra ragazzi e ragazze), ha segnato un record di 254 su 62. Al coach, dei tuoi tre campionati italiani e uno europeo vinti, del tuo tryout con i NY Jets, dei tuoi camp con la Nfl importa niente. Lui ti guarda da dietro gli occhialini da bravo professore di storia qual è (il doppio ruolo è un classico, nei licei) e si limita a un’offerta tutta americana: “Tra dieci giorni la squadra va in ritiro: una settimana per vedere che sai fare e decidere del campionato. Posso darti vitto, alloggio e qualche t-shirt. Sì o no?”

A Ed Domsitz, dei tuoi tre campionati italiani e uno europeo vinti importa niente. Ti guarda da dietro gli occhialini e ti fa un’offerta

Tu hai una moglie in Italia, un lavoro a Philadelphia, una pratica per la cittadinanza Usa in corso e la solita marea di problemi quotidiani. Lui ha prodotto decine di giocatori da college da prima divisione e diversi professionisti della National Football League (come Joe Thuney, titolare dei New England Patriots nei due ultimi Superbowl, uno vinto e uno perso)…

Ovvio, gli dici di sì.

Soldi? Che c’entrano i soldi? Basteranno sì e no per la benzina necessaria ad andare al campo, stesso trattamento per tutti i coach. Va bene così.

Bianco e nero. Ce la fai e hai un posto in squadra. Lo hai tolto a qualcuno? Certo. E’ un problema? No, è la regola. In campo, come nella vita, le botte si danno e si prendono, ma senza avversari non si gioca. Sono come te, ma contro di te. Chi vince, chi perde. Violenza? Unica violenza è uscire dalle regole. Se lo fai in campo sei punito dagli arbitri, dagli allenatori, dagli avversari, dai compagni di squadra. E impari che se lo fai nella vita, a punirti penseranno gli insegnanti, i colleghi, i datori di lavoro, i giudici, i poliziotti, i soldati… Qui sei in una squadra che è dentro un’altra squadra che è dentro un’altra squadra e così via. Quel che impari e insegni qui, nella prima matrioska, la più piccola e importante dopo la famiglia, vale in tutte le altre, compresa quella di là dal mondo, dove (se ci credi e qui ci credi eccome) il Dio che c’è non si perde in chiacchiere: come gli arbitri indossa la casacca bianca e nera come quel che decide, altro che grigio.

Il tuo dovere quotidiano è disciplina, ordine, gerarchia e organizzazione. Sempre, non quando capita o quando fa comodo

Qui, anche Lui con la maiuscola fa parte del team e ti aspetta a messa ogni giovedì, vigilia di partita, nella cappella della scuola dove il prete, con il cappellino di Alter poggiato sull’altare, cerca di spiegare a giocatori e allenatori che questo Lui con la maiuscola è davvero lo stesso di quello dell’altra squadra e proteggerà certo anche loro, ma sicuramente avrà un occhio di riguardo per i ragazzi di Alter, specialmente se tutti, a casa, a scuola, ma soprattutto in campo, faranno il proprio dovere. “Beat them!” e andate in pace.

Il tuo dovere quotidiano è ordine, disciplina, gerarchia e organizzazione. Sempre, non quando capita o quando fa comodo: sempre. I ragazzi ti parlano iniziando la frase con “coach” e la finiscono talvolta dicendo “sir”, specialmente se li hai redarguiti per una mancanza. Inquadrati, vessati, irregimentati? Macché. Qui, Domsitz ti insegna a discutere di tutto, con tutti. Qui, però, è un poco come essere nella nazione Comanche, che hai scoperto il Coach ama e conosce quanto te: esistono un capo di guerra e un capo di pace, ma ad Alter lui è entrambi. Si discute a sfinimento negli spogliatoi, in classe, in palestra, a mensa, nei corridoi, in chiesa, ovunque: quando però si è in campo, Ed Domsitz decide e quel che decide è legge.

"First Down", Norman Rockwell

"First Down", Norman Rockwell

Per vincere servono anche intuito e genio individuale. Magari non li hanno letti, ma qui tutti conoscono Sun Tzu e Von Clausewitz

Potrebbe essere altrimenti? Difficile. Il Coach dirige un programma in cui da luglio a dicembre in campo (se si arriva alla finale di stato, vinta due volte da Alter negli ultimi due anni) e da gennaio a giugno in palestra, per tre ore ogni giorno lui è responsabile di una macchina da 60 giocatori Varsity (la “prima squadra” del liceo) e oltre 150 delle squadre minori, con età che scende fino ai cinque, sei anni del Pop Warner (la lega che negli Usa mette in campo ogni anno 250 mila ragazzini). A questa marea di giocatori si aggiungono 20 allenatori (più un’altra ventina per il Pop), tre trainer, un medico, due addetti alle radio e tre ai video, quattro magazzinieri, un responsabile stampa, due dei materiali, 20 cheerleaders, due autisti… Oltre a insegnare storia a tempo pieno, il Coach deve poi coordinarsi con il presidente della scuola, la preside, la direttrice atletica, il direttore dell’orchestra, gli arbitri, gli allenatori delle altre squadre della Greater Catholic League e dei college interessati ai suoi giocatori, i dirigenti della Federazione Atletica Liceale dell’Ohio, le televisioni, le radio, le associazioni dei genitori… Impossibile tenere insieme tutto questo senza ordine, disciplina, gerarchia e organizzazione. Non ci sono scuse, mai. Meglio, ognuno ne ha una, come quella che hai tra le natiche, ma non conta. Il football, come la posta, non si ferma mai: pioggia, vento o neve, si gioca sempre.

Per vincere però servono anche iniziativa, intuito, genio individuale. Magari non li hanno letti e li citano a sproposito, ma qui tutti conoscono Sun Tzu e Von Clausewitz: tutti sanno che il miglior piano di battaglia regge solo fino al primo incontro con il nemico. Puoi avere la migliore organizzazione del mondo, ma a vincere sono gli uomini, i loro leader, le loro capacità: iniziativa, intuito, improvvisazione, estro, eccellenza individuale, capacità di adattamento. I tuoi giocatori sono ossimori: veloci e pesanti, forti e agili, obbedienti e indipendenti. Proprio come gli americani veri che, diceva Alexis de Tocqueville, “vogliono essere condotti e desiderano rimanere liberi: e visto che non possono distruggere né l’una né l’altra di queste propensioni contrarie, si sforzano di soddisfarle entrambe allo stesso tempo”.

Qui mamme e papà chiedono ai ragazzi di giocare duro e nelle regole, di non frignare, di rispettare gli avversari, di dare sempre il massimo

Qui, se riesci a farlo, e ci riesci, è ovvio che poi il mondo sia semplice, alla faccia del politically correct.

Ecco che cosa d’altro si insegna e si impara qui. Non siamo tutti uguali, ma siamo tutti nella stessa squadra: ognuno ha il suo posto

Non siamo tutti uguali, tanto per cominciare. Se sei un Nick Busher, quindicenne da un metro e 90 per 120 chili, sei uno che ha il diritto e il dovere di impegnarsi e lavorare più di un Pinco Pallino da un metro e 60 e 50 chili. Tu hai la possibilità di conquistare una scholarship, studiare gratis in un grande college per poi magari arrivare ai contratti milionari della Nfl: Pinco Pallino invece può al massimo sperare di giocare un paio di minuti sul finire delle partite dal risultato ormai scontato. Lo sai tu e lo sa lui. Ed entrambi sapete che senza l’altro non potete giocare, figurarsi vincere. Qui nascono allora rispetto, solidarietà, capacità di sacrificio reciproco.

Ecco che cosa d’altro si insegna e si impara qui, sui campi di football. Non siamo tutti uguali, ma siamo tutti nella stessa squadra: ognuno ha il suo posto, la sua ragione d’essere: ognuno ha il diritto di ricevere e il dovere di chiedere il rispetto che merita. Se lo merita. Altrimenti, fuori da qui e magari anche più in là. Facile a dirsi, parecchio meno a farsi, è un modo di vivere e di pensare che ti rimane dentro tutta la vita. Per questo è forte e presente l’associazione degli ex alunni, perché sono tanti quelli che cercano di restituire ad Alter quel che hanno ricevuto. Nick Mangold, per esempio, il fratello della Holley di cui si è detto: altro campione Nfl uscito dalle mani di Domsitz, ad Alter ha regalato il campo di allenamento in sintetico.

Qui, per mantenere vivo il mondo, tutti ci mettono volontà, decisione, pazienza, umiltà, consapevolezza… è un comune sentire che, come il coraggio, se non ce l’hai non te lo puoi dare. Tu allenatore puoi e devi crescerlo, svilupparlo, coltivarlo, ma se non c’è non c’è. E’ dura dire a un adolescente che un suo sogno non si realizzerà, ma capita di doverlo fare e va fatto: devi insegnare loro che la realtà ha da essere affrontata, non scansata. E li aiuti a capire che quel comune sentire deve essere grande abbastanza da comprendere l’altra metà del campo, quella dove stanno gli avversari, perché senza di loro non c’è gioco e se non c’è gioco non c’è football e non ci sei tu.

E’ dove regna la grande maestra, signora sconfitta, che il lavoro di allenatore si fa duro davvero. Nel football, a vincere è sempre la squadra e a perdere è sempre l’allenatore, quello cui la sconfitta ricorda che su questi campi dei licei tu sei prima di tutto un educatore. Te lo ripete coach Domsitz, te lo dice il cappellano, te lo chiedono i genitori, te lo riconoscono i giornalisti, te lo insegnano nei corsi obbligatori, federali (ed ecclesiali, nel caso di Alter): sei un educatore, sei un educatore, sei un educatore (e mal te ne incolga se ne approfitti: lavori solo se ogni anno il Fbi conferma che la tua fedina penale è immacolata). Per poterti considerare tale devi prima di tutto far capire ai ragazzi che, come tutti gli altri, il tempo del football finisce, più prima che poi. E’ scritto nelle regole di un gioco in cui un’azione di rado supera i sei secondi, attimi in cui, come nella vita, devi dare e prendere quello che puoi quando puoi.

Dove regna la grande maestra, la sconfitta, il lavoro si fa duro davvero. Perché a vincere è sempre la squadra e a perdere è sempre l’allenatore

Qui, da dove il mondo è semplice, “scopri che la vita è una questione di centimetri, proprio come il football. Il margine di errore è così piccolo… Un mezzo passo troppo tardi o troppo presto e non ce la fai. Mezzo secondo in anticipo o in ritardo e non ci arrivi. I centimetri che ci servono sono tutt’intorno a noi. Noi sappiamo che è tutta una questione di centimetri, è quello a fare la fottuta differenza tra vincere e perdere! Tra vivere e morire! Questa è una squadra, signori e adesso, o ce la faremo come squadra, o moriremo come individui”. Lo dice Al Pacino nei panni di Tony D’Amato, l’allenatore protagonista di “Any Given Sunday”, in un pep talk diventato il manifesto di chiunque abbia mai giocato a football, con buona pace di Oliver Stone, che aveva girato il film nel 1999 come denuncia del football professionistico (non per nulla la NFL gli aveva vietato di usare nomi e maglie delle sue squadre).

Vittoria e sconfitta come vita e morte? Proprio così, semplice semplice. Qui, si impara che ogni azione ha senso se per te vale almeno la vita. Che le soccer moms se ne facciano una ragione, qui non c’è spazio per l’Obama del “if I had a son, I’d have to think long and hard before I let him play football” (se avessi un figlio maschio ci dovrei pensare parecchio prima di lasciarlo giocare a football)”. Qui nel mondo del venerdì sera, la pensano tutti diversamente, repubblicani, democrats o indipendenti che siano. Qui, ad Alter come su ogni altro campo da football in America, mamme, papà e parentado tutto chiedono ai ragazzi di giocare duro e nelle regole, di non lamentarsi, di non frignare, di rimettersi in piedi, di aiutare i compagni, di rispettare gli avversari, di dare sempre il massimo fino ai tre fischi dell’arbitro che dicono basta, alla prossima.

Qui, mamme papà e parentado tutto vendono i biglietti, organizzano le cene per i coach e le famiglie, le lezioni private per i giocatori che faticano a reggere il ritmo (ogni 15 giorni coach Domsitz si confronta con la preside: chi è insufficiente anche in una sola materia è fuori squadra, allenamenti compresi, per i 15 giorni successivi: non rientra fino a quando non si è messo in pari), le raccolte fondi per la scuola e per la squadra. Loro, i Booster di Alter, sono l’anima del Lift-A-Thon (in un pomeriggio di gare di sollevamento pesi raccolgono in media oltre 100 mila dollari per la squadra) e dell’annuale Alter Fest di fine agosto, quando il parcheggio della scuola viene coperto da enormi tendoni e per tre giorni la birra scorre a fiumi, i galletti alla griglia vanno via come ciliegie e i tavoli da black jack sono affollati come vagoni del metro nell’ora di punta. Risultato della baldoria cittadina? Ogni anno almeno mezzo milione di dollari finisce nelle casse della scuola, in gran parte a garantire le borse di studio che abbassano le rette per i più meritevoli (l’iscrizione base costa 9.500 dollari l’anno).

Chi è insufficiente anche in una sola materia è fuori squadra, allenamenti compresi, per i quindici giorni successivi

Gaudenti e pure incoscienti, come dicono dei rischi intrinsechi in uno sport di contatto? Giocando a football, come alla vita, ci si può far male, certo, ma qui si insegna che essere vivi è un rischio già di suo: bisogna imparare a limitare i danni, non fingere che non esistano. Qui, dove la fatica non fa paura e dà i suoi frutti, sei l’unico responsabile finale delle tue azioni. Per te e per i compagni al tuo fianco che fanno lo stesso. Qui, dove in realtà conta non tanto quante ne dai, ma quante riesci a prenderne senza mollare, in un anno ci si allena decine di ore per ogni minuto d’autunno passato in campo, dove quel che impari vale più di lividi, dolori e qualche occasionale osso rotto. Capita, anche se la sicurezza dei ragazzi viene al primo posto ed è intesa nel senso più ampio possibile: per dirne una, basta un fulmine in cielo e l’allenamento è sospeso per mezz’ora. Nulla è dato per certo, anche se ti muovi e giochi e vivi come se lo fosse. Come diceva il dottor Frank-N-Furter in “Rocky Horror Picture Show”, “don’t dream, be it”. Se sbagli, ammetti e fai di nuovo. Se succede qualcosa di imprevisto, lo affronti.

Qui, che tutto sia semplice anche nei momenti più bui, coach Domsitz lo insegna una volta di più quando sceglie di dire del suo tumore ai ragazzi, affrontando a viso aperto la malattia con il coraggio di chi è pronto e l’umiltà di chi è capace di accettare aiuto quando ne ha bisogno. Sostegno che tutta Alter gli offre, a partire dalle mamme che dopo l’operazione hanno creato un meal train per assicurargli pasti caldi a casa, dove abita un impenitente scapolo ultrasessantenne che ancora si prende cura di sua madre.

Con umiltà, il professor Ed Domsitz ha accettato di essere aiutato. Con decisione, il Coach ha chiarito: “solo tre giorni, che poi torno a scuola”.