Antonio Joli - Il gioco della palla a bracciale

Quando il Pallone non era il calcio

Sferisteri e non stadi, quell’Italia che smaniava per il pallone col bracciale. Da Leopardi a Guerrini, dal Belli a De Amicis, fasti e declino del gioco “che fece l’Italia”

Quel mattacchione del bibliotecario si fece una bella risata a sentire certe cose. Era una giornata come tante di inizio Novecento quando montò in sella alla bicicletta, schivò due persone che apparvero dalla penombra dei portici e prese la solita strada, quella che passava sotto le due torri e lo portava a casa. Pedalava come ogni giorno, ma non era come ogni giorno, ché quelle parole l’avevano fatto sì ridere, ma pure incavolare. Che facce toste, e che linguaggio aggressivo. Volevano spazio. Ché il futuro era il foot-ball, dicevano. Reclamavano la Montagnola per “quella diavoleria che giuocano gli inglesi”. Gli avevano dato del retrogrado, del preistorico. A lui, Olindo Guerrini, scrittore, poeta, soprattutto vecchia guardia dello Sferisterio di Bologna. “Stolta gioventù che si perde dietro mode effimere. Ottimisti a credere che quel giuoco di parti volgari possa diventare glorioso come il Pallone, ma tra l’ottimismo e la dabbenaggine sottile è il filo”, scrisse all’amico Corrado Ricci. E poi pure Giosuè Carducci l’aveva definito “il più classico dei giochi”, “il gioco d’Italia”. E mica era riferito a quel passatempo da inglesi, al foot-ball, che se andava bene richiamava qualche decina di persone alla Montagnola. Il “gioco d’Italia” era il Pallone col bracciale. Era dal XVI secolo che era il Pallone e basta, lo sport sferistico più seguito e amato.

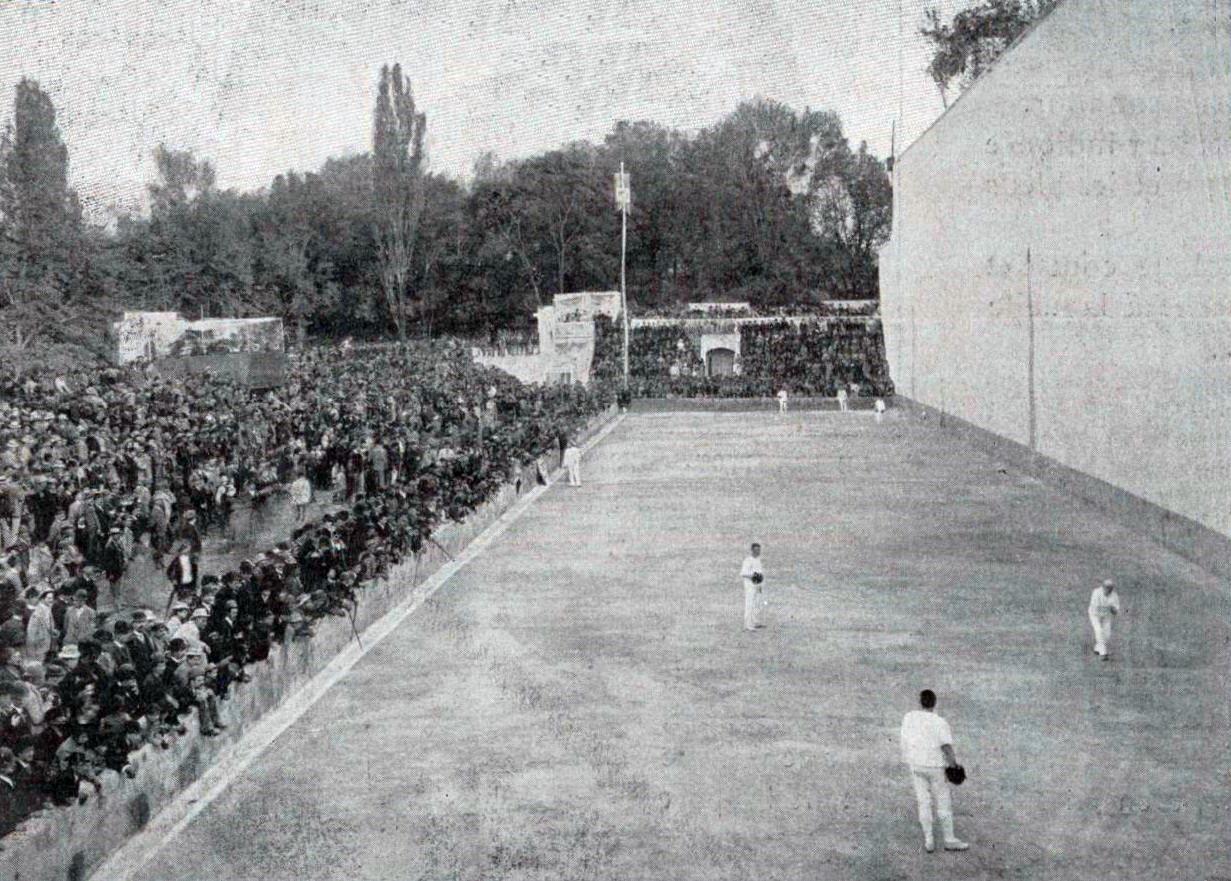

Una mancanza di rispetto, “uno sputar sulla beltà”, aveva aggiunto. “Ma ciancino quanto par loro, la storia gli darà torto”, concluse. Ne era sicuro Guerrini di essere dalla parte giusta. Che lo Sferisterio si riempiva a ogni partita di migliaia di anime, che diventavano anche cinque o sei mila quando scendevano in campo i più bravi. Per non parlare di quello di Macerata, che l’ultima volta che c’era andato era stato uno dei “Docimila colori” che avevano inondato la città. O almeno così stava scritto sul giornale.

D’altra parte fu negli sferisteri che “si fece davvero l’Italia”, scrisse Michele Romano. E non era un’esagerazione quella del professore e politico, perché fu molto spesso attorno alle partite del Pallone che, soprattutto nelle regioni del centro, passò per buona, anzi auspicabile, la possibilità di un’unione politica della penisola.

Foto tratta da Wikipedia

Poche regole. “Battuta la palla e commesso il primo errore, la squadra che si aggiudica il primo scambio conquista i primi 15 punti ai quali si aggiungono, sempre nel caso di vittoria, altri 15 punti, poi 10 e infine 10. Il punteggio viene, pertanto, così conteggiato: 15-30-40-50. Aggiudicandosi il cinquantesimo punto la squadra vittoriosa conquista un gioco”, come riporta un regolamento di fine Ottocento conservato all'Archivio di stato di Roma. “I punti si fanno se il pallone oltrepassa di volo il limite del campo avversario (volata); se il pallone, sorpassata la metà del campo, non è raccolto dall'avversario; se l'avversario manda il pallone fuori dai lati maggiori; se l'avversario non manda il pallone oltre la propria metà campo”. Quattro giochi fanno un trampolino. “L'intero incontro è costituito da tre trampolini per un totale di dodici giochi. La vittoria spetta alla squadra che totalizza il maggior numero di giochi nei tre trampolini”.

Attorno a quei sei uomini, più due – i mandarini, ossia coloro che avevano il compito di passare la palla al battitore –, che indossavano un bracciale di sorbo o di noce sul quale venivano inserite punte in legno di corniolo si radunavano interi paesi. Gli atleti con il bracciale colpivano, scagliando di qua e di là da una riga di mezzeria, una palla in pelle di manzo conciata di trentanove centimetri di circonferenza (anche se nella versione fiorentina era di trentuno) e tre etti circa di peso. I giocatori erano degli idoli popolari, amati anche dai ricchi signori, capaci di scucire fior fior di monete per assicurarsi le loro gesta in eventi privati o in esibizioni pubbliche alle quali legare il proprio buon nome. Per ingaggiare Carlo Didimi, il “campione dei campioni” come lo chiamò, tra i tanti, anche Antonio Canova, ci volevano almeno 600 scudi romani a gara, praticamente cinque volte lo stipendio annuo di un delegato pontificio di medio rango. Ma chi lo vide giocare tra gli anni Venti e Trenta dell’Ottocento non mancò mai di sottolineare che ne valeva la pena.

Ovunque andasse folle di entusiasti lo circondavano, fosse solo per uno sguardo, per un cenno, per una parola. Un mito capace di affascinare gente comune e letterati. Giacomo Leopardi a lui dedicò un canto.

“Di gloria il viso e la gioconda voce,

Garzon bennato, apprendi,

E quanto al femminile ozio sovrasti

La sudata virtude. Attendi attendi,

Magnanimo campion (s’alla veloce

Piena degli anni il tuo valor contrasti

La spoglia di tuo nome), attendi e il core

Movi ad alto desio. Te l’echeggiante

Arena e il circo, e te fremendo appella

Ai fatti illustri il popolar favore;

Te rigoglioso dell’età novella

Oggi la patria cara

Gli antichi esempi a rinnovar prepara”.

Adriaen van de Venne, Pallone col bracciale davanti a un castello alla campagna

Didimi quando passava per Roma – dove “nello Sferisterio Sallustiano, rigurgitante di popolo, si vedevano principesse, ambasciatori, generali, alti personaggi di tutti gli ordini dello Stato, e si davano corone d'alloro agli artisti”, scriveva Edmondo De Amicis – era semplicemente “er mejo”, o almeno così per Gioacchino Belli, che agli sferisteri ci andava spesso e volentieri.

“Ggiuchi a ppassa-e-rripassa, o ccor cordino,

dà llui solo l’inviti e le risposte,

e vvò stà ssempre lui sur trappolino.

Cuann’è all’onore poi, fa ccerte poste

scerte finte, c’a èss’io Tuzzoloncino

je darebbe er bracciale in de le coste”.

Il poeta era un amante del Pallone. Si divertiva a guardare quel gioco, gli scambi di pallonate tra le due squadre. Attorno a quel campo di ottanta metri per sedici affiancato a un muro di ribattuta, si sedeva per assistere ai colpi potenti dei battitori che dal trappolino, una tavola inclinata lunga circa due metri, si lanciavano verso il pallone lanciato dai mandarini (solitamente scelti tra i migliori giocatori di bocce del luogo), per dare slancio al colpo. E poi si esaltava per le ribattute della spalla e per le corse dei terzini, acrobati del salvare il salvabile. Soprattutto scommetteva. Perché ogni scommessa era lecita sul Pallone.

“Ha una regola sua

oggni tanto de dà ffora una messa

pe ffàtte ariddoppià la tu’ scommessa”.

E il Belli, dicono, si giocò almeno due case.

Il Pallone col bracciale superò i secoli, le mode, le dominazioni straniere, l’Unità d’Italia. Si piegò al volere del Fascismo che nella ricerca forsennata di romanità classica, abbracciò il gioco d’Albione, il foot-ball, e ripudiò il “più classico dei giochi”, quello che, per Giuseppe Bottai, “del mercimonio immondo delle scommesse s’era fatto assuefare”. Il calcio prese il posto del Pallone a tal punto che ora l’antonomasia rimanda agli stadi e non più agli sferisteri. Olindo Guerrini, per sua fortuna, tutto ciò se l’è risparmiato.