Foto LaPresse

il foglio sportivo

La sera in cui un pastore etiope arrivò primo sotto l'arco di Costantino

Sessant’anni fa a Roma Abebe Bikila vinceva senza scarpe la maratona olimpica. Un libro racconta quella che è stata una delle più grandi imprese sportive di sempre

Immaginate un ipotetico artista alle prese con un tentativo di narrazione o uno sceneggiatore messo di fronte a un’ardita operazione di creatività a cui si richiede di tenere insieme, mescolando con armonia gli elementi, due ore e un quarto di bellezza, di arte, di cultura, di passione, di storia, di riscatto, di inclusione, di fatica, di sport. Anche la mente più fervida, quando pur riuscisse a immaginare una storia o un romanzo, sarebbe destinata a un inesorabile fallimento al cospetto di una delle storie più belle dello sport del XX secolo che, proprio due giorni fa, ha compiuto sessant’anni. La storia vera, mille volte più intensa di qualunque immaginabile escamotage letterario, andò in scena il 10 settembre del 1960, quando nel buio di una serata romana di fine estate, Abebe Bikila arrivò, primo e a piedi nudi, nella gara della maratona, tagliando il traguardo sotto l’arco di Costantino, di fronte al Colosseo e diventando così il primo atleta a vincere una medaglia d’oro ai Giochi Olimpici per l’intero continente africano. Creativi di tutto il mondo, arrendetevi: una storia di questa struggente bellezza, nessuno di voi l’avrebbe mai potuta inventare.

Abebe Bikila era un pastore etiope trasferitosi ad Addis Abeba che, per dare economicamente una mano alla propria famiglia, decise di arruolarsi come soldato della Guardia Imperiale di Hailé Selassié. Atleta semisconosciuto, certamente non in possesso dei favori del pronostico, arrivò primo al traguardo in quella sera magica, fra luci artificiali, flash di stupiti fotografi che si erano preparati per immortalare visi diversi dal suo e fiaccole che illuminavano una scenografia da far perdere il respiro: il meglio che l’eterna Roma potesse offrire sul palcoscenico del mondo.

Una grande folla assiepata accoglieva nel suo ventre un atleta minuscolo, capace di completare il suo capolavoro, proprio sotto a un altro capolavoro, quell’arco trionfale alto ventuno metri che sembrava essere lì, dal 315 a.C., in attesa di quel momento.

Bikila corse scalzo quella maratona, c’è chi sostiene all’insaputa del suo coach scandinavo Onni Niskanen. E proprio qui iniziano i contrasti, le stranezze, le rinascite di questa incredibile storia, perché quel coach svedese nato a Helsinki era finito, dopo una carriera militare, a quasi 2.000 metri di altitudine in Etiopia, dove aveva costruito un campo di allenamento e andava alla ricerca di talenti dai polmoni e dalle gambe forti. Contrasti, contaminazioni, ricchezza delle differenze: uno svedese di origine finlandese che non solo era finito in Etiopia alla ricerca di giovani maratoneti, ma che applicava un metodo decisamente scandinavo, comprensivo della costruzione della prima (chissà, forse l’unica?) sauna nel continente africano per ritemprare i suoi atleti dopo le fatiche degli allenamenti. Fra i tanti che passavano dal campo di Niskanen c’era Abebe Bikila, un ragazzo che non sembrava neanche fra i più talentuosi. Eppure Niskanen ci vide qualcosa di speciale e nonostante tempi abbastanza mediocri e soltanto tre maratone ufficiali alle spalle, decise di portarlo ai Giochi Olimpici di Roma. Gli consigliò uno stile di corsa a lui più congeniale, più naturale, leggero, che pensava potesse essere più efficace sull’asfalto, sui sampietrini, sul basolato di origine vulcanica delle grandi strade millenarie di Roma. Bikila lo interpretò alla lettera: cosa c’è di più lieve del correre a piedi nudi? Quei piedi volarono sotto la scalinata del Campidoglio, lungo via dei Fori Imperiali, dei Trionfi, delle Terme di Caracalla. Volarono lungo l’Appia Antica e tagliarono, primi, il traguardo sotto l’Arco di Costantino. “Non ho mai visto niente di così bello”, dichiarerà Bikila dopo la vittoria, e viene da pensare che quella bellezza così imponente sia stata benzina per 2 ore, 15 minuti e 16 secondi di gara. In preda a una specie di Sindrome di Stendhal sportiva, quando Bikila tagliò il traguardo allargò le braccia, con i palmi delle mani rivolti avanti. Sembrava quasi si volesse scusare, come sovrastato da qualcosa più grande di lui. Invece proprio lui, proprio i suoi polmoni e i suoi piedi nudi avrebbero capovolto il mondo. La leggerezza dei suoi 57 kg, al cospetto del marmo, pesante e immobile, dell’arco trionfale, culminò nel riscatto simbolico di un continente intero, l’Africa, che grazie a quel ragazzo si stava scrollando dalle spalle una storia di colonialismo, proprio lì, nel cuore della città eterna. Il Negus Hailé Selassié aveva detto: “Vincere a Roma sarà come vincere mille volte”, pronto a consumare in centotrentacinque minuti una vendetta attesa da ventiquattro anni, da quando le truppe di Mussolini avevano militarmente preso Addis Abeba. Bikila, al rientro in patria, venne nominato guardia del corpo personale dell’Imperatore, perché quel vincere a Roma, quel vincere mille volte andava celebrato, tesaurizzato, trasformato in momento indimenticabile e dalla simbologia potentissima.

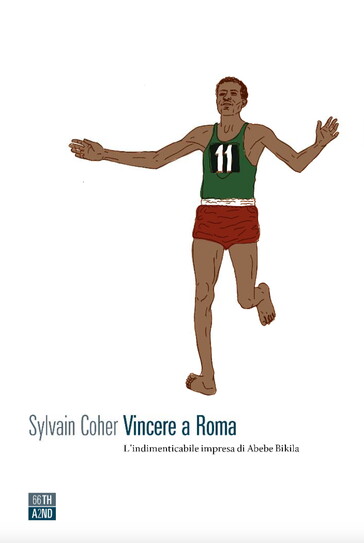

Vincere a Roma è il titolo di un libro recentemente uscito per i tipi di 66thand2nd a firma di Sylvain Coher, autore dal curriculum curiosamente trasversale: laureato in Lettere moderne, istruttore di vela, insegnante in un convitto, libraio, editore, muratore. Una persona che alterna il lavoro manuale a quello intellettuale, si direbbe, e che da quanto si desume deve aver avuto certamente a che fare con la bellezza salvifica della fatica. Coher non si cimenta (avrebbe perso, come tutti) nel tentativo di inventare una storia di intensità sportiva pari a quella di Bikila a Roma, ma sceglie una strada intelligente, affascinante. Si impossessa, con l’immaginazione naturalmente, del corpo di Abebe Bikila proprio in quel giorno, quel 10 settembre di sessant’anni fa, e diventa una voce interiore che racconta, in soggettiva, il famoso viaggio che ogni maratona rappresenta. Il viaggio di Bikila è l’unico oggetto di tutta la narrazione, scandita da capitoli che raccontano, ciascuno, cinque chilometri del percorso di gara, con un’unica eccezione al chilometro n.37. È lì che Bikila stacca definitivamente il suo ultimo, misterioso, avversario la cui sagoma sfocata, con il numero di pettorale 185, ricorda il campionissimo Emil Zátopek. È l’ultimo avversario che Bikila si scrolla di dosso, l’ultimo ostacolo prima di volare sotto l’Arco. Coher si trasforma in un ventriloquo: Bikila ci mette fiato, polmoni, quadricipiti e polpacci, lui quella piccola voce che accompagna il lettore come un flusso di coscienza per quarantaduemilacentonovantacinque metri, duecentosei ossa, seicentotrentanove muscoli e centoventotto pagine, interrotto soltanto sporadicamente da un punto di visto esterno, quello di due curiosi radiocronisti che servono a rappresentare lo stupore di tutto il mondo al cospetto di quell’impresa storica.

Corre e pensa (con i bei pensieri di Coher) Abebe Bikila. Corre e dialoga con Niskanen, l’uomo più diverso da lui al mondo, ma che lui chiama papà. Corre dopo essersi tolto le scarpe certamente per quella ricerca di leggerezza, ma anche per la più semplice delle ragioni: evitare le vesciche che gli avrebbero martoriato piedi non abituati alle calzature. Corre e filosofeggia restando con i piedi ben piantati per terra e mordendosi le labbra con i denti come fa dire al vecchio poeta Tirteo. Corre e rincorre un’immagine sfocata, che ricorda Zátopek. Corre e si ripete Chigri yellem, nessun problema.

Corre e supera le dimensioni sportive dello spazio e del tempo, aprendo e chiudendo dei cerchi - qui a Roma come a Olimpia siamo solo uomini nudi con il cielo per unico tetto.

Corre Bikila e arriva al fondo. E vince.

“Respiro tranquillamente. Ho fatto quello che dovevo, è così – sono gli ultimi pensieri che Coher fa circolare nel cervello di Bikila – curvo la schiena, le dita delle mani toccano senza sforzo la punta dei piedi”. L’uomo capace di realizzare una delle imprese più leggendarie della storia dello sport ci saluta così, con una normalità disarmante.

Bikila si ripeterà quattro anni dopo a Tokyo, sempre preparato da Niskanen, questa volta indossando le scarpe e diventando anche il primo atleta della storia a vincere due maratone olimpiche consecutive. Se a Roma era un outsider a Tokyo, nel 1964, si presentò da campione olimpico, ma in un momento molto complicato della carriera. Ormai trentaduenne venne operato sei settimane prima della gara: appendicectomia. Un umano normale si sarebbe messo in mutua, lui si rimise in piedi e completò, come possibile, la preparazione per la sua seconda avventura olimpica. Gli esperti sostenevano che quel tentativo fosse un mezzo suicidio e pronosticarono il suo connazionale Mamo Wolde o l’inglese Basil Heathley come possibili vincitori. Heathley in effetti non correrà male, tutt’altro. Arriverà secondo, ma sarà un dirigente della Federazione inglese a spiegargli che la gara l’ha vinta Bikila che è arrivato quattro minuti prima, ha fatto un po’ di stretching ed è già rientrato negli spogliatoi. Ormai promosso ufficiale dell’esercito etiope, Bikila iniziò a sognare il triplete. Trentaseienne, si presentò ai nastri di partenza della maratona di Città del Messico, ma le condizioni atmosferiche e una distorsione al ginocchio lo costrinsero al ritiro. Vinse l’altro etiope Mamo Wolde, stessa età di Bikila, stesso allenatore, Onni Niskanen, e sorte rovesciata: a Tokyo si era ritirato per uno stiramento e aveva visto trionfare Bikila, a Città del Messico la medaglia d’oro toccherà a lui, dopo l’infortunio del leggendario connazionale che lo aspettò per festeggiare sulla pista dello stadio. “Ci vedremo a Monaco, fra quattro anni”, gli disse Bikila. A quarant’anni suonati non aveva dubbi: sarebbe ancora stato protagonista, tuttavia la vita aveva in serbo per lui altri progetti. La notte del 24 marzo del 1969, Bikila viaggiava, nei pressi di Addis Abeba a bordo del suo maggiolino bianco, dono dall’imperatore Selassié dopo l’oro di Tokyo. La dinamica del pauroso incidente che lo coinvolse non è ancora chiara oggi. L’auto rotolò in una scarpata, Bikila sopravvisse all’incidente perdendo il suo dono più prezioso, l’uso delle gambe. Quell’uomo che volava leggero, scalzo o con le scarpe da ginnastica, sulla distanza più dura dell’atletica si ritrovò, come per straziante nemesi, inchiodato su una sedia a rotelle. Beh, non era ancora finita, tutt’altro. A Monaco 1972 ci andò ugualmente, fece una struggente foto in tribuna stampa, ripreso in mezzo fra Jesse Owens ed Emil Zátopek. Loro in piedi, lui sulle ruote. Dopo la foto spostò le sue ruote di 250 km per andare ad Heidelberg, dove si disputavano le Paralimpiadi, per gareggiare naturalmente. Partecipò alle gare di tiro con l’arco e di tennis tavolo. Senza vincere, ma completando la sua parabola, con una simmetria perfetta. Morì l’anno successivo, da capitano della Guardia Imperiale, fulminato da un’emorragia cerebrale. Un immenso corteo funebre, aperto da un ragazzo con in mano un vassoio con le due medaglie d’oro vinte a Roma e a Tokyo, salutò un uomo andatosene senza più rimettere a terra quei piedi che scalzi, calzati, sulle ruote avevano fatto innamorare i romani, i giapponesi, l’Africa, il mondo intero e che avevano lasciato un’eredità a tutti noi che, scalzi, sopportiamo a malapena di camminare sulla sabbia scaldata dal sole per andare dall’ombrellone al bagnasciuga. Questa eredità, questo inno poetico alla bellezza della fatica, viene raccolto oggi da questo splendido libro di Coher, che trionfa nella propria personalissima sfida e che è un monito per autori, narratori e storyteller: non vale la pena inventare nuove storie di sport, ma è una meravigliosa fonte di ispirazione e di ricchezza saper raccontare bene quelle esistenti. Proprio come fa Coher.