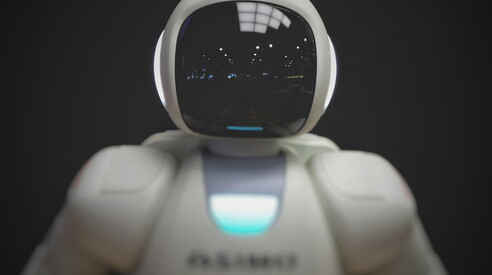

Foto LaPresse

Gli operai scarseggiano e il Giappone punta sui robot

Con la robotica c'è davvero il rischio di una perdita considerevole di posti di lavoro? Tre studi sul tema e qualche controintuizione

Quello dei robot destinati a rubare il lavoro sembra essere diventato il mantra dei nostri tempi. L’impatto dell’automazione sull’occupazione è ormai dato per scontato dagli studiosi ma la vera scommessa è comprenderne la reale portata. Gli approcci possibili sono quello pessimista, secondo il quale le macchine sono destinate a sostituire gli umani con il conseguente crollo del tasso di occupazione, e quello ottimista, secondo il quale è plausibile che ciò accada ma l’innovazione porterà con sé nuove professioni che ridurranno gli effetti negativi.

I sostenitori della prima ipotesi sono in linea di massima concordi nell’individuare nel reddito universale di base lo strumento di welfare più adatto per far fronte ad una società in cui il lavoro cesserà di essere il cardine delle attività umane. La seconda categoria di economisti è di solito più prudente e orientata a comprendere le possibili dinamiche future: il concetto alla base di questa posizione è non farsi trovare impreparati all’inevitabile transizione a cui è chiamato mercato del lavoro.

Uno degli studi accademici più citati in questo campo è quello pubblicato nel 2013 da Carl Frey e Michael Osborne dell’Università di Oxford, nel quale i due ricercatori mettono in guardia sulla possibilità che il 47 per cento dei lavori attualmente esistenti negli Stati Uniti è a rischio automazione. Un recente studio comparativo Ocse è invece più cauto e sostiene che solo il 9 per cento dei lavori risulta effettivamente in pericolo, introducendo una distinzione tra lavori più o meno automatizzabili. Coerentemente con questo principio un rapporto McKinsey pubblicato l’anno scorso analizza le categorie lavorative attribuendo a ciascuna una percentuale di rischio: i più in bilico sono lavori con un impegno fisico ripetitivo, il data processing e il data collection mentre il discorso si fa diverso quando parliamo di professioni non programmabili, oppure che prevedono relazione col pubblico o capacità di leadership e gestione del personale.

|

L’amministrazione Obama ha dimostrato un grande interesse per le trasformazioni future del mercato del lavoro, mobilitando i suoi esperti, coinvolgendo il parlamento, fino al cenno nel farewell speech, mentre è poco chiaro come Donald Trump intenda affrontare questa tematica.

Il caso del Giappone è invece più complesso: se alcune aziende già provvedono a rimpiazzare i propri impiegati con software basati sull’intelligenza artificiale, i bassi livelli di disoccupazione mettono in difficoltà le aziende costrette a sopperire alla mancanza di lavoratori con l’automazione. E’ il caso del settore edile, per il quale l’associazione di categoria denuncia una perdita di 1,3 milioni di lavoratori prossimi alla pensione da qui a dieci anni, con un gap negativo di circa trecentomila posizioni che nel Sol Levante contano di sostituire con robot e droni. Nel settore dell’assistenza agli anziani mancano all’appello quasi quattrocentomila posti di lavoro. Qualche tempo fa hanno fatto discutere le dichiarazioni del presidente della Izumo Co., produttore industriale di gomma con sede a Kadoma, nella storica rust belt della prefettura di Osaka, che in assenza di lavoratori disposti a lavorare in questo settore ha annunciato la volontà di avviare un “sistema di produzione di massa gestito esclusivamente dai robot”. Il premier Shinzo Abe punta a quadruplicare il giro d’affari nel settore della robotica da qui al 2020 nel settore della robotica. “I robot non ci fanno paura, siamo cresciuti con Doraemon e Astro Boy” ironizza il sindaco di Kadoma.

E’ la robot revolution, baby. E in Giappone è già bella che iniziata.

Macchine e civiltà