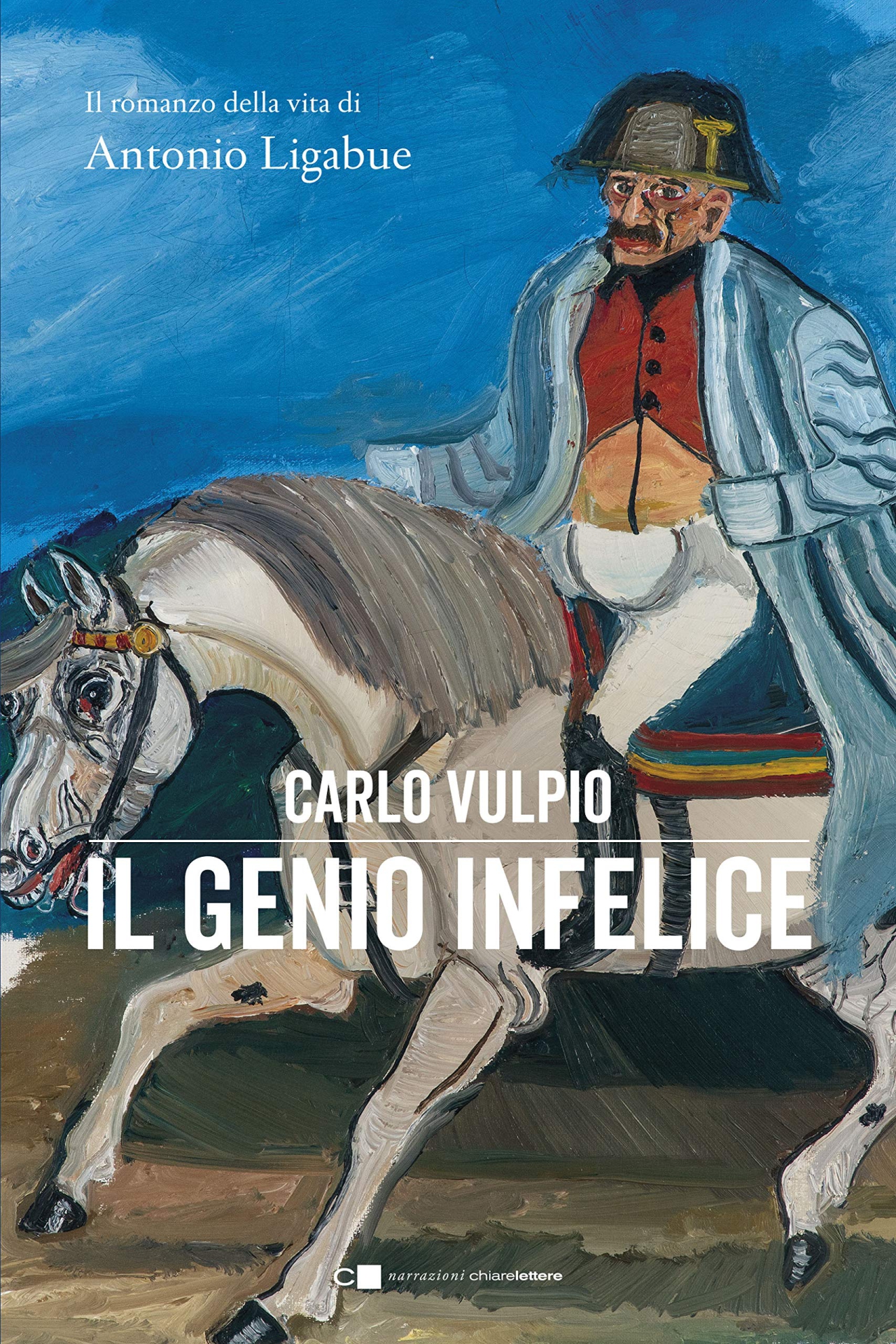

Il genio infelice

Carlo Vulpio

Chiarelettere, 250pp., 17,50 euro

Fino a qualche tempo fa veniva considerato erroneamente un maestro del naïf italiano: in realtà Antonio Ligabue è stato un espressionista tragico che ha trasposto, nei dipinti, nelle puntesecche, nei disegni e nelle sculture – con una visionarietà irrefrenabile – la sua tragedia personale di bambino che nessuno voleva, come ebbe a dire più volte. Una ragazza madre, Elisabetta Costa (bellunese), un padre biologico che non conobbe mai, un padre adottivo e un padre affidatario non bastarono a restituirgli quell’affetto e quella considerazione che reclamava con un bisogno pressante. Espulso dalla Svizzera, dove la madre si era trasferita, arrivò in Italia nel 1919 accompagnato da due carabinieri (sembrava un Pinocchio) e fu trasferito da Reggio Emilia  a Gualtieri, il paese del padre adottivo che gli aveva dato il cognome (Laccabue) e che si stava spegnendo in un ospizio, dopo la morte della moglie e dei figli legittimi per avvelenamento. Con una biografia romanzata, ma fedele ai tratti salienti della vita dell’uomo e della sua grande opera, Carlo Vulpio (che si è particolarmente distinto per alcuni reportage dall’Italia e dall’estero) ha pubblicato Il genio infelice, dove viene riannodata con asciuttezza e precisione la storia di “al mat”, il pittore pazzo dalla valigia di cartone con dentro ritagli di animali esotici e disegni. Le golene del Po erano l’area dove girovagava e dove incominciò a plasmare la creta e l’argilla per comporre piccole sculture. Oggi è riconosciuto come il Van Gogh italiano, artista celebre in tutto il mondo (ricordiamo lo sceneggiato della Rai, con regista Salvatore Nocita, andato in onda alla fine degli anni Settanta, con lo straordinario interprete Flavio Bucci). Il libro di Vulpio è avvincente perché supportato da una trama psicologica e non solo dai fatti più curiosi di Ligabue. “Parlava ad alta voce a se stesso, rimproverandosi o elogiandosi in base al giudizio che dava di ogni sua pennellata, miagolava o abbaiava se stava dipingendo un gatto o un cane…”. Assumeva le posture degli animali, immaginava, si immedesimava. Antonio Ligabue si ribellò ai pregiudizi che lo rendevano emarginato. Fu l’artista Marino Mazzacurati di Galliera (appartenente alla Scuola Romana) ad accorgersi di lui e ad aiutarlo, a prestargli i “colori esuberanti, netti, forti, spavaldi” perché il suo fiume diventasse la sua giungla mentre ululava alla luna. Pativa un tozzo di pane in cambio di un quadro, scansato dalla gente, dalle donne che avevano paura di quell’uomo con il gozzo che spiava le lavandaie quando si piegavano per fare il bucato sulle rive del Po. Il circo, per Ligabue, rimase una meraviglia ineguagliabile come per i bambini, tra le fiere feroci e domate che esaltavano la sua creatività ribollente. Poi arrivò la fama, quando ancora era in vita. Comprò le moto Guzzi, dodici, rosse e tutte uguali, e l’automobile che faceva guidare. Sopravvisse da povero incompreso, tormentato fino al termine dei suoi giorni, innamorato dell’ostessa Cesarina alla quale chiedeva solamente un “piccolo bacio”.

a Gualtieri, il paese del padre adottivo che gli aveva dato il cognome (Laccabue) e che si stava spegnendo in un ospizio, dopo la morte della moglie e dei figli legittimi per avvelenamento. Con una biografia romanzata, ma fedele ai tratti salienti della vita dell’uomo e della sua grande opera, Carlo Vulpio (che si è particolarmente distinto per alcuni reportage dall’Italia e dall’estero) ha pubblicato Il genio infelice, dove viene riannodata con asciuttezza e precisione la storia di “al mat”, il pittore pazzo dalla valigia di cartone con dentro ritagli di animali esotici e disegni. Le golene del Po erano l’area dove girovagava e dove incominciò a plasmare la creta e l’argilla per comporre piccole sculture. Oggi è riconosciuto come il Van Gogh italiano, artista celebre in tutto il mondo (ricordiamo lo sceneggiato della Rai, con regista Salvatore Nocita, andato in onda alla fine degli anni Settanta, con lo straordinario interprete Flavio Bucci). Il libro di Vulpio è avvincente perché supportato da una trama psicologica e non solo dai fatti più curiosi di Ligabue. “Parlava ad alta voce a se stesso, rimproverandosi o elogiandosi in base al giudizio che dava di ogni sua pennellata, miagolava o abbaiava se stava dipingendo un gatto o un cane…”. Assumeva le posture degli animali, immaginava, si immedesimava. Antonio Ligabue si ribellò ai pregiudizi che lo rendevano emarginato. Fu l’artista Marino Mazzacurati di Galliera (appartenente alla Scuola Romana) ad accorgersi di lui e ad aiutarlo, a prestargli i “colori esuberanti, netti, forti, spavaldi” perché il suo fiume diventasse la sua giungla mentre ululava alla luna. Pativa un tozzo di pane in cambio di un quadro, scansato dalla gente, dalle donne che avevano paura di quell’uomo con il gozzo che spiava le lavandaie quando si piegavano per fare il bucato sulle rive del Po. Il circo, per Ligabue, rimase una meraviglia ineguagliabile come per i bambini, tra le fiere feroci e domate che esaltavano la sua creatività ribollente. Poi arrivò la fama, quando ancora era in vita. Comprò le moto Guzzi, dodici, rosse e tutte uguali, e l’automobile che faceva guidare. Sopravvisse da povero incompreso, tormentato fino al termine dei suoi giorni, innamorato dell’ostessa Cesarina alla quale chiedeva solamente un “piccolo bacio”.

Il genio infelice

Carlo Vulpio

Chiarelettere, 250pp., 17,50 euro

Una fogliata di libri

E tu lo sai cosa significa “apofatico”? Lettera da una parola oscura

Una fogliata di libri - overbooking